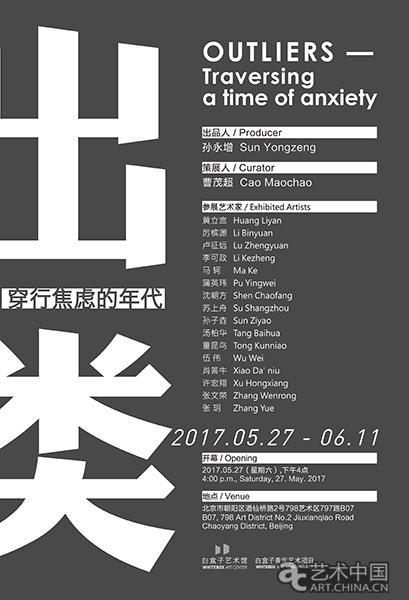

展覽海報

展覽名稱:出類—穿行焦慮的年代

開幕時間:2017.05.27.星期六.下午4點

展覽地址:北京市朝陽區酒仙橋路2號798藝術區797路BO7

展覽時間:2017.5.27-6.11

策展人:曹茂超

參展藝術家:黃立言 歷檳源 盧徵遠 李可政 馬軻蒲 英瑋 沈朝方 蘇上舟 孫子垚 湯柏華 童昆鳥 伍偉 肖答牛 許宏翔 張文榮 張玥

文/曹茂超

一、題解

“類”在普遍的含義中指門類、類別,泛指某專業知識或領域,可引申出界限的意思。當代藝術可以作為藝術的某一類而被認知,不同的創作媒介也可以成為更細化的藝術類別,但是,本次展覽所談到的“類”不停留對這個層面的含義探討。創作形式已力竭途窮,盲目炫技,為後來者架設一堵墻;執著于為了“觀念”而觀念的創作方法,陷入“點子”式的空殼觀念藝術的圈套;本次展覽研究的藝術創作最終應該指向一個方向:藝術家作為主體的自我塑造。

福柯認為對主體的塑造有三種方式,權利對主體的塑造,知識對主體的塑造以及自我技術。自我技術是晚年福柯往歷史的根源追溯過程中的老辣悟道,發現了除了前兩者之外的對主體塑造的第三種方式就是自我技術。自我技術的核心指向了關注自我,即“它使個體能夠通過自己的力量,或者他人的幫助,進行一系列對他們自身的身體及靈魂、思想、行為、存在方式的操控,以此達成自我的轉變…”。除此之外,福柯對與自我技術相對的權力支配技術也很看重,權力支配技術主要指的是,外在的權力在改變自我,並使自我客體化;而“自我技術”則是自我改變自我。這構成了本次展覽主題與福柯理論的契合點:“出類”是自我技術,“焦慮的年代”是外在權利,通過對外在權力的支配技術的應對而達到自我技術的得心應手,這兩者都是對自我塑造産生決定性影響的因素。

二、動蕩的現實

二十世紀七十年代後期,隨著政治氛圍的高壓褪去,對內改革,對外開放,兩個方向的舉動決定著社會主義的市場經濟體制的逐步建立。經濟基礎的轉變必然也帶動了文化藝術方面的變革,此時高壓下文化藝術的“彈簧”開始反彈。這個時期國內的藝術創作無論是西南藝術家的“鄉土繪畫”淳樸自然的藝術形式,還是 “星星美展”的參展藝術家們看似業餘卻憑藉對藝術的自覺創作出發人深省的作品,他們都明顯都受到了西方現代藝術流派及文藝思潮的影響,從而使他們的作品呈現一定的現代性和自由性,這種情況一直持續至上世紀八十年代中後期,全國各地前衛藝術流派、小組“烽煙四起”。從計劃經濟的供給分配到市場經濟的逐利法則的轉變為背景,尤其是上世紀九十年代初的種种經濟政策,改變了原本社會主義經驗中的各項規則與認知,隨之而來的社會機制變通也在挑戰公眾的接受力,焦慮氛圍開始蔓延。“南巡”過後,進入新的改革時期,積極發展社會主義生産力,成為推動經濟飛速發展的助燃劑。少頃,首屆廣州雙年展應運而生,它預示也導演了經濟力量全面介入並影響藝術發展的時代的到來,當時還有很多藝術從業者尚未從政治熱情帶來的苦悶與追求理想的上世紀八十年代的氛圍中走出,甚至無法接受貨幣與藝術之間的“等價交換”。經濟環境的變動,成為社會發展的助劑,網路時代的資訊傳播進入到前所未有的便捷;國際範圍內區域動蕩,邊界摩擦從未停止,當代藝術的創作形式與內容也更加多元。

外在權力影響了這個時期人們的自我判斷和認知,進入全球焦慮的年代。越是外在環境的動蕩,當代藝術的魅力才越有機會釋放,社會環境發展的迅猛,給予了藝術家對自我革新的歷史契機。已故藝術批評家羅伯特·休斯曾説:“在科技發現隨蒸汽時代進入電氣時代的發展過程中,産生了一種人類話語包括藝術在內的各方面都在加快變化速度的感覺。從現在起,新經驗的壓力和對新形勢囊括新經驗而提出的要求下,條條框框不再適應,正統知識也不再固定不變了。”藝術家面對的這個焦慮的年代正是羅伯特·休斯所預言的一樣,當代藝術的創作的自我經驗應當在這歷史的契機中獲得持久的動力。

三、精神出類與身份焦慮

《出類——穿行焦慮的年代》參展藝術家出生於1970年——1990年,從年齡段上呈現梯隊模式,從創作內容與形式上也呈現了進化的跡象。70後的幾位藝術家更多的以繪畫為表達載體;而80-90後的藝術家的作品的時代標簽鮮活和生猛,形式多樣。以整體來看,他們都已經與上一代藝術家拉開了距離,不受強大政治事件的干擾,也不將歷史包袱抱在胸前,他們直面創作與生活,創作上不拘泥于媒介和材料的限制。他們的“出類”表現在身處焦慮年代而自知,希冀通過創作治愈時代的“焦慮”,並聊以自愈;保持了自省與反思,拒絕身份標簽化與作品符號化,是敢於跨出固有界限與認知的群體,這不單是創作中的自覺轉演,更是主動的跳脫。

繪畫的本來

近年關於繪畫的談論已經非常深入,本次展覽的幾位藝術家都在繪畫本身有獨特經驗。以肖答牛《花花公子》作為本次展覽的開篇,畫面中的青年右手托著一隻兔子,與博伊斯《如何向死兔子解釋繪畫》有某種上下文的關聯,戲謔的提出了以下問題:現今我們怎麼觀看繪畫,怎麼向具備相似經驗的他者解釋繪畫;馬軻本次參展的作品《變形記》是其近年“蜘蛛人”系列中的一張,從卡夫卡《變形記》中“一天早上,格裏高爾·薩姆沙從不安的睡夢中醒來,發現自己躺在床上變成了一隻巨大的甲蟲。”的描述中可以窺知“蜘蛛”形象的指涉,猙獰的面孔與誇張的造型看似荒誕失真,實為鞭辟入裏的現實寫照,馬軻曾哀嘆當下人們對於表達的蒼白無力,或者表達無術,畫畫作為表達成為馬軻自身與時代刺點的刮蹭,表達痛楚意味著掙破蜘蛛網的糾纏;黃立言是2014年白盒子藝術館的青年藝術項目推出的藝術家,他的作品中的色調與描繪的內容産生一種模糊與曖昧極具詩意,還有一種冷眼相看和置身事外的淩厲,呈現一種哲學式的思辨。策展人馮博一曾説:“他的藝術就像一個白日夢中囈語的夢遊者,講述著非現實的寓言,喜歡的人沉湎于他荒誕的夢魘,看得懂的人帶著秘而不宣的犯忌快感。”參展作品《一個壞人,一個善良的人》正是如此;許宏翔畢業于中央美術學院的版畫係,但是他卻在油畫布上進入了對“圖像與繪畫”的探討,他認為當主題于內容接近“準確”那麼繪畫的語言就變得自覺,看似描繪風景作品的畫面其實承載的是其獨特的視覺經驗和對圖像的判斷拿捏,表現在每一處的去留與進退;孫子垚的繪畫在多年的實踐之後逐漸放下了沉重的外部經驗,醉心於宣紙和綜合材料的性格摸索的同時開始反思繪畫的根本,出鋒的淩厲線條所帶有的德國表現主義的風格,刻畫出的形象具有穿透紙背的張力;李可政作為青年藝術家潛心研究色彩十年,他作品中的線條、色彩的結合呈現出的視覺效果對觀者的視覺經驗形成挑戰,視覺誤區其實只是一種表像,作品中所呈現出的幾何意志與色彩理性已經成為他的抽象語言。

材料質感與精神表達

中間展廳幾位藝術家的一貫創作更為鍾情于材料的使用,並成為獨特的創作風格延續已久。蘇上舟的“至上”理念與“出類”有不謀而合之處,他曾説:“藝術這條路是一個不斷自我挑戰,自我修正的過程;也是一個自我燃燒的過程。”《至上·和聲(十)》作為參展作品,把白色宣紙和墨跡深淺不一的深色宣紙並置,在有限的篇幅內粘貼“填空”,這無疑將平面的紙上水墨進行了絕對的突破;伍偉作為2016年白盒子藝術館青年藝術項目呈現的藝術家,其作品與蘇上舟的作品呈現一定的進化意味,畢業于中央美術學院實驗藝術系的伍偉也是一位以“紙”為創作媒介的藝術家,他沒有將“紙”所攜帶的傳統文化基因置入作品,僅僅將“紙”作為材料為他所用,這可以看到兩個不同年齡段藝術家對待同一媒介的立意之別,但是又殊途同歸,伍偉與蘇上舟的作品都呈現出極簡與抽象的元素;作為觀念型的藝術家,對於各種材料的應用,盧徵遠早已爐火純青,瀝青所帶的覆蓋力和凝滯性成為這個材料特有的魅力,參展作品《無題》是在木板上覆蓋瀝青,然後用指甲在未完全乾透的瀝青上抓出痕跡,藝術家作為主體在創作,材料為其所用,同時瀝青也給藝術家的手指留下了難以洗凈的墨跡,這實際是身心參與的行動藝術;張玥的創作有兩種一般人難以承受的極端,要麼極其寂寞要麼極其亢奮,近年他在做一個長期的訪談項目,這個項目沒有截止的時間,內容涉及國家機器的機密內容,參展作品是將部分會議文字加密記錄在長十米的畫布上,為此在展廳內斜向設置了一堵十米的展墻,“墻”作為地域爭端的産物與留下的逼仄的入口可一窺作品玄機;在四週凈素的作品中間是童昆鳥的聲音裝置,1990年出生的童昆鳥作品詼諧靈動,就地取材的各種材料都成為他的“玩具”,看似輕鬆實則自有章法,聲音裝置的喧鬧與其他作品的素靜形成了對話,新一代藝術家的創作的面貌或許就此展開。

影像的現實

右邊側廳和二樓藝術家的作品以影像為主,涉及到社會的各個階層與縫隙,恰如一幅生動的《清明上河圖》。厲檳源的《肖像》是為2008年“楊佳案”主角楊佳造像,這件作品實施于2012年,厲檳源通過衝擊鑽、鑿子和銼子作為畫筆在墻上“皴擦點染”,楊佳的形象躍然墻上,透過楊佳像,似乎看到了社會上的億萬張生動面孔;張文榮近年從畫畫轉移到影像創作,他曾感觸到辛辛苦苦花了好久的畫,放在動畫中只是短短的一幀,張文榮沉浸在動畫作品的創作中不能自拔,參展作品《還好嗎》關注事件頻發的當代環境下(報紙、電視、網際網路等)與當今人們生活的複雜關係,資訊大爆炸,事件傳播急速的今日環境下,我們應當如何面對與自處;沈朝方用電影和攝影回應來自社會的暴力、主流的趣味、資訊的氾濫,還原藝術和生活本來的面目,他的作品呈現一種去偽和返樸真實;蒲英瑋在偶然間得到一段錄影,涉及到民間非法胎兒鑒定,2016年放開二孩之後,這段影像引起了他的再次注意,展覽將這段錄影與藝術家和父親觀看並探討這段視頻的情形同時播放,涉及到關於樸素的生活中根深蒂固的價值觀與政策之間的微妙關係;湯柏華導演的《莫高霞光》,講述的是玄奘西行取經路遇險惡的故事,這是湯柏華帶領幾十人團隊紮根敦煌九個月的成果,為了讓作品從精神層面與敦煌壁畫有默契,繪畫所用的泥板都用了與敦煌壁畫一樣的河泥與秸草,經過反覆的實驗才最終成功,這部作品不僅提示傳統文化的珍貴,還提供了當代藝術創作的參照係。

展覽名稱:出類—穿行焦慮的年代

開幕時間:2017.05.27.星期六.下午4點

展覽地址:北京市朝陽區酒仙橋路2號798藝術區797路BO7

展覽時間:2017.5.27-6.11

策展人:曹茂超

參展藝術家:黃立言 歷檳源 盧徵遠 李可 政馬軻 蒲英瑋 沈朝方 蘇上舟 孫子垚 湯柏華 童昆鳥 伍偉 肖答牛 許宏翔 張文榮 張玥