策展人:陳靈均

學術主持:陳思

參展畫家(按年齡排序):張文華、馬新林、丁傑、鄒立穎、陳文國

開幕時間:2016年8月27日10::00

展覽時間:2016年8月27日—9月3日

展覽地點:青島市雅緣堂美術館

主辦單位:中國長城書畫院、青島美術家協會

承辦單位:青島雅緣堂美術館、李可染畫院青島分院

協辦單位:吉林師範大學、四平市美術館、四平市美術家協會

媒體支援:藝術中國、雅昌藝術網、光明網、今日頭條、99藝術網、人民美術網、中國美術家網、大眾網、吉林線上、騰訊視頻、愛奇藝視頻、書畫頻道、四平電視臺、《美術》、《青島早報》、《齊魯晚報》、《半島都市報》、《吉林日報》、《城市晚報》、《四平日報》等

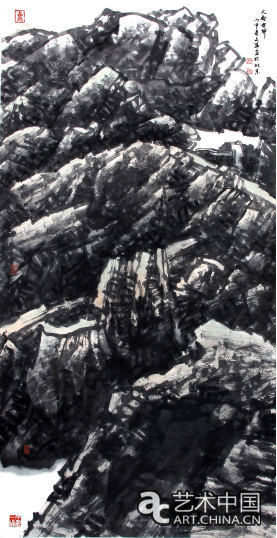

張文華,1955年生。1982年畢業于首都師範大學美術學院並留校任教,1991年調入中國美術家協會,先後任《美術》雜誌社編輯部副主任、主任、副社長等職。中國美術家協會理事、編審;中國文聯高級職稱評委;首都師範大學客座教授;北京美術家協會理事;李可染畫院理事;西藏自治區文化藝術研究院副院長;江蘇鍾山藝術研究院院長;中央國家機關美術家協會藝術顧問。

簡評:張文華近年的山水畫作品主要描繪西部山川大嶺,天野蒼茫,渾淪天際,峰巒橫亙,動人心魄。他早年的考察足跡踏遍青藏高原,不僅完成了《青海岩畫》一書,同時也為日後的美術創作積累下豐厚的素材,故而能以深厚的藝術感受與潛心的體悟觀察建立起表現自然的獨特筆墨語言,張文華的山水畫以短線的勾皴和淋漓的暈染協調組合,行筆恣肆,氣象博大,樸實無華,生機流溢,言説著高原的凜冽與西部的高亢。張文華山水畫雄健的藝術風格展示出他多年來深厚的自然體察與人文積澱,更體現出他對技術高度的認識、對學術深度的認識以及對藝術廣度的認識。

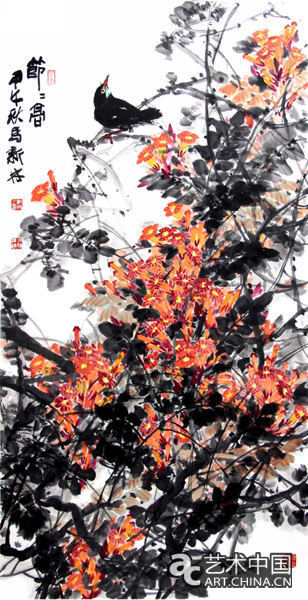

馬新林,1956年出生於山東省濟南市,祖籍山東省萊西市。畢業于廣州美術學院中國畫學院,獲得中國畫專業(書法篆刻創作研究)方向碩士學位。曾任中國美術家協會會員部主任、創作中心主任。現為中央文史研究館書畫院副院長,中國美術家協會理事,中國書法家協會會員,廣州美術學院中國畫學院教授、書法篆刻創作研究專業碩士研究生導師,中央美術學院中國畫學院特聘教授,中國人民大學特聘教授。

簡評:

馬新林繪畫主攻花鳥,兼習山水,尤以寫意為長,特別主張“畫畫既要有大刀闊斧的痛快筆墨以追其氣勢,又要有娓娓道來的細節描寫以求其趣味”,多年來,他一直注重畫外功夫的修煉,將繪畫與書法和篆刻並行兼修,錘鍊筆性與心性,同時特別著意于寫意精神與主體胸臆的傳達,將學養積澱視為藝術重心。馬新林的花鳥畫承繼孫其峰先生衣缽,並在立意、佈局、造型、設色等方面自有經營,他用筆遒勁老辣,墨色酣暢,著色艷而不燥,佈局飽而不滿,造險破險以求不俗,立意求新,小意境中見大乾坤,並且能做到不拘傳統成法,兼收西畫優長,體現出在多年的藝術創作中對書畫古法的辯證思考與突破創新。

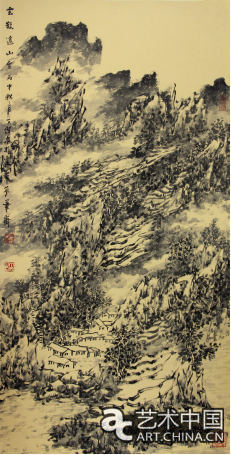

丁傑,1958年生,江蘇南通如東人,畢業于南京師範大學美術系,併入中央美院國畫係學習。中國文聯美術藝術中心主任,中國美術家協會理事、中國美協藝術委員會秘書長,中國美協中國畫藝委會委員、副秘書長,中國畫學會理事、中國文藝志願者協會理事、中華海外聯誼會理事、中國宋慶齡基金會理事,國家一級美術師,中國人民大學藝術學院學術顧問、特聘教授,中國美術館展覽資格評審專家委員會委員,中國政協文史館中國山水畫研究院副院長,港澳臺美協藝委會主任,中國長城書畫院副院長,中國愛國擁軍書畫院秘書長,人民中國書畫院副院長。

簡評:

丁傑的山水畫既有北派的雄健渾厚,又有南派的清氣滋潤,水墨氤氳間使人心生平和閒靜、雅逸超邁之氣。瀟灑的用筆,豐厚而靈動的用墨將傳統理法與現代意識有機結合,拓展了中國當代山水畫的風格面貌。他的哈尼梯田系列作品用遒勁的線條表現流動的韻律,用暈染的墨塊表現飄渺的氣勢,用斑斕的皴擦表現雲霧繚繞的朦朧之美,用多彩的顏色突出哈尼梯田的豐富絢爛和動人靈氣。丁傑的繪畫在中華民族傳統藝術審美價值取向的基礎上,積極尋求與當下藝術發展相關的語言,將傳統繪畫藝術進行視覺形式意義上的創新,體現出當代山水畫家的人文情懷和理想訴求。

鄒立穎,1960年生,吉林東豐人。畢業于魯迅美術學院,解放軍藝術學院。中國美術家協會理事,中國美術家協會中國畫藝委會委員,中國畫學會理事,中國文聯文藝志願者協會理事,文化部文化藝術人才中心書畫專業委員會評審專家,中國長城書畫院執行副院長兼藝委會秘書長,中國人民大學鄒立穎水墨人物工作室導師,海軍政治部文藝創作室副主任,國家一級美術師。

簡評:

鄒立穎的寫意人物畫在時代人物的主題創作和文人高士的傳統筆墨之間遊刃跨越。他的當代人物繪畫以宏大的藝術格局紮根現實社會,以仁心妙筆探索新穎的形式語言與造型手段,表現具有時代特質的生命形象和人物精神,建立起寫意人物畫的當代風格意味。鄒立穎筆下的文人高士沒有傳統小品常見的文弱柔靡,他以古拙的造型、蒼勁的筆墨彰顯出剛勁雄強的風格氣質,畫中人物多處在高山之巔,勁松之下,彰顯著高古空靈與靜穆蕭散。松樹傲岸頑強,勢近雲峰但依然屈節以恭,既寓意壽者之相,也映襯君子之性。可以説,鄒立穎的繪畫以傳統人文精神、當代藝術追求及畫家心性格調之間的完美榫接構建起獨特的時代藝術景觀。

陳文國,1963年生,吉林四平人。1988年畢業于東北師大學美術學院國畫係,1995年畢業于中央美術學院國畫係水墨人物研修班。現任吉林師範大學美術學院院長,教授,碩士研究生導師。吉林省美術家協會理事,吉林省中國畫學會理事,中國長城書畫院理事。

簡評:

陳文國的作品巧妙地安融人物于山水之間,著意營造著可行、可望、可遊、可居的世外桃源。他的繪畫造型意象,筆墨簡練,畫趣似成于無意之間,然山水樹石處處見功,筆法墨韻面面俱到,以一己胸臆融天地人和,表悠然情致。陳文國幾十年在品研國學中涵泳心性,怡養精神,沉潛于傳統繪畫語言的研究探索和道家超越精神的追求,他的畫面安然寧靜,活潑生動,動靜相宜,見情見致,使觀者恍然中遠離喧囂、臥遊山林,與老莊的逍遙悄然相遇。陳文國的畫,畫的是靜山逍遙,世間變幻,畫的是他內心的思考與嚮往,更是面對紛繁不急不躁、超然物外的人生智慧。

展覽闡釋

中國哲學之高境在於天人合一。澄心妙觀,旨在以書畫之媒介承載起人與天地、與山水、與萬物、與生命性靈之間的觀照、融合與再述。畫者唯以清凈心觀造化,方能創造和呈現出具有生命真實的氣象與境界。

澄,清澈也,襟懷超然,心無挂礙,是謂澄心。妙,不可言説也,妙不同神,神在高超:見精微見神采;妙在自如:見性靈見韻味,更在情致:意大於形,趣大於象。明人李日華:“繪事必以微茫慘澹為妙境,非性靈廓徹者未易證入。”慘澹者,求荒寒,避精工,唯性情空闊者可知。畫即是人,各有氣質,妙境非人人可見。妙觀,亦是觀妙。觀,非只視覺之觀,更重心靈之悟,觀照“活潑潑地”自然理法和生命本真。《觀無量壽經》中佛為修行者指明瞭通向西方極樂十六觀法,其中“水想觀”意為見水清而心如鏡,內外澄澈。王國維講詞境亦用“觀”法:“有我之境,以我觀物,故物皆著我之色彩。無我之境,以物觀物,故不知何者為我,何者為物。”我與物、主與客之間的通聯,全在一個“觀”字。畫家與詞人一樣,對客觀世界的審美體驗和對主觀世界的超越昇華,都要通過“觀”來實現,非觀形色,更觀法道也。

繪畫之道,藉于手而成於心。本次參展的五位畫家在藝術理念上皆秉承中國文化傳統,持守繪畫筆墨精神,于天人哲學各有妙悟。張文華在地域性的自然山水中凝練個人風格,馬新林注重以書法篆刻積澱畫外功夫;丁傑筆下滲透著江南靈秀和山水傳統;鄒立穎以灑脫精道的筆墨承載起時代的人文精神;陳文國表述著高士情懷的道家哲學體驗,誠然,繪畫題材和形式風格的差異從來不是畫家交流的界限,五家共通之處在於皆以清澈之心、妙悟之心堅持著對本體問題的開拓、對藝術境界的思考、對人文精神的追求以及對天地自然的觀照,並以此積澱起各自在當代畫壇的專業聲譽與影響,今天,五位畫家以“澄心妙觀”之名共聚這場格調的雅集,未來,“澄心妙觀”的境界也必將伴隨和推動他們的繪畫探索構建起不凡的藝術場域。

齊魯大地,儒家本源。山東的厚重人文不僅培養了不勝枚舉的優秀人才,而且打造出中國當代書畫精鑒與收藏的地域名片。青島有濱海之優越,近水之靈秀,儒家講求仁智之樂,水畔匯聚智者,青島的有識之士慧眼有為植下梧桐,吸引當代優秀書畫文化薈萃於此,可以説,本次“澄心妙觀”的集體呈現一方面傳達出五位畫家對中國書畫傳統與人文精神的思考、回歸與致敬;另一方面也展示著青島寬廣的藝術發展維度以及藝術家們高度的文化認同。

“澄心妙觀”的匯集是一次高雅的開場,序幕已啟,佳景可期,更多藝術品質盛會值得引首展望。

陳思

2016年7月