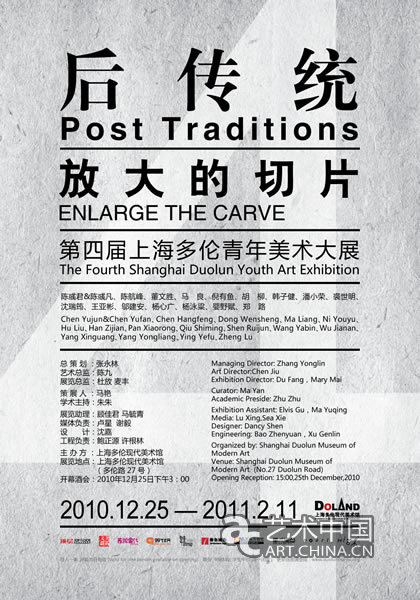

後傳統:放大的切片 海報

策 展 人:馬艷

學術主持:朱朱

參展藝術家:陳彧君&陳彧凡、陳航峰、董文勝、馬良、倪有魚、胡柳、韓子健、潘小榮、裘世明、沈瑞筠、王亞彬、鄔建安、楊心廣、楊泳粱、嬰野賦、鄭路

開幕酒會:2010年12月25日下午3:00

展覽時間:2010年12月25日至2011年2月11日

主 辦 方:上海多倫現代美術館

展覽地點:上海多倫現代美術館1-3層(上海多倫路27號)

網 址:www.duolunmoma.org

後傳統:放大的切片

馬艷

作為一個有中國本土特色名稱的青年美術雙年展,兩年一屆的上海多倫青年美術大展已經走過了7個年頭。首屆上海多倫青年美術大展舉辦于2004年9月份上海雙年展期間,大展採取了邀請上海本地知名藝術家以假名方式參加青年展的模式;第二屆和第三屆展覽則通過徵集方案的模式邀請全國各地當代藝術家參展;2010年在後世博機遇下,多倫館也將迎來第四屆上海多倫青年美術大展,我們將對青年藝術的探討鎖定在“後傳統”這個話題和現象。

近些年,在先鋒藝術逐漸合法化以及市場過度繁榮的六、七年時間,“圖像化製造”、“70後藝術”、“卡通一代”等青年藝術創作現象和概念被評論家挖掘和製造出來,佔據了當代藝術的主流生態。而相對於圖像和觀念的喧囂,青年藝術創作中的“後傳統”現象一直遊走在潮流的邊緣,這些藝術家一直在默默無聞關注心性,討論著傳統的可能性,他們是一些無論外部環境如何,都試圖在自我的藝術創作中繼承傳統,尋求更深層次探索的年輕群體。在藝術市場經歷了經濟危機的洗禮和前所未有的低谷後,這部分沉澱于中國傳統氣質的藝術創作反而慢慢成了被關注的維度。

延續以往青年展的一貫思路,第四屆多倫青年美術大展繼續摒棄主流意識藝術樣態,在青年藝術家中尋找和發掘具有真正藝術自律意識的現象和個案。而本次展覽主題設定為“後傳統:放大的切片”,也是基於接觸了大量年輕藝術家作品後,捕捉到的這一特定藝術氣質轉向的現象,通過對青年藝術家創作的歸類,把“後傳統”這個話題和現象放大出來,作為一個局部的切片進行集中和有效的研究及討論。

一 後傳統

“後傳統”是一個難以界定的概念,目前理論界尚沒有具體明確的闡釋。英國學者安東尼·吉登斯(Anthony Giddens)曾在《生活在後傳統社會中》裏談到:“難道後現代社會不早就是‘後傳統’了嗎…在現代社會歷史上的大部分時期裏,現代性在消解傳統的同時又在不斷重建傳統”。①吉登斯從社會學的角度看到了現代性進程對傳統的衝擊和消解,意在強調傳統在現代性過程中的“反思性”和“重構”,為“後傳統”一詞進行了理論的注腳。如果從理論層面返回到具體、有形的現實層面,中國的歷史就先後經歷了排斥和擁護傳統文化的浪潮:曾經的落後讓國人意識到要學習西方先進科技文化的重要意義;八十年代的西方現代文學和哲學曾影響了整整一代中國人;在西方主流前衛創作觀念的“教唆”下,九十年代後期不少畫家折筆決裂傳統,立志新媒介,一切擠兌傳統的進程似乎合情又合理。然而面對全球化進程的加劇,東方與西方的互指有所改變,擺脫西方中心語境後,中國人的文化身份唯一性何在?這些問題又繞回了起點,今天,重提“傳統”的價值在於,我們必須為自身傳統而辯護!

歷史的文化遺存——敦煌的佛像、唐詩宋詞,江南的朦朧詩意、民間藝術、古老的神話傳説等這些曾經的傳統文化和傳統資源在全球化面前又慢慢回歸,中國的美學觀和思想氣質作為一種日常生存經驗又開始發酵,但不僅僅局限于這些內容。那麼與傳統有關的作品放在後現代的語境中就能算“後傳統”嗎?顯然不是。首先,在此討論的中國當代藝術中對傳統的轉換和過濾的現象,不是一種表層的視覺經驗,它是一种經驗和思考的過程,並最終通過畫面呈現出來的一種境界。換句話説,這時的傳統不再是被無條件接受的東西,而是在全球化語境下部分藝術家主動選擇和研究的對象,具體到藝術作品,就是在青年藝術家的創作中,那些將“傳統的沉澱”跟當代藝術的重新生發過程中出現的現象進行進一步的思考和梳理。

在這裡,“傳統”與“後傳統”的理論概念以及界定並不是此次展覽展開討論的重點,也不是借用作品來驗證主題的有效性。而主要通過展覽,試圖探討在這樣一個多元化的中國當代藝術敘事語境裏,透過青年藝術家創作中呈現出來的“後傳統”現象,特別是藝術作品本身呈現出來的“傳統”鏡像,揭示其被“現代性”不斷消解同時又在當代藝術語境中不斷轉換、衍生,重建的可能性。我們將以此呈現傳統和當代語境中的藝術是如何演繹和傳承,並進一步發掘和闡釋中國當代藝術語境中這一獨特的藝術創作現象,並且跟老一輩藝術家對待“傳統”資源的方式相比,這些青年藝術家的態度有何區別?在傳統作為一種“意境”,而當代是一種“語境”的前提下,是否會出現一種新的建設性工作的可能?

二 個案

其實,中國當代藝術創作中的“後傳統”現象一直存在。具體到作品層面,對中國傳統資源和文化符號的借用,如蔡國強、黃永砯、徐冰的作品中都滲透著傳統的素材,呈現出了傳統文化的“當代性轉化”意識,從東、西方二元對立關係來看,他們用東方的中國傳統文化作為一種符號,一種材料,並把這些符號創作成西方可以解讀的當代方式。而與老一輩當代藝術家以傳統資源作為材料,嫁接為當代藝術的“語法”不同;青年藝術家的創作更強調在全球化語境下,對中國人的傳統文化身份唯一性的質疑,對中國傳統文化出現斷裂的憂慮,對表面吹噓傳統和國學文化假像的追問。可能這些藝術家創作用的材料、媒介是日常化的,方式是生活經驗式的,但是作品的境界所呈現出來的整體面貌或多或少都滲透了傳統的氣質,是中國文化根性在作品上的投遞和傳承。

在參展的藝術家中,對傳統的借用和轉換存在幾種不同的傾向,一類是對傳統文化、歷史語匯的研究和轉換,如倪有魚、董文勝、韓子健、楊泳粱、鄔建安、沈瑞筠、嬰野賦、鄭路;另外一類是在於作品氣質上對於傳統氣息的把握,這部分作品重視內在心境的表達,即中國文化中“樸素”的美學觀的呈現,如楊心廣、胡柳、潘小榮;還有一種情況是藝術家作品中的某個系列與後傳統這個話題相關,如藝術家陳航峰、陳彧君&陳彧凡、馬良、王亞彬以及裘世明。

倪有魚有著“與古為徒”的氣質,他懂得如何用當代語境來表達傳統意境,在他的藝術語匯中,“傳統”與“當代”似乎是一枚錢幣的兩面,交織在他的系列作品。從盆景裝置,到盆景繪畫,再到繪畫裝置的實驗,呈現出他力圖打通“傳統”與“當代”之間的關係與差異的成功努力。

而董文勝的創作長期以來貫穿于江南情調的“敘事”與“詩意”之間,他用影像和裝置來關注傳統文脈在後現代情境下的錯位、矛盾和身份疑問,並試圖在與傳統對話和自身認同中開闢出一條道路。

韓子健以往善於用生鐵不銹鋼等重金屬,雕琢出空靈縹緲的中國水墨山水意境,而近期作品的語法轉變成空間中綜合裝置,傳統的碎片在互相指涉的媒介之間不斷生成、組合和拆解。

楊泳梁與“山水”似乎有著與生俱來的精神勾連,他濃厚的傳統文化情結,促使其在不斷生長的山水城市的影像世界中影射出中國文化的斷層和遺失,以此不斷地追問到:“我們的身份唯一性又將哪找尋”?

鄔建安對民俗內容進行多方面的實驗和延伸,將剪紙、皮影、傳統神話與多種媒介形式嫁接,成功轉化成綜合性的頗具裝飾意味的藝術作品。而對民間藝術的迷戀不僅催生了藝術家個人風格的演進,也迥異於中國當代藝術裏盛行的表現模式。

沈瑞筠,本科畢業于廣州美術學院,後又研習于美國,是一位活躍在國外的年青藝術家。她的作品結合了傳統中國畫美學思想,畫面形式創新了一種多層次的空間重疊效果。

從嬰野賦一貫的作品脈絡中不難看出藝術家對“懷舊”和“記憶”的主體意識情結頗深。他的作品以一種糅雜了古典白描、漫畫以及80年代氣息的奇異面貌而成為獨特的個案。

鄭路的雕塑創作以“文字”為貫穿,書法、文字所代表的形意在他的作品中裏扮演著極關鍵的鋪墊作用。近期新作藝術家也試圖從宏觀的文化視野轉到個人的視覺經驗,但作品的內在氣質仍然保留了中國傳統文人和知識分子的悲情情愫。

楊心廣慣於採用木頭,陶土和石塊作為作品的基本素材,作品刻意繞開對日常生活的瑣碎描述和對政治的憤懣,回歸對藝術本身的沉思,他以樸實的傳統美學觀實驗著藝術的“自然”、“物”和“心境”的傳遞和轉換。

胡柳的作品以其女性特有的細密心思中蘊藏著思考的力量,而成為中國年輕藝術家中的翹楚。她以鉛筆畫作為固定的創作媒介,對她來説,畫什麼,怎麼畫,都不是她面對的潛在課題,而在於塗抹過程中對生命的樸素體驗和哲學追問。

潘小榮的“手工性”是區別於繪畫的,在持續不斷的刀片、墨汁、紙面撕裂感的重復交織過程中,藝術家感受著發自內心深處的禪靜之聲。

陳航峰最具個人色彩的作品是介於平面、裝置之間的《瘋狂標誌》系列,符號化的中國傳統剪紙圖案和全球知名標誌的被成功嫁接,他以此探討了傳統文化面臨的全球化、現代性和消費社會的堅硬衝擊。而近期的影像作品則預示著藝術家對於當今社會盲目追逐所謂品牌文化,快餐文化現象的不斷反思和實驗。

陳彧君&陳彧凡的合作《亞洲地境》是件不斷延伸流動的空間繪畫,項目從藝術家個人體驗出發,串聯起水脈、地域、民族、時代以及情感的牽係,“傳統是與記憶緊密聯繫的”,他們以此關注到時間、地域和文化的之間的傳承,並將過去組織到與現在的關聯之中。

馬良新近的創作剝離了他賴以成名的魔幻現實主義情調,以黑白攝影《二手唐詩》帶來了頗具中國傳統文化的光影氣質,而藝術家也借此從個人經驗的文化身份去釋讀中國傳統精神的坍塌。

王亞彬的繪畫語匯遊走在“古跡”的秘密裏,神秘、古樸而豐富。藝術家把他收集到的遺什碎物,那些古老的帶著靈韻氣息的“物品”統攝進自己的畫面裏,他的繪畫成為了本雅明“靈韻”的補遺者之一。

或許是江南的生活經歷,裘世明的影像總是籠罩著一種氤氳的調子,膠片中“物”及色調組成的整體意境呈現出某種“古典回歸”的精神氣息,在表達上更趨向於自身生活中的具體經驗和個體感悟。

綜觀這些青年藝術家作品的整體面貌及創作特徵似乎靜默不張揚、自然、非表像,這些作品背後是藝術家面對現實感受所表現的靜默心境。在這樣一個龐雜浮躁的時代,經歷太多不確定和各種觀念的洗禮之後,他們對中國文化和美學理論新的思考。這些青年藝術家的創作既在當代藝術史的譜係中延續了有關傳統美學的學術線索,又有一種來源於自身文化經驗的獨特個人風格,從而在後現代語境和新的藝術媒介中推動了當代藝術中的後傳統復歸的探索,而本土資源的喂食和調理,反過來也使這些藝術家的自我表達和自我肯定擁有了更為廣泛的文化後援和價值支撐。