|

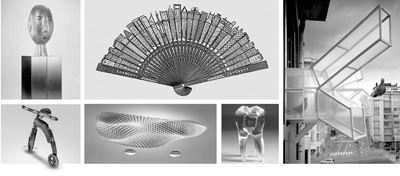

北京國際設計三年展上的部分設計作品。

核心閱讀

什麼是設計?

是形狀扭曲的金屬椅子、會呼吸的燈、紅唇模樣的沙發,還是聽覺植物園、植入收音機的牙齒、靈魂出竅形成的煙灰缸,抑或是……

沒錯,這些都是設計。

但,又不全是。

北京設計周上,設計師們告訴我們:設計不只是一些漂亮有用的小玩意,設計是一種新的思維方式、一種新的價值取向、一種新的消費觀。

最關鍵的是,透過這些古怪、閃亮、讓人眼花繚亂的設計,我們理解、想像、展望著人類的未來。

一場設計盛宴,眼下正在北京上演著。

幾天前,2011北京國際設計周暨首屆北京國際設計三年展在中華世紀壇開幕,來自世界各地的設計師匯聚一起,將最先進的設計理念、最豐富的創意思維帶到北京。

我們為何需要設計,設計能夠帶來什麼?

北京國際設計周上形成了一個共識:設計和創意正在人們的生活中扮演著日益重要的角色。

設計關照現實,也體現對人的關愛

國家博物館,首屆北京國際設計三年展正在這裡舉行。無數新奇的設計,在這場主題為“仁:設計的善意”的展覽上,透射著對現實的關照。

很多人驚訝,竹子居然有這麼多功用!

形態新奇的竹椅、竹衣架、竹棚已是“普通物”。一家來自中國台灣的工作室,設計出了既能照明又能裝飾的曲竹燈,將發光二極體置入竹片中,滑動竹片可以改變燈的角度,時尚又耐用。一家日本研究室展出了竹制電動車“Bamgoo”,利用傳統竹工藝編成一款“竹筐”外身、僅重60公斤的單座小車,每次充電可持續行駛50公里……

這些,都展示著北京國際設計三年展的分主題之一:知“竹”。

“竹子可以滿足人類生活眾多方面的需要。從遠古開始,人類就運用竹子製造形形色色的生活用具,發展為手工藝及文化的一部分。”策展人説,希望通過這些設計,讓現代人反思:作為一種環保材料,竹子與設計結合後,是否可以發展出新的生活態度?在實踐“物盡其用”的環保意識的同時,現代人怎樣能夠透過知“竹”,去創建更快樂及美好的世界?

三年展的其他四個分主題分別是“創意聯結”、“理智設計情感”、“混合現實”、“可能的世界”,題目看似深奧,目的卻是同一個:通過設計師的創意,富於新意地、機智地解決和應對現實生活中的問題,從而體現出設計對人的關愛。

設計周承辦方北京歌華集團總經理李丹陽介紹説,三年展的6000平方米展館,由五組國內外策展人團隊負責,既關注一般性的使用問題,如舒適、便利、廉價和安全,也關注心理和審美問題,如人性化設計、交互設計,還顧及社會問題。如能源和環境保護問題,“體現對人和自然的高度尊重”。

設計,展示未來生活的可能性

今天的設計,可能就是未來的現實生活。

這句話,在日本設計師原研哉的作品上得到很好的體現。

一個特別的沙發,靠背可以自由伸縮,可以根據環境的變化和需要對它的形狀進行任意的改變;一種具有導電性的布,人在上面走動,它感覺到腳的移動,發出不同的指令;一塊可以透光的混凝土,內部嵌入了很多光纖,成為了一塊螢幕……

這些看似有違常理的設計,只是原研哉正在參與的生活環境設計的一部分,他們試圖用日本最先進的纖維紡織産品創造出一個全新世界。“現在能給大家看的都是一些實驗性的作品,能否成為商品還是一個問題。我們在進行嘗試,看用先進的纖維材料,可能給我們生活的環境帶來什麼樣的變化。”原研哉展示了一張圖片,上面是一輛“能微笑的汽車”,他笑著説,“如果汽車的表面變得更柔軟的話,駕駛員就可以讓汽車微笑,大家知道鳴笛是生氣,如果能夠微笑的話,道路會不會變得更為暢通呢?”

設計展示著未來生活的可能性。原研哉正在策劃一項名為“房屋的願景”的設計展,展示一個理想的家應該是什麼樣子:人一進門脫鞋,進入到一個整潔的環境,身體也和屋內環境的表面直接接觸,人體的體溫、體重、血壓、脈搏等所有的資訊都會被環境的表面感知,房屋會據此作出反應。“人和環境能夠開展對話,房屋成為一個生活的作業系統。”

原研哉説,中國和日本等亞洲國家都有無數的文化資源在沉睡,這些資源與先進技術的融合將可能創造全新的生活方式。

不可思議的設計,無不可以看出人類對未來的理解與想像。於是,觀眾在三年展上可以看到利用“空客”技術製造的塑膠列印自行車,用“可樂”充電的手機,可以看到上海世博會英國館設計者製作的“陀螺椅”、荷蘭設計師的“枳橙”榨汁器,還可以看到收音機牙齒、發電闌尾、奈米冰淇淋車、人工肉食、細菌顏料、音樂植物……

中國比以往任何時候更需要設計

設計展會如今在世界蓬勃開展。目前,全球有超過70個城市有形形色色的設計節和設計周。首屆北京國際設計三年展是一個由政府推動的展會。參加設計周的不少中國設計師感慨,中國比以往任何時候更需要好設計。

義大利設計師阿爾貝托·阿萊西在北京設計論壇上講的一個關於水壺的故事,讓不少中國設計師特別有感觸。

上世紀80年代,阿萊西公司設計了一種會奏音樂的燒水壺。過去的水壺,水燒開後會發出哨聲,後來有消費者提出:能不能讓它發出樂聲呢?設計師們想了很多辦法,最後為水壺量身定做了調音器,水一開,就奏出音樂,在市場中銷售得非常好。“這是上世紀80年代最成功的一個例子。”阿爾貝托·阿萊西説,他們把廚具當做藝術和功用的結合體,給市場帶來了無限的可能。

或許有人會問,讓燒水壺唱歌,有必要嗎?中國傳統有一種認識,“衣食住行用”是一個遞進關係,設計被歸到“用”的範圍,先要吃飽、穿暖、有房住,才可以買車,才追求設計。隨著中國經濟的發展、人們生活水準的提高,對“用”的追求會越來越講究。現在,中國有越來越多“希望燒水壺唱歌”的群體。

目前,僅北京就有各類設計機構2萬多家,從業人員在20萬以上,設計産業去年的總産值約1000億元。為了加快産業發展,北京市去年還出臺了促進設計産業發展的指導意見。

“中國經濟發展處在一個關鍵的轉型期,我們正從粗放型的加工、製造狀態,轉入到設計的狀態。”清華大學美術學院常務副院長鄭曙旸説,中國是具有深厚文化積澱的國家,與設計、技藝工藝有關的歷史甚至可以追溯到5000年以前,但是,設計的本質是創新,我們還停留在傳統工藝概念,沒有實現向現代的轉型,中國設計依然還處於一種學習和模倣的階段。

“創意設計推動産業發展需要設計師、企業、公眾形成閉環。但對中國當前來講,這個閉環並沒有最終完成。”鄭曙旸説,擺在當代中國設計師面前的任務非常沉重。

後發者不能只會埋頭追趕。“設計師必須思考,中國應選擇什麼樣的生活方式,而不是簡單地照發達國家的模式去做。”清華大學美術學院教授柳冠中特別提醒説,中國設計師應避免“以大為美、以多為美、以奢為美”的設計審美誤區,注意到當前經濟全球化、需求地域化、消費個性化,同時資源匱乏、污染嚴重的現狀,“我們站在巨人的肩膀上要看得更遠。設計是一種文化,是一種創造行為,必須去創造一種更為合理、更為健康的生存方式。這是設計師的責任。”柳冠中説。

|