|

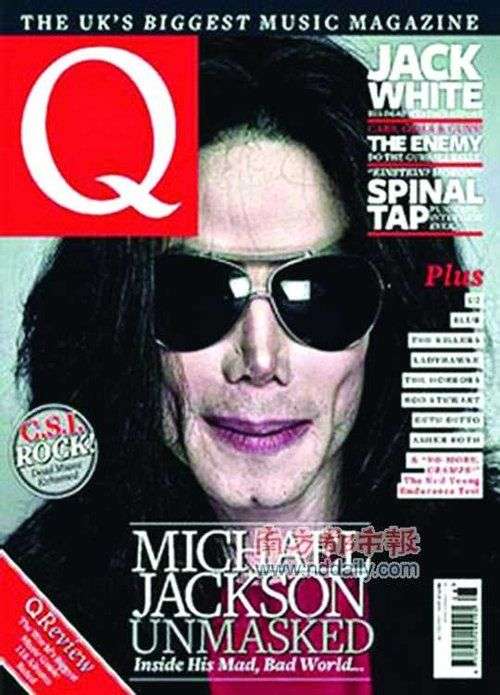

《Q》雜誌英國版封面。

2006年,美國《滾石》雜誌在中國創立中文版,但因為各種原因很快夭折。近日,英國搖滾雜誌《Q》的內地版即將面世。國外雜誌本土化又一次牽引了人們的視線。《Q》是英國著名音樂月刊,誕生於1986年,全面詳盡的樂評板塊自成一格,涵蓋了包括最新發行的專輯、再版專輯、音樂合輯、電影原聲以及現場演出和電視節目的精闢評論。《Q》雜誌也以發佈獨家榜單見長,如“史上最偉大的百張唱片”、“有生之年必聽的五十支樂隊”等等。

據悉,媒體人賀愉在去年5月份接受出版人胡小惟的邀請,組織團隊來製作《Q》雜誌中文版。《Q》雜誌中文版由《藝術與設計》雜誌社編輯部負責,主管單位為甘肅省文化廳,而且已經買下英國《Q》雜誌兩年的版權,計劃於今年4月底正式出刊。

去年5月已成立創作團隊

去年5月,賀愉作為主編加入《Q》雜誌中文版的創作團隊。當時的團隊只有四個成員,賀愉也和編輯一樣,親自製作了近40頁的內容。從7月到9月,《Q》雜誌進行第一期試刊,10月下旬基本確定第二期的試刊,賀愉一直參與其中。“《Q》雜誌寫人物和音樂肯定是數一數二的,就像國內寫政經報道一樣,如《南方週末》,會刻畫很多細節,而不是泛泛地談”,賀愉説。雖然英國《Q》雜誌提供了原版文字和50%的圖片,但是從一開始,賀愉就在思考《Q》雜誌本土化內容,“雖然可能本土音樂沒什麼內容,但是我們仍舊放寬了一個標準,希望增加一些本土化的東西”,賀愉説。

本土內容四成、原版內容六成

賀愉之前在網站做過多年,因而特別注重《Q》雜誌中文版的全媒體計劃。“我當時希望做更大範圍的雜誌,包括電子版和A P P,推出我們的全媒體計劃,這樣才能更多與讀者互動”。在之前的設想裏,賀愉希望做一本更音樂文化類的雜誌,在雜誌中增加生活時尚的內容,也包括推出自己的演出等活動,而不是單純地走純音樂路線。“我之前想把採訪藝人花絮的內容都放到網上去,還有培養自己的市場,推出自己的演出品牌”,但是令賀愉遺憾的是,這些計劃都與合作方沒有達成一致,賀愉在去年年底離開《Q》雜誌中文版。

現在胡畔接替賀愉全力負責《Q》雜誌中文版的編輯工作。據胡畔透露,一開始的設想是,《Q》雜誌中文版的本土內容和國外內容能佔到各百分之五十,而現在試刊號本土內容佔到四成,而英國《Q》雜誌原版內容佔到六成。“未來的目標一定是本土內容多於國外原版內容,只有這樣,國外音樂雜誌才能在中國找到自己的土壤。”

訪談

郝舫:産業不行了,熱愛音樂的人群仍在

《滾石》與《Q》有本質區別

作為曾經《滾石》雜誌中文版的主編,郝舫直言,《Q》雜誌中文版能在中國內地發行“是一件好事”。在他看來,《Q》雜誌中文版與《滾石》雜誌中文版還是有著本質的區別,“《滾石》是一本廣義的音樂雜誌,帶有政治文化色彩。它是美國20世紀60年代的文化象徵,不管在哪個環境中,它都是以一個叛逆者的姿態出現,不管對哪個政府,它都是不‘感冒’的。《Q》雜誌則是一本單純的音樂雜誌”,郝舫説。

對於曾經輝煌一時的《滾石》雜誌中文版為何停刊,郝舫稱不願在當下的環境中多談,他只是説,以後會在他的自傳中公佈。而以《滾石》雜誌中文版的經驗,郝舫依然給出了外國雜誌本土化的建議:“一個是注重雜誌的生存文化環境,另外一個就是優秀的銷售、廣告團隊。”

很多人對音樂文化還是有濃厚興趣

郝舫認為,音樂雜誌的受眾畢竟還是相對人數少的群體,因而得注重在這種群體之中進行品牌推廣,繼續維持他們的熱情。“雖然中國的音樂産業已經沒有了,但是很多人還是對音樂文化有濃厚的興趣,內容上你只要維持這些人的熱情,”郝舫説,“我甚至覺得不取決於內容,以內容取勝畢竟是一個漫長的過程”。在當下紙媒生存面臨的是同樣的問題,不管是曾經多麼輝煌的歷史,郝舫個人覺得,“光靠賣雜誌本身的利潤肯定太低,所以需要廣告團隊去培養對音樂有投入的客戶,因此重要的不是內容,決定生死的是市場環境。”

“如果這樣一本音樂雜誌都不能活下去,那就太讓人遺憾了,”郝舫最後説,他只能祝願《Q》中文版。

|