|

2010年2月10日,奧巴馬在白宮舉行紀念美國人權運動音樂會,鮑勃·迪倫獻唱《時代變了》

2007年,鮑勃·迪倫在開姆尼茨美術館第一次舉辦個人畫展

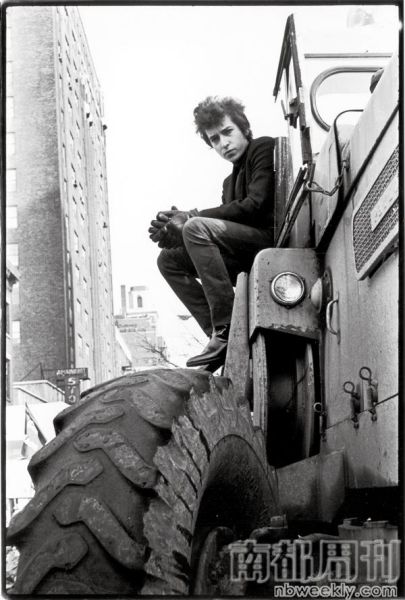

1965年1月22日,鮑勃·迪倫在紐約

我毫不懷疑迪倫在北京工體和上海大舞臺會爆棚,即使從不聽迪倫的人也會哭著喊著要去“見證傳奇”,資深樂迷即使對迪倫沒多大感覺,也會想著去了個心願,而有錢人會當做去赴一場上流豪宴,就像是奢侈品牌來京滬開旗艦店一樣,不捧場好像自己就沒存在感。

眾所週知,中國內地的演出門票普遍高於歐美也高於港臺,據説迪倫特意要求不得抬高門票價格,所以雖説迪倫的地位至高無上,但其門票價格比老鷹樂隊要低不少。不管是滾石還是老鷹,在西方往往屬於中老年人的春藥,然而迪倫一向厭惡自己的演唱會成為富老頭闊老太的懷舊派對。

但在中國,由於歷史巨大的時間差,迪倫演唱會非但算不上懷舊派對,甚至可以説只是一門新功課,或者説是一門有待惡補的課。首先該趕緊補課的是媒體,前年某著名週刊(還好不是《南都週刊》)趕伍德斯托克的時髦,不料把當年壓根沒參加的迪倫硬塞進1969伍德斯托克,又有另一著名週刊(還好也不是《南都週刊》)趕批判藝人吸毒的時髦,借滿文軍吸毒事件莫名其妙自作多情地樹立起一個迪倫牌坊:説迪倫從不空虛從不吸毒,云云。可惜,艾倫·金斯堡給迪倫大麻抽,迪倫又給披頭士大麻抽,這早已是老生常談的上世紀六十年代著名掌故。

七年前滾石樂隊訪滬,觀眾八九成是老外,票價最貴的場地裏幾乎清一色是鬼佬,以至於賈格爾請出崔健時,只有票價便宜的看臺上遠遠傳來弱弱的一陣掌聲,而賈格爾學中文大喊“你好”純屬自作多情。然而,滾石在國內雖然沒多少鐵粉,但卻擁有一個教父級粉絲——滾石是對崔健最具啟蒙意義的樂隊,基斯·理查茲是對艾迪影響甚巨的吉他英雄。至於迪倫,儘管此次中國觀眾比例肯定會大大超過滾石那次(估計會比老外多),儘管沒準連超女快男晚會歌手都會紛紛扎堆去蹭名牌,但迪倫在中國內地,不管是對樂迷還是對樂壇,似乎都談不上有多大影響。

這跟海峽彼岸大不相同,台灣一直是“與國際接軌與時俱進”的,《牯嶺街少年殺人事件》拍六十年代初的台灣,中學生樂團在唱貓王。後來,對於羅大佑李宗盛李雙澤胡德夫楊祖珺乃至陳升那一代來説,迪倫吉他加口琴的民謠形式以及詩化歌詞的影響是決定性的,是的,歌詞當然是理解迪倫的一大關鍵,台灣歌手相對來説語言障礙少得多,羅大佑挪用迪倫個別歌詞或詩意,胡德夫在上世紀七十年代有一陣差不多以翻唱迪倫的歌為生。

而在大陸,迪倫最早是以文字而不是音樂的方式出現的,就是那兩部大名鼎鼎的啟蒙大作——威廉·曼徹斯特的《光榮與夢想:1932—1972年美國社會實錄》和莫裏斯·迪克斯坦的《伊甸園之門》。可敬的老翻譯家們剛從“文革”噩夢中醒來,壓根不知搖滾樂為何物,以為是一種舞蹈,《光榮與夢想》活活把Rock&Roll譯成“搖滾舞”,直到上世紀八十年代初公安局印的以整治風化為目的的小冊子還把迪斯可解釋為“一種資産階級舞蹈”,又稱“扭屁股舞”。《伊甸園之門》有整整一章專講迪倫,看得嗷嗷待哺的中國青年幹著急,聽不到歌,只能加倍把他想像成一個一九六十年代革命尤物。終於聽到而不僅僅是讀到迪倫,要等到上世紀八十年代中後期,通過英語教材有聲讀物聽到那首被翻譯為《答案在空中飄揚》的《Blowin’ in the Wind》,迪倫在中國的最初乃至最大的貢獻,是通過這首他二十五歲之後就差不多不再唱的成名作普及了英語,並且普及了這個後來臭了滿大街的中譯句式——直到前年汪峰還把專輯命名為《信仰在空中飄揚》。

迪倫真正較為全面的傳播要等到打口時代來臨,上世紀九十年代初,整部搖滾史突然在我們面前決堤,但是市面上的迪倫絕大部分是他八十年代的專輯,我最早聽的迪倫唱片不是六十年代那幾張經典專輯,而是八九十年代的幾張,比如《Under the Red Sky》,我記得每張都有最後一兩首歌被打口打到,聽不了,那差不多都屬於他平庸的專輯,沒給我留下太深印象,於是迪倫一下子就被洶湧澎湃的打口洪流淹沒。直到1994年那張東山再起的《Time Out of Mind》,我買了張盜版,第一首歌就令我欲罷不能,這才見識到迪倫的厲害,才回過頭去找迪倫早期的專輯來聽。但1994年是一個Nirvana(涅盤樂隊)遮天蔽日的年份,並且,崔健的《紅旗下的蛋》無疑遠比迪倫更令人感同身受,我還是沒來得及深入那個在《今日美國》上面無表情地和克林頓並肩站在陽臺上的老男人的世界。

崔健可以講英語,也翻唱過英文歌,但沒有跡象表明他在音樂和歌詞上受過迪倫的具體影響。作為一個曾經的打口販子,左小祖咒對迪倫的感覺遠遠不如對大門樂隊,他幾乎從未認真聽過迪倫。儘管他後來和迪倫一樣喜歡在歌中叨逼叨説事兒,但作為一個連Hello都説不好的土人,他對迪倫本能地敬而遠之。有一次我看到雜誌上提及張培仁説王磊是“中國的鮑勃·迪倫”,問題是當時王磊壓根就沒聽過哪怕半首迪倫的歌。又有一次看到雜誌上説艾敬是“中國的鮑勃·迪倫式民謠歌手”,這就更搞笑,即使要吹捧艾敬,也該攀比瓊·貝茨而不是迪倫吧?可見迪倫在中國內地很長時間裏只是作為一個空洞模糊的神話符號存在,只被當做一個彈吉他吹口琴的老派民謠標簽。

那年頭布魯斯對絕大部分中國樂迷樂手來説都堪稱難聽,加上唱腔艱澀歌詞費解,迪倫差不多就像貼著封條的一扇大門,裏頭暗藏珍玩卻鬼影重重。直到鮑家街四十三號和沙子這樣的樂隊,才真正把布魯斯的激情帶入中國搖滾。上世紀九十年代我看過好幾個歌手或樂隊翻玩《敲擊天堂大門》,在中國樂壇,翻唱迪倫最多的應該是曾長期在中國美術館門口賣唱的楊一,迪倫最有名的幾首歌——《時代在變》,《答案在空中飄揚》,《鈴鼓先生》,《猶如滾石》——他都唱得很地道,這個廣東人自己的歌除了陜北民歌路子,也有幾首受迪倫影響的布魯斯民謠。上世紀九十年代的迪倫翻唱者還有pk14樂隊的楊海崧,我曾經説pk14是冒著Bob dylan的大雨在後朋克的窄道上狂奔,有pk14粉絲罵“跟Bob dylan有屁關係“,音樂上當然沒什麼關係,但歌詞上顯然有。另一個喜歡翻唱迪倫的是頂樓的馬戲團樂隊的陸晨,不過那只是K歌式的業餘愛好,和頂馬的創作沒什麼關聯,陸晨唱迪倫就像他唱張國榮一樣,屬於以假亂真的模倣秀,他拿手的是難度更高的《荒蕪之地》(Desolation Row)。

一網打盡的網路下載時代有損音樂家的錢包,卻有助於骨灰級樂迷的升級,迪倫歌詞中譯的論壇應運而生,我們也輕易可以買到迪倫的打口或圓盤CD乃至黑膠唱片,以及迪倫的影碟:演唱會現場,他出演的故事片,馬丁·斯科塞斯拍的紀錄片。江蘇人民出版社與南京大學出版社先後翻譯出版了迪倫的自傳(《像一塊滾石》)和格雷爾·馬庫斯的《老美國志異》——這部關於迪倫1975年《地下室錄音》專輯的評論傑作讓我重新翻出那套雙張的打口唱片,驚喜地發現儘管口子打得很深,但剛好一點都沒傷到歌,我這才第一次認真聽了這張奇異而晦澀的專輯。假如説迪倫自傳撕下了一個個世人貼在他頭上的標簽,那麼格雷爾·馬庫斯的書就令人認識了迪倫通過歌曲輪番戴上的各種面具,以及面具背後的美國幽靈。

2006年德國世界盃期間,我在蓋爾森基興一個河邊的露天小劇場看過一場迪倫,看完之後都沒反應過來,一切恍然如夢,恨不得馬上再來一遍。面對迪倫這門功課,我像是剛剛小學畢業,充滿饑餓感,我只是剛剛撕下大門上的封條進入這棟鬼影重重的老宅。

對於不熟悉甚至不了解迪倫的人來説,即便你看過迪倫演唱會可能也跟沒看差不多,迪倫始終是一個讓人難以接近的陌生人;而對於只熟悉年輕時的迪倫的人來説,即便迪倫重新唱某些老歌,你可能也會因為它們的面目全非而不知所措,迪倫善於讓自己不斷成為一個新的陌生人。

他始終是盛大的懷舊派對上走失的主人。

對於中國來説,迪倫的亮相是第一次,恐怕也是最後一次。想起在蓋爾森基興河邊,他唱的最後兩首歌是《永遠年輕》和《猶如滾石》,儘管他的音樂生涯已經跨越半個世紀,儘管在格雷爾·馬庫斯看來,二十五歲時的迪倫已經是一個老人,但對於中國來説,迪倫是一個七十歲的陌生的年輕人。

|