| 這支七人大樂隊淋漓盡致地提供了通俗易懂的蒙古音樂元素,而又富於現場感染力和煽動性。

現在在國外最知名的中國樂隊恐怕是杭蓋,他們正在進行的世界巡演名副其實橫跨四大洲,他們的進步和走紅實在太快了,這支七人大樂隊淋漓盡致地提供了通俗易懂的蒙古音樂元素,而又富於現場感染力和煽動性。

文_張曉舟

《He Who Travels Far (遠走的人)》

表演者:Hanggai/杭蓋 發行時間: 2010年10月25日 出版者: World Connection

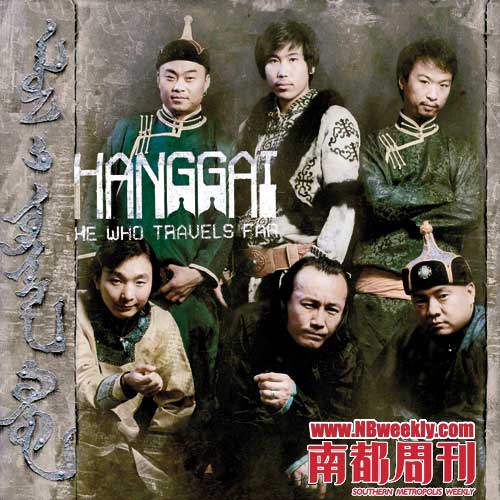

鈕鑫杭蓋樂隊合影。從左至右:伊立奇(Ilchi),義拉拉塔(勝利),

胡日查(胡日查夫),巴圖巴根,徐京晨,李中濤(李旦)。

一搜索“杭蓋”,會聽到德德瑪唱過又被布仁巴雅爾等人翻唱過的那首俗不可耐的經典歌曲《蔚藍色的杭蓋》,以及一部由籃球明星巴特爾主演的同名電影。無論是主旋律民族美聲唱法的德德瑪,還是通俗流行的騰格爾,唱的大多都是內蒙風光片式中文歌。在吾國,大家了解的絕對不是什麼蒙古民族音樂,而只是草原風光片而已。黛青塔娜以及Haya樂團是新鮮熱辣的名字,在國內他們會更有市場:但似乎往往要麼是鑲著俗濫電音舞曲金邊的風光明信片,要麼是類似馬頭琴十二樂坊式的異域奇觀。

而杭蓋是真正具備創新能力的蒙古新聲。蒙語“杭蓋”的意思是“一個有著藍天、白雲、草原、河流、山和樹林的世界”,現在總算出了一支樂隊,不單讓人看到藍天、白雲、草原、河流、山和樹林,而且能夠穿過那片風景捕捉到那個世界的古老幽靈—這支年輕樂隊正帶著這個古老幽靈滿世界曬太陽。

從“手抓羊肉”到“全羊席”

烏蘭傑先生寫《蒙古族音樂史》(內蒙古人民出版社1998年版),寫到當代中國蒙古族音樂時不管什麼國家一級演員國家二級作曲家一個都沒放過,這樣的正史難免遺漏太多傑出的民間藝人,更別説像杭蓋這樣的全球化時代的蒙古民族音樂“野種”。烏蘭傑書中強調胡樂與所謂中原正統音樂之間的互相影響,強調蒙古族民間音樂與宮廷音樂之間並無絕對界限,那麼一部蒙古音樂史若重新修訂會不會容得下杭蓋,以及杭蓋前樂手胡格吉樂圖新組的阿基耐這樣的樂隊?要知道很多蒙古族的主旋律歌手和流行歌手,他們的音樂和蒙古民族音樂的關係,有時候簡直是牛奶和馬的關係。

現在在國外最知名的中國樂隊恐怕是杭蓋。他們正在進行的世界巡演名副其實橫跨四大洲,他們的新專輯《遠行的人》被英國著名World Music雜誌《Songlines》評入年度十大,他們參加過幾乎所有重要的World Music音樂節,有時還會參加搖滾音樂節以及藝術節。國內很多樂迷對他們的印象還停留在小酒吧,在搖滾和民謠的夾縫中杭蓋的位置一直有些尷尬,然而如今他們的進步和走紅都太快了,這支七人大樂隊淋漓盡致地提供了通俗易懂的蒙古音樂元素,而又富於現場感染力和煽動力。或許最初他們還曾多少得益於“來自中國的蒙古音樂”這一意識形態的獵奇標簽,但現在則完全是以音樂實力説話了。

杭蓋在國內出過一張只達到小樣水準的唱片,在國外則出過兩張,首張專輯《介紹杭蓋》已出國內版,《遠行的人》也準備出國內版。假如説《介紹杭蓋》是蘸點鹽的清湯手抓羊肉,那麼《遠行的人》就有點烤全羊或全羊席的意思了。比較一下《烏仁都希》、《波如萊》、《酒歌》、《四季》四首歌在兩張專輯中完全不同的演繹就知道:杭蓋已從一支普通民謠樂隊轉變為一支成熟的融合蒙古音樂的World Music樂隊—儘管我不喜歡“世界音樂”這個提法,但為了説明其現代氣息也不得不沿用這個俗套,也許説杭蓋是一支蒙古風的Folk Rock樂隊—尤其在現場—可能更靠譜點。

以往杭蓋的平淡在於稍顯符號化和標簽化:馬頭琴、呼麥、陶布豎爾,蒙古音樂老三樣,歌也絕大部分是翻玩民歌,雖然很多時候也有吉他貝斯鼓,但淺嘗輒止。他們在保守純粹和大膽求變之間曾經兩難。圖瓦兩支優秀樂隊Huun Huur Tu和Yat-Hat多少提供了兩種不同的成功示範:Huun Huur Tu偏民謠,Yat-Hat則偏搖滾。杭蓋有段編制較小的時候,多少受到Huun Huur Tu的影響,但假如他們繼續再以呼麥和馬頭琴為主導,充其量只能是Huun Huur Tu的徒子徒孫,這個套路連Huun Huur Tu他們自己都不可能超越而到此為止了。好在杭蓋還是慢慢走出一條完全有別於這兩支圖瓦樂隊的路子,Huun Huur Tu是坐著演出,Yat-Hat是站著演出,而杭蓋有坐有站,動靜相宜,在傳統與現代、民謠與搖滾之間保持了平衡。

這一切也有賴於杭蓋所屬的荷蘭廠牌World Connection,有賴於製作人Ken Springfellow 和Jb Meijers,其中Ken Springfellow 曾是Rem的人馬,好的製作人確實能夠將樂隊提升一個檔次,Ken Springfellow 還帶來一個大牌:紐約吉他聖手Marc Ribot,他在《四季》中彈了一點曼陀鈴和吉他,在音樂上不算出彩,狠狠mark了一下,好歹在杭蓋專輯上按了一個大師的手印。

世界音樂的標準范兒

杭蓋如今在人聲和配器尤其在配器上極盡華彩。在主唱方面,伊立奇退居二線,唱得比以前少,馬頭琴和陶布豎爾的位置不再那麼突出,也絕不濫用呼麥,吉他貝斯鼓與老三樣勢均力敵,而這張專輯遠不止于這兩組新舊架構,配器豐富到有炫富之嫌,簡直是彈撥樂器十全大補:除了蒙古傳統的三弦和陶布豎爾,除了各種吉他,還有班卓、班卓鈴(宋雨哲彈),杭蓋似乎開張了一個小型蒙古傳統樂器博物館:蘇爾笛、高音四胡、蒙古箏(為了方便西方人,高音四胡被譯為四弦lute琴,蒙古箏被譯為zither琴)……就差把火不思和胡笳從成吉思汗陵墓偷出來了。

素描於是完全變成濃墨重彩。吉他貝斯鼓大大推動了現場氣氛,但吉他也謹防囂張搶戲,在杭蓋中馬頭琴和吉他構成兩極,一個是正面人物,一個是反派,但誰都不是男一號,器樂紛繁但民主平等、和平共處。蒙古音樂中快馬加鞭的活照例只歸馬頭琴來幹,但《希格希日》用吉他玩出快馬嘶鳴的效果,堪稱吉他和馬頭琴天作之合,《四季》中馬頭琴開路之後,剩下的全歸吉他縱隊前仆後繼地撒野,何止是逐草遷移搬家,簡直有點成吉思汗攻城略寨的意思了;説到配器的水乳交融,唱片一開頭《戈壁路》就不同凡響:蘇爾笛—吉他—陶布豎爾……奠定了整張專輯精緻華麗的基調。當然,這種精緻華麗有時難免有繁瑣之嫌,彈撥樂器的輪換近乎雜耍,甚至製作人還親自給好幾首歌加了鋼琴!有的地方器樂加得有些可有可無,好在製作人功力非凡,聽上去器樂繁雜但毫無擰麻花之感,條兒還挺順。

配器有些花哨但音質本身又異常乾淨,這正是歐美發燒級世界音樂的標準范兒,至少勝於馬木爾在Read World公司出的那張《Eagle》。馬木爾那張失敗主要在於該乾淨的時候太花哨—比如毫無必要地添加吉他添加採樣,該粗糲的時候又太小白臉—混音混得太乾淨,整個製作方式有悖于馬木爾音樂內斂深沉的特質,跟馬木爾自己製作的那張《iz 2007》大異其趣。而杭蓋這張《遠行的人》製作思路與樂隊的氣質是合拍的—一支本來就花團錦簇、載歌載舞、酒氣四溢的樂隊,即使製作花哨點也是合情合理的,並且他們不像馬木爾在錄完音後沒有任何製作主導權(唯一值得慶倖的是製作人手下留情沒給他加上俗濫的電音),杭蓋是在北京與製作人一起工作,有更多的溝通和主動權。

但反過來講,杭蓋的內在音樂性和馬木爾相比還有所欠缺。他們的原創作品在這張專輯裏有五首,其中舊作《杭蓋》仍然是他們最好的作品,而作為專輯同名曲的《遠行的人》反而有點撐不起來。杭蓋能夠將《酒歌》、《四季》、《托爾金山》這樣的招牌蒙古民歌重新演繹到他人難以企及的地步,還能寫出像《戈壁路》這樣民歌味兒十足的新歌,他們也通過這張唱片的錄製學會了天花亂墜的編曲配器,其現場演出則非常善於製造高潮效果越來越有音樂節大牌范兒,下一步,就是寫出自己的經典歌曲,而現在還太少。

杭蓋核心人物伊立奇最早玩過説唱金屬(T9樂隊),唱中文也唱英文,最終回歸自己的根,這很容易被民族音樂原教旨主義者説成浪子歸什麼的。但他們這一代樂手畢竟是在城市裏在西方搖滾影響下開始組樂隊做音樂的,他們也早就脫離了草原生活環境—比如伊立奇的職業是南航的飛機儀器修理師(儘管在杭蓋走紅後已不再上班)—因而杭蓋現在的融合風格才是順理成章的。杭蓋仍有一個固有的矛盾:他們成員從來都不是清一色的蒙古人(現有李旦和徐京晨兩名漢人,另一名舌頭樂隊老牌樂手吳俊德也曾長期在杭蓋),但是從服裝形象到音樂題材,杭蓋又一直恪守清一色的蒙古范兒,服裝事小,音樂事大,儘管不管是漢人還是外國人,都聽不懂也不太在乎他們唱什麼,但杭蓋能否創作一些真正超越民歌的真正直面現代生活的作品?

然而,要求杭蓋超越杭蓋,超越一個有著藍天、白雲、草原、河流、山和樹林的世界,超越那個陽光明媚但略顯單一的世界,這還是過於苛求了。

|