|

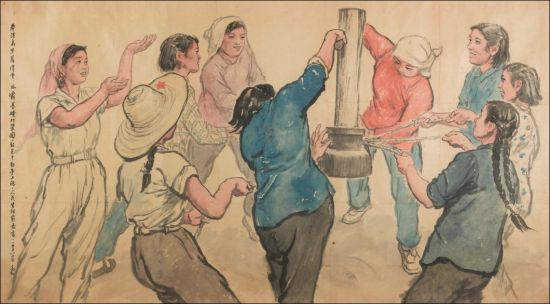

蔣兆和(1904—1986)九蘭打夯 紙本鏡心 1958年作 129×231.5 出版:《蔣兆和畫集》(下卷)P224—225,北京工藝美術出版社,2005年12月。 著錄:北京畫院編:二十世紀中國美術大家《盡寫蒼生——蔣兆和繪畫藝術》,P194,廣西美術出版社,2012年6月。 備註: 1、此作品直接得自作者家屬。 2、此作品為蔣兆和為紀念新中國水利工程“十三陵水庫”所繪“九蘭組”,以映當時熱火朝天的勞動壯景。

蔣兆和(1904—1986)九蘭打夯 紙本鏡心 1958年作 129×231.5 出版:《蔣兆和畫集》(下卷)P224—225,北京工藝美術出版社,2005年12月。 著錄:北京畫院編:二十世紀中國美術大家《盡寫蒼生——蔣兆和繪畫藝術》,P194,廣西美術出版社,2012年6月。 備註: 1、此作品直接得自作者家屬。 2、此作品為蔣兆和為紀念新中國水利工程“十三陵水庫”所繪“九蘭組”,以映當時熱火朝天的勞動壯景。

北京匡時2013春拍即將推出一件蔣兆和創作的、以“九蘭組”為原型的《九蘭打夯》。這件蔣兆和家屬提供的作品,以將近三十個平尺的巨大尺幅描繪出“九蘭”群體勞動的場面,無疑是一曲新時代女性建設者的頌歌。

1958年的十三陵水庫建設是新中國水利建設的一面旗幟。毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德等老一輩黨和國家領導人曾親自領導並參加,40萬勞動者在缺少機械的情況下,邊勘測、邊設計、邊施工,短短五個月工期,十三陵水庫全面落成,堪稱奇跡。在這支建設大軍中涌現的巾幗英雄“九蘭組”被譽為時代先鋒,道德楷模。

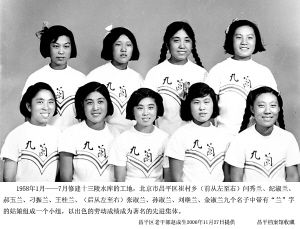

“九蘭組”合照

“九蘭組”合照

新中國水利建設的千軍楷模

這是一份獻給黨的生日禮物,在七一之前必須完工,又要避開汛期。在一月的開工典禮上,便打出了“和時間賽跑,與洪水爭先”的標語。起初八千人,帶著滿腔熱情、行李、糧食和炊具來到工地。但單憑人工擔土築壩,要趕在汛期前完成築壩任務仍是十分嚴竣的。因此,北京市委決定,發動全市工農商學兵參加義務勞動,共建十三陵水庫。

這支自願、無定額、無報酬的隊伍開創了群眾自發義務勞動的先河,涌現出大量的勞動模範、先進集體。昌平崔村公社的女社員們也不甘落後,挑選出了九位名字裏有“蘭”字的婦女組成“九蘭組”,閆秀蘭、張淑蘭、孫淑蘭、刁振蘭、劉繼蘭、金淑蘭、紀淑蘭、郝玉蘭、王桂蘭,她們年齡最大的22歲,最小的只有17歲。在勇士個個爭先,生龍活虎的建設大軍中,在堆砌如山的大壩面前,做出千軍楷模。

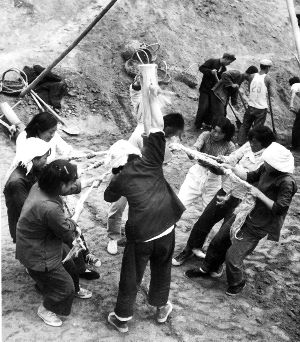

“九蘭組”挑筐、打夯不讓鬚眉,尤其打夯很有名。她們“嘿喲嘿喲”地唱著夯歌,鏗鏘有力,配合著打夯的節奏,歌詞即興而發。1958年三八婦女節,全國婦聯主席蔡暢給“九蘭組”這個勞模小分隊授了一面大紅旗。在工地廣播臺,“九蘭組”也是熱門名詞,作為榜樣為大家鼓勁加油。

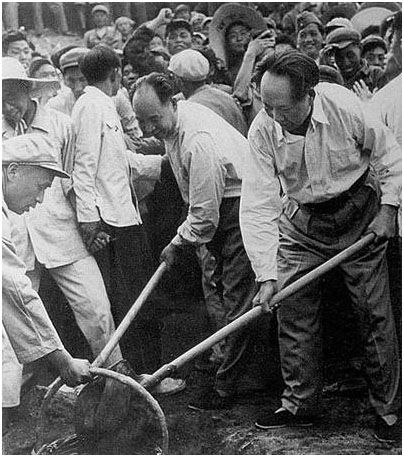

5月25日,毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德等及全體中央委員到十三陵水庫工地參加義務勞動。毛澤東欣然命筆“十三陵水庫”,之後全體中央委員以普通勞動者的身份,參加水庫大壩的勞動。毛澤東奮力揮鍬,把土裝進筐裏。劉少奇參加砸夯,周恩來拉車運土,朱德挑擔。留下珍貴的歷史鏡頭。毛澤東主席向勞動群眾説:應該向“九蘭組”學習,工地上多出一些“九蘭組”就好。

當時許多國際友人也來到十三陵水庫參觀訪問和參加義務勞動,一天,羅馬尼亞部長會議主席基伏o斯托伊卡來到水庫工地向“九蘭組”的每一個人贈送了和平鴿紀念章。後來,他又向彭真市長髮出邀請,希望“九蘭組”能訪問羅馬尼亞,鼓舞當地婦女參加義務勞動。水庫建好後,“九蘭組”在北京飯店培訓了半個月,學習如何跳舞吃飯,之後作為先進榜樣踏上羅馬尼亞的行程。經周恩來總理批准,“九蘭”姑娘們還應邀到蘇聯和蒙古進行了訪問。

毛澤東在十三陵水庫建設現場

毛澤東在十三陵水庫建設現場

藝術與生産勞動相結合

在水庫興建期間,中央及北京調動一切人力物力攔築大壩。1958年5月20日 ,文化戰線上同胞們也來到了十三陵工地。響應“為無産階級政治服務,與生産勞動相結合”的號召,蔣兆和、吳作人、劉開渠、葉淺予、李可染、李斛、冰心等40余人,參加了由文化部、中國文聯、北京市文化局、北京市文聯等單位共同組織的慰問團赴十三陵水庫工地,慰問工地的建設者。

冰心在《十三陵水庫工地散記》中描繪了這段經歷:這裡很像北京城裏的三合院,以一座朝南的席棚為主,兩旁是相向的五六頂帳篷,不同的是這裡沒有門墻,而且院子大至無邊!裏面住的有常駐的工作人員,有來來往往的文藝大隊的隊員:畫家,作家,作曲家,雕塑家,新聞記者……真是熱烘烘人來人往,成了工地上很特殊也很熱鬧的一個角落!住在這三合院裏的人們,就好像一窩鬧嗡嗡的、忙忙碌碌的蜜蜂。這時十三陵工地上真是“百花齊放”,盛開著數不盡説不完的美麗挺拔的奇花異卉,把這一群蜜蜂忙壞了也樂壞了!哪去找這麼一個集中的豐富的花園呵!

有的人,一早起戴上大草帽,脖子上搭著一塊手巾,帶著畫具,或是揣著筆電,匆匆地就出去了,也不知道他們都上哪,橫豎你隨便走去,在壩上、山頭上、河底、渠邊,處處都碰得著!有的人,幾天都不出去,在我們的“工作室”裏,專候著我們的貴賓和對象——工地上的勞模和英雄。他們是十八勇士,七姊妹,七戰友,九蘭組,五虎隊,單臂英雄……真是“談笑有英傑,往來無白旗”!

這些貴賓,一在涼亭外面出現,我們這些人立刻喜笑顏開地一擁而上,握手的握手、拉椅子的拉椅子、倒水的倒水……等他們剛一坐下,這些人就把他們圍得風雨不透,問的問、記的記、畫的畫、塑的塑、攝影的攝影……把這些小夥子,大姑娘,甚至於久經戰陣的老兵,飽經世事的老頭,也搞得應接不暇,靦腆不安。

1958年“九蘭”打夯實景

1958年“九蘭”打夯實景

新時代女性群像

蔣兆和的《九蘭打夯》描繪的就是“九蘭組”的姑娘們在水庫工地上協作打夯的勞動場面。在滿山滿川,旌旗飄揚,人來車往,川流不息,此起彼伏,夯聲鼎沸的水庫建設工地上,那日日夜夜的辛苦勞作,那山搖地動的勞動號子,那氣勢如洪的工作熱情,“九蘭組”代表了人民群眾“移山造海,眾志成誠”的萬丈豪情。

構圖中“九蘭”以夯錘為中心分列周圍,除左首一人指揮協調外,中間兩人俯首前側,控制落點,餘下的六人分作兩組,後仰帶夯。彼此之間形成的力場,使畫面顯得緊張而富於節奏。整體來看,九個人物的組合井然有序,開闔有度;從單個的人物來看,造型準確,生動自然。至於賴以造型的筆墨線條則奔放粗獷,磅薄大氣。

從對九個人物的巧妙安排上可以看出,作者是花費了相當大的精力的。無論是人物的服飾髮型,還是她們所呈現的移山填海的豪邁鬥志,無不具有鮮明的時代特色。“舉得高呀落得重,水壩基礎打鞏固。鼓足幹勁爭上游,人民生活窮變富。”聽到這激昂頓挫的打夯歌,我們仿佛看到了水庫工地上紅旗招展,熱火朝天的勞動壯景,讓人盪氣迴腸。

畫家在作品中熱情謳歌了勞動者所獨有的健康之美、力量之美與樸素之美。這支新中國水利建設的娘子軍,既代表了勞動人民,也代表了新時代女性的風貌,展現了團結的力量,鋼鐵的毅志和火紅的熱情。這種直接來源於現實生活的活潑潑的藝術創作,展現了蔣兆和紮實的人物畫功底以及根據時代背景,創作上的新領悟。

|