|

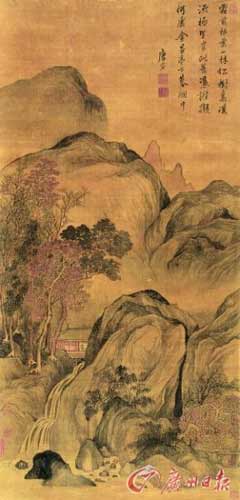

唐寅金昌暮煙圖

唐伯虎的倣品遠不及真品價值,舊倣價值主要看時代久不久,倣者是否高手?

“古代書畫太熱了,連後倣的也貴起來,徵集作品難上加難”。春拍方歇,拍賣市場又馬不停蹄地開始了秋拍拍品的徵集,近日,一名拍賣行的人士向記者訴苦,隨著古代書畫天價此起彼伏,古代名家作品的徵集難上加難,對於小拍賣行來説,只好把眼光盯上了“後倣”的作品了。

説起後倣,很多收藏者避之不及,唯恐自己誤入假貨陷阱。

然而,市場人士卻清楚地解釋了“後倣”、“舊倣”的關係,告訴收藏者們,倣得久、倣得好,一樣有價值,只是以買真跡的價格買倣或者買假,當然就貽笑大方了。

年份久遠水準高的舊倣也拍出天價

據雅昌藝術市場監測中心數據顯示,統計本季拍賣會中15件過億作品中,古代書畫共有7件作品入圍;此外,在2011年春中國藝術品拍賣高價TOP100 中,古代書畫佔據了28席,總成交額為26.94億元人民幣,佔今春中國書畫成交總額的10.47%。

從成交列表中可以發現,有兩件舊倣的作品也在天價之列,一件是唐寅的《倣李唐山水立軸》,成交價為17.25億元,另一件是王翚1705年作的《倣黃鶴山樵卷手卷》,成交價3277.5萬元。

“有的收藏者一聽到‘倣’字就色變,唯恐自己被當作冤大頭,買到贗品”,一名畫商説,這些新人沒搞清“後倣”和“舊倣”的關係,也不知道倣作自有其精粗優劣。比如上述拍出天價的兩件倣作,就是大名家的精品,自然價值不菲。銀通拍賣行總經理陳俊明解釋,後倣的概念比較廣,還包括了當代倣舊的部分,而舊倣是指至少上世紀初或之前倣前人的作品。

“如果是年份久遠的、藝術水準高的舊倣,也有一定的收藏價值”,廣州嘉德副總裁許習文舉例。比如北宋名作《白蓮社圖》,1000多年來一直被認定為北宋大畫家李公麟的真跡。然而近年通過學者考證才確認該畫卷並非李公麟所作,而是李公麟外甥張激的手筆。“儘管如此,這件作品的水準之高,依然足以令其被視為古代書畫中的國寶。”許習文説。

舊倣《清明上河圖》被定為二級文物

名震天下的名畫《富春山居圖》也曾被捲入“舊倣門”。乾隆年間,一幅《富春山居圖》被徵入宮,乾隆皇帝愛不釋手,但第二年,清宮卻又迎來另一件《富春山居圖》。實際上,前者“子明卷”是後人偽造;後者“無用師卷”才是黃公望的真跡,但乾隆皇帝卻認定前者為真,將真跡當贗品處理。直到近代學者翻案,才確認了“無用師卷”為真。

廣州市場上也曾出現類似的例子。據陳俊明回憶,廣州曾出現一件康熙時舊倣的《清明上河圖》,雖然其與原作有一定的差距,但藝術水準很高,最後被定級為二級文物。

據了解,書畫倣造在清代頗為常見,並形成多個地區的集中倣造現象,如揚州、廣州、北京、天津、河南、長沙等地,而且各有固定的模倣對象,比如揚州片的多倣吳門畫派的作品,而有的地區專門倣忠臣、忠烈,如不見流傳的岳飛作品。

舊倣水準再高價值也難及真跡

一般來説,即使倣品的藝術水準再高,其市場價格與名家真跡相比肯定還是有很大的差距。比如市場上流傳的唐伯虎拍品中多為倣品,即使舊倣的年代久遠,而且是高手所倣,但價值還是遠遠不能與唐伯虎的真跡相比。

不過,大名家倣古畫,卻往往能拍出高價,甚至成交價也有機會超過原畫家的真跡。比如多年前香港市場中曾出現一件署名為元四大家之一的古畫,行內人儘管心知肚明為張大千所倣,最終該件“倣作”竟拍出接近200萬元的高價。

一名收藏者告訴記者,收藏最怕的是你以真跡的價格買到倣作,甚至是粗劣的倣作:“倣畫的價格差距很大,水準高的可能接近真跡的價格,而差的往往僅值數百元。”

陳俊明建議,收藏者要對藝術家有透徹的研究。比如一名收藏者只看過藝術家50歲時的作品,就會將其作為標準來鑒定,輕易否定其30歲或80歲時的真跡。“一名畫家一生中不同年齡階段的作品各有面貌。一定要用科學的方法對待書畫,市場才能健康。”陳俊明如此説。

|