|

迷幻的色彩、無序的形狀,是網格?是細胞?多樣的可能或許正是它在訴説的故事 董鴻景

棱角分明、明朗清晰的三角外形,加之在內裏釋放的色彩的變化,給人很多想像、很多思考。 王遠作

交織的紛亂縱橫、暈開的點點墨跡、暗啞的色彩搭配,表達的是作者自由馳騁的思想和無可言説的意味 李妍

在藝術世界裏行走,有點徬徨,伴著孤獨,我們該到哪找尋與思想的真正相遇 董鴻景

延伸的禁令,用藝術的深邃眼光觀看,司空見慣的也可以變得很與眾不同董鴻景

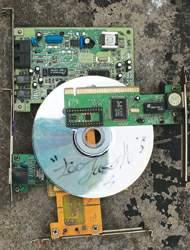

紛繁複雜又略顯破敗,光碟、電板、機械,搭建的究竟是怎樣的生活李季

當上海世博會正在如火如荼地展開時,“第四屆上海當代藝術博覽會國際當代藝術展”也即將亮相上海。借助於國際化的舞臺,當代藝術將面向全世界的觀眾做一次精彩的演出,在這個舞臺上,我們可以看到當代藝術走向生活、走近大眾。當代藝術,獨樹一幟地矗立在藝術領域,近期越來越備受矚目。當代藝術與普通大眾間的斷層再次成為一個不得不直面的重要命題。

“只可意會,不可言傳”?

近日,記者再次走訪了堪稱“上海當代藝術作品集散地”的莫幹山路50號——“M50藝術創意園區”,在當代藝術的回廊裏,且行且思。

在園區入口,記者遇到了一群剛結束參觀的中外遊客,他們抱著對當代藝術的興趣和希望對此有所了解的心態慕名而來。當被問到是否能理解當代藝術時,他們卻紛紛表示,很多作品都太抽象,有些很有藝術表現力,但感染力差一點;有些卻直接表達,看完後不是很理解。

面對具有顛覆性、批判性的當代藝術,在誇張的色彩、雜亂的線條和模糊的意向背後,究竟是怎樣的情感書寫和意義詮釋,成為普通大眾面對當代藝術品時最深的困惑。由此産生的距離感,帶來當代藝術在大眾生活中的缺席。難道當代藝術的意義就只能停留在藝術語言中,只能讓人們“意會”,而不能“言傳”麼?

“是什麼”和“可以是什麼”

就像于丹的解讀讓《論語》貼近了百姓一樣,讓藝術親近大眾、走向百姓的身邊,藝術批評家的“言傳”作用不可小覷,同時也任重道遠。

接受訪問的華東師範大學藝術學院王遠副教授説:“批評家這個稱謂在我的腦海裏是非常偉大的。他是思想家、藝術家與普通大眾的橋梁。”另外,王遠認為:藝術家們往往都有些口拙的,不太善於怎樣用語言來表達自己,而批評家要做的就是面對作品並解讀出其中的意味,然後將它傳達出去。溝通起兩種語境,傳遞藝術家作品中的思想,這便是藝術批評家。

誠然,作為觀賞者的觀眾、讀者,對批評家的言論也肯定會有不同的意見,他們完全有理由大膽質疑,然後擁有自己的結論和想法,如此這般,觀眾就已然走進了作品,走進了藝術。

由此,藝術批評家的重要作用或許並不在於告訴人們作品“是什麼”,而是還原出作品表現原本的多元狀態,告訴我們作品“可以是什麼”並引導大眾帶著更濃厚的興趣和更寬闊的視野走進當代藝術的殿堂。

我們期待著有更多優秀批評家出現,在當代藝術和普通大眾之間演繹流動的傳奇。 |