| 作者:傅申

引言

筆者在三十五年前的黃庭堅研究論文中,對有鄰館墨跡本〈砥柱銘卷〉的真偽不能遽斷而存疑,此疑一直延續到今年初,主要是沒有時間盡全力去解疑。

有疑而不解,風吹草動,莫不驚心,因此不論是對做學問或人生態度而言,是不健康的。因為「疑心生暗鬼」。

近期因〈砥柱銘卷〉易手之際,引起了眾多的關注,故而重溫舊題,較為細心地爬梳了此卷中的有關數據,以及參考手頭已有的學者意見,一再地反覆思考並自我辨正,得出了結論,如本文之標題所示,肯定此卷為山谷書風轉換期的真跡。

此卷的書法風格,雖與晚年的幾件基準作品略異,但從吾人理解,每位書家的發展過程而言,無不具有其歷史價值,正如同早期有人存疑的山穀草書〈廉頗藺相如傳〉至今已被公認為重要真跡,其草書成就雖不及〈諸上座〉及〈李白憶舊遊〉等,但無損於其價值,其實只要是黃庭堅這樣與東坡齊名的詩人,及書史上宋四大家的地位,其片言只字,皆屬可珍!更何況此卷長達824公分,從南宋初到清末的題跋長達621公分,其總長為1445公分,內容豐富,歷經南宋二大藏家王厚之及賈似道的收藏,雖非山谷存世作品之最,但較之蔡、蘇、米諸家作品,實屬罕見,較之曾鞏的短紙,更屬大巫!吾人能不珍重之耶?

宋 黃庭堅 砥柱銘 手卷 水墨紙本 估價待詢37.6cm×824cm

宋 黃庭堅 砥柱銘 手卷 水墨紙本 估價待詢37.6cm×824cm

研究緣起

一九六五年當筆者整理蘇東坡、黃庭堅及米芾三家的畫論文字成《宋代文人之書畫評鑒》之碩士論文之際,台北外雙溪的故宮博物院新館落成,有幸被薦與江兆申兄同入故宮書畫處,三年之間得親手展閱書畫名跡,其中有黃庭堅書跡多件,大字行、楷書中,自以〈松風閣詩卷〉最為公認的名跡,其次有〈寒山子龐居士詩卷〉,雖然乾隆皇帝晚年題此卷為:

「雙鉤既偽詩更誤,向謂上等實誤!」

但經筆者細觀原跡,絕無雙鉤跡象,且一片神行,比〈松風閣〉卷更生動自然!最後有林氏蘭千山館寄存故宮的〈發願文〉卷,相較之下,不論用筆和結字均大為遜色,墨色亦不及前二卷光彩發越,因而耽之心中疑不能決。

一九六八年有機會赴美國普林斯頓大學進修,兩年後,當地藏家在方聞教授的指導下,從香港購入張大千舊藏黃庭堅〈張大同卷〉(全名:〈為張大同書韓愈贈孟郊序後記〉)寄存于普林斯頓大學美術館中,筆者得不時入庫房中手自展卷觀賞研究。其前,黃庭堅的草書最長卷〈廉頗藺相如傳〉卷,已入距普城車程僅一小時余的紐約大收藏家顧洛阜(美籍猶太人John M. Crawford)收藏,也曾親手展卷研賞。亦在上海博物館的舊館觀賞了〈華嚴疏〉。由於以上的機緣,就選擇了以黃庭堅〈贈張大同卷〉為中心的黃庭堅書法作為筆者的博士論文。(原名:Huang T’ing-chien’s Calligraohy and His Scroll for Chang Ta-ting : A Masterpiece written in Exile. 中譯為:黃庭堅的書法及其貶謫時期的傑作〈張大同卷〉)並於一九七六年通過論文口試。

在研究期間曾專程赴日本私人藏家請觀了黃庭堅名跡:〈經伏波神祠詩卷〉、東京博物館的〈王長者、史詩老墓誌銘稿〉以及藤井有鄰館的〈砥柱銘卷〉。一九七七年又有幸因美國科學院邀請參加與中國交換訪問的學術交流,在北京的中國歷史博物館中,史樹青先生為我們展開了中國書史上的第一大字卷,長十米的擘窠大行楷:〈懶殘和尚歌后記語卷〉。雖然在每次展觀以上各別的卷子時,都有不能言傳的激動,但以這一卷的一行一字的渾重筆力最為驚心動魄,嘆為觀止!

有了以上的經驗,在研究過程及撰寫論文時,對今天的主題:〈砥柱銘卷〉的定位遇到難題,一再的來回推敲而不能決,最後在論文中,將其他各卷定位為黃庭堅的基準作,而將〈發願文〉及此〈砥柱銘〉兩卷定位為疑而不能下定語的「問題作品」。問題究竟在哪呢?當時的疑問有一是用筆,筆者當年的感覺是有鄰館墨跡本的〈砥柱銘〉(以後簡稱為〈有鄰館本〉),雖然全卷筆法和結字都與其他山谷各卷都有相通符合之處,而且一片神行,毫無一般假或偽倣書跡的遲疑、膽怯或誇張的神態,但是在用筆速度比其他行楷都要快速,出鋒尤為爽利迅疾,多縱而少擒,絕無代表性的戰顫波折,線質偏于扁薄,在筆法的比較上,雖然三點水及係字的偏旁,其特殊的結構和慣性都與標準品一致,而最明顯的不同是在捺筆的出鋒與造型都似利刃一般,而且時常在重按後提筆出鋒的形成有棱角的三角形,例如:天、之、合等字。另外是在:也、軌、荒、邑等字的末筆上拋鉤,也出現在橫筆末端,往往先重壓後上挑,有分段性的用筆,往往形成三角形。

這些特徵是在基準作品中少見的。

二是風格的早晚:從風格來看,〈有鄰館本〉是比較年青而有俊氣灑脫的氣象,卻與《山谷題跋》卷六中寫給楊明叔的〈題魏鄭公砥柱銘後〉本,末後的紀年為晚年的「建中靖國元年(1101)」有不相合之處。

因為將上述筆者所見諸原件,以及其後筆者續見原跡的北京故宮藏〈諸上座卷〉卷尾的行書跋,以及台北故宮蘇軾名跡〈寒食帖〉黃庭堅跋語等等,茲依年次先後列于下:

年份卷名現藏地

約1084年〈發願文〉蘭千山館寄存台北故宮

紀年1086年〈王長者墓誌稿〉東京國立博物館

約1086年(或約1092年)〈華嚴疏〉上海博物館

約1095年〈廉頗藺相如傳卷〉紐約大都會美術館

約1099年〈寒山子龐居士詩卷〉台北故宮

紀年1100年〈贈張大同卷〉

紀年1100年〈明瓚詩後跋卷〉中國歷史博物館

紀年1100年〈諸上座卷〉北京故宮

約1100年〈寒食帖跋〉台北故宮

紀年1101年〈經伏波神祠詩卷〉日本

紀年1101年〈山谷題跋本砥柱銘卷〉

紀年1102年〈松風閣詩卷〉台北故宮

紀年1104年〈范滂傳〉拓本

如果〈有鄰館本〉書寫于建中靖國元年(1101年),與〈經伏波神祠詩卷〉寫于同年,並列于〈寒山子龐居士詩卷〉及〈贈張大同卷〉等等的後面,其風格是格格不入的,是絕不符合風格發展的規律,因為它毫無山谷晚年凝重渾厚的用筆。故此疑惑其為真跡與否。

三是文具內容:兩兩對照〈山谷題跋本〉與〈有鄰館本〉雖大同而有小異,前者詳而後者略,茲以見其異同,而最大的不同是〈山谷題跋本〉有紀年:

以A本黑体字代表〈山谷題跋本〉,B本用標楷體代表〈有鄰館本〉:

A 余平生喜觀正觀政要,見魏鄭公之事太宗有愛君之仁,

B 魏 公 有愛君之仁

A 有責難之義,其智足以經世,其德足以服物,平生欣慕焉!

B 有責難之義,其智足以經世,其德足以服物,平生欣慕焉!

A 時為好學者書之,忘其文之工拙,所謂我但見其嫵媚

B 時為好學者書之,忘其文之工拙, 我但見其嫵媚

A 者也。吾友楊明叔之經術,能詩、喜屬文,為吏幹

B 者也。吾友楊明叔之經術,能詩、喜屬文, 吏幹

A 公家如己事,持身潔清,不以憂畦之面事上官,不以得

B 公家如己事,持身清潔,不以諛言以奉于上智,亦不以驕

A 上官之面陵其下,可告以魏鄭公之事業者也。故書此銘

B 慢以誑于下愚, 可告以 鄭公之事業者也。

A 遺之,置砥柱于座旁,亦自有味,劉禹錫雲:世道劇

B 或者謂:世道極

A 頹波,我心如砥柱。夫隨波上下若水中之鳬 ,既不可

B 頹 吾心如砥柱。夫世道交喪若水上之浮漚,既不可

A 以為人之師表,又不可以為人臣作則砥柱之文在旁,並

B 以為人 師表,又不可以為人臣之佐,則砥柱之文座傍,並

A 得兩師焉,雖然,持砥柱之節以事人,上官之所不悅

B 得兩師焉,雖然,持砥柱之節以奉身,上智之所喜悅

A 下官之所不附,明叔亦安能病此而改其節哉!

B 下愚之所畏懼,明叔亦安能病此而改 節哉!

A 建中靖國元年正月庚寅,係船王市,山谷老人燭下書,

B (空)

A 瀘洲史子山請镵諸石(右有石刻)

B (空)

從以上的對照本,讀者佷容易見出兩本之不同,筆者當年的感覺是:〈有鄰館本)可能是節錄(山谷題跋本),因為偽仿傚者由繁變簡易,而難於無中生有,因而對墨跡本增加了疑點。但是此本雖省略多句,但也有改句之處。這對於偽倣者而言卻是增加了難度,並且消除了末句的紀年及山谷老人款字,乃是因為當時收藏者,在山谷再度貶謫時為了保護此卷而割去的疑慮,(吾人可見甚多蘇軾及山谷的書跡為無款作品),也就是説此卷可能是無款或割款後的真跡。因此在當時從以上各方面來考慮,並沒有明確判定是真或偽的證據,無從遽斷,故而存疑,以待未來的繼續求證。

以上是筆者三十五年前的結論,在大陸近年的學者著作中找到兩位有相近的看法,一是2004年徐傳旭著的《黃庭堅�中國書法家全書》(河北敎育出版社)所附年表的1101年正月條,有:〈題魏鄭公砥柱銘後)(疑偽),又有黃君寄贈的大著《山谷書法鉤沉錄》在其附表(傳世黃庭堅書法)(作品簡表)中的第81號:紙本墨跡的(砥柱銘卷),將創作年月定於「靖國元年(1101年)正月」,知黃君兄當時將墨跡本與〈.山谷題跋本)認為是同一件作品,並與其他真跡並列;但在附表三〈偽托黃庭堅書法作品簡表)的52號,列有:

魏元成砥柱銘卷,海山仙館藏真續刻,有墨跡在日本,疑是臨本

黃君將日本(即〈有鄰館本〉)墨跡本「疑是臨本」,張君「疑偽」,兩位的看法都與筆者當年的觀點相同或類似。

而經過近兩月的密集研究,對三十多年來的疑問得出了解釋,其結論為山谷真跡,雖與中田勇次郎及水賚佑二先生相同,但並不同意二位套用〈山谷題跋本)的紀年,而將〈有鄰館本〉定為「建中靖國元年(1101年)」,筆者仍認為墨跡本是稍早的另一本。

這一新的結論,不但更正了筆者自己的舊説,也有別於上述張、黃二位在五、六年前的觀點。筆者目前對〈有鄰館本)的正面且肯定為真跡的結論,對並未懷疑過的讀者來説,或可譏為後知後覺,但不懷疑並不代表真懂得。而本文主要的目的,除了表達筆者自己的求真過程之外,也期待能説服過去的持疑者,如張、黃二位,借此機會共同來重新並更全面地來了解山谷書法的發展過程中的各種面貌,使吾人儘量減少誤判、誤鑒,更避免造成「寃案」、「寃獄」,這是作為史論或鑒定者的基本態度。

解疑

筆者認為要解除原先的疑點,一是要從重新認識山谷的筆法結字著手,二是如何解讀〈有鄰館本〉與〈山谷題跋本〉的關係,究竟是一是二?三是重新排比及認知〈有鄰館本〉的書寫年代:

1. 從筆法結字來看

筆者在三十五年前的筆法比較時,就採用剪字排比法,甚至更進一步用雙鉤個別筆法,如撇、捺、長橫及三點水、纟等的部首寫法(當時沒有電腦的幫助,純用手工剪貼鉤描),來尋找、排比各件代表作名跡之間的差異和慣性。

近日經筆者將〈有鄰館本〉逐字倣寫比觀各基準作品,極多的字或同一筆都能找到相似的寫法。甚至筆者認為最突出礙眼或可詬病的筆法如上述的「也」、「之」及其他捺筆等字,也可以在諸名作中找到神似的字例,舉例如下:

首紙上「也」、「荒」二字的上拋鉤,在〈寒食帖跋〉的末一字中,更為誇張,又如〈范滂傳〉的「也」字,上挑的一鉤極為銳利,可見這本是時有的用筆法,只是〈砥柱銘〉的「也」字重壓過度,其次在同卷中的許多字如:「軌」、「地」、「冠」、「紀」、「己」、「悅」等字,沒有這樣的病筆,都合乎其他的山谷作品。第42行的「山」字,起首時下筆重按向右突出的習慣使人不適,也非好字,也見於〈寒山子龐居士〉卷及〈苦筍帖〉中。

又〈砥柱銘〉中許多在橫畫連接豎畫的肩部,其折筆有棱角且單薄,不如其他作品圓厚,如下列諸字:「同」、「月」、「禹」、「司」、「詞」、「風」、「雨」、「為」、「門」、「驕」、「明」等,但在〈松風閣〉卷中,雖然比較渾厚,但也有方棱的折角出現,如:「閣」、「風」、「眼」、「眠」等字,〈寒山子龐居士卷〉中的直字,〈諸上座卷〉中的「事」、「盲」、「見」、「明」等字也有類似的折角。反觀〈砥柱銘〉卷中,也有不少折角並無此病的字。

當吾人對〈砥柱銘〉起疑,固然可以挑出個人覺得最礙眼或不滿意的筆畫或字跡來,並指出與其他書跡相比之下的特殊性而加以排斥;但不要忘了,在同時也要去尋找跟其他基準作品群的相似之處,最後再來衡量究竟是相異之處多,抑或相合之處多?這樣才能得到較為公允的結論。

又部首「纟」,其習慣將起首為兩筆作斷開兩條並行線來處理,筆斷而意連,是他中期形成延續到老年的習慣,如〈松風閣〉卷中的「纏」、「蠻」,〈經伏波神祠詩〉卷中的「經」、「蠻」、「溪」等等都有這種特有的寫法。〈砥柱銘〉卷中捺筆的末尾,如「天」、「之」、「合」、「巡」、「水」、「永」、「幹」等字,都較長而銳利,甚至在末尾重按之後,不是緩緩漸次的提筆,而是較快速甚至突然提筆,所以在出鋒之前會形成一個有棱角且內收的捺尾。這與他作品中常見較豐腴的捺尾似有差異,但是細尋公認為真跡的山谷作品,也有或多或少類似的筆法,在小行書作品中以〈致景道十七使君帖〉為例,捺比出鋒甚多,特別以「今」、「天」、「人」三字與〈砥柱銘〉相近。

在早期的大字作品,〈發願文〉中的「食」、「足」等字,以及在晚期名作〈明瓚詩後題卷〉榜書中的「衣」、「廖」、「令」、「之」各字,〈伏波神祠〉卷中的「波」、「人」、「敬」各字捺筆,雖較渾厚遲重,甚至最晚的名作〈范滂傳〉中,類似的長捺所在都有,如:「人」、「眾」、「之」、「及」、「會」、「故」、「合」、「客」、「舍」、「令」、「敬」等字;但是回過頭來,再看〈砥柱銘〉卷中,也有一些捺筆沒有那麼尖削的,如:「之」、「遠」、「夫」、「又」、「交」等字。

這樣相比下來,就知道〈砥柱銘〉所表現的是一個青壯時期的黃庭堅書風,上述各大字卷是由同一個人趨向老邁的書風,猶如每個人的相貌,在不同階段各有變化,但精神骨格仍有貫穿處,不可以皮相來論。而這種捺筆法,與他早年學顏、柳有關,不時在其一生中或隱或現。

現在來舉其他古人的例子:

上海博物館藏的趙孟俯〈杜甫秋興四首〉卷,對一般熟悉子昂成熟書風者,開卷即有疑問是否為其真跡,只有看到最後子昂重題之後才會釋疑,子昂題雲:

「此詩是吾四十年前所書,今人觀之,未必以為吾書也。」

若以同一人而相差四十年的照片並列,當然相去甚遠。趙氏另外一件藏于台北故宮的小楷〈禊帖源流〉,子昂在二十年後再見此卷時已「恍然如夢」,又説:

「余往時作小楷規模鐘元常、蕭子云,爾來自覺稍進,故見者者悉以為偽!不知年有不同,又乖合異也!」

這以上兩件趙孟俯的早年作品,如果不是有子昂自我鑒定的重題,在今天也必定成為聚訟的對象,且永無終了,即使有人提出種種證據,但根據個人的經驗以及長期觀察辯論的結果往往是:信者恒信,疑者常疑。只有要求自我,拋棄成見,重新來全盤認識一個人書風發展的種種,尤其像黃庭堅存世書跡雖不及其生前書寫的千百分之ㄧ,但總算是有跡可尋。

今天筆者有機會將三十五年來不能盡解而存疑的作品,重新排比並研讀文獻,終於肯定了這一件有鄰館本的〈砥柱銘〉墨跡卷乃是黃庭堅書風轉變期的真跡。

又部首「戈」,山谷往往省去第二筆末尾的鉤挑,而且將長筆末尾直接截斷,抽筆離紙,如「載」、「域」、「截」、「成」、「歲」、「踐」、「職」、「我」、「或」、「哉」等字,幾無例外。這一習慣性筆法往早期的〈發願文〉、〈華嚴疏〉到較晚的〈寒山子龐居士詩〉、〈贈張大同卷〉、〈明瓚詩後跋卷〉、〈經伏波神祠詩卷〉、〈寒食帖跋〉一直延續到〈松風閣卷〉及〈范滂傳〉全是一致的。

另有「為」字頂部從「爪」的寫法,也常見於山谷以上諸跡中,且結字大同小異,如果要挑剔第36行「為」字從「爪」的第一筆,似乎太嚴苛,不容其偶然失神或不順,那樣的挑法,即使〈蘭亭序〉或其他任何名跡中都可以挑出自以為較差的用筆和結字來。

此外,在筆法之外,筆者相信不少人注意到〈砥柱銘〉中有兩個「示」部的字:「祝」、「禮」,卻寫成了「衣」部,而多了一個點。這又從何解釋?二字不應從「衣」,多了一點就成了「錯字」,以黃庭堅的學問,不應出錯,從筆者極力搜索,至今還未發現相同的例子,倒是在唐代釋大雅所集王羲之書〈興福寺〉半截碑中的〈祉〉字,是從「衣」部,有兩點;又在元代書家楊維楨所寫的「祝」字也有兩點。楊維楨的「鐵崖體」,吾人尚可置啄,但王羲之既有此例,則山谷偶有此寫法,即使是真的寫錯了,我們就不能允許他偶然失神寫錯了嗎?

被我們尊敬的任何古人,就不能允許他們出錯嗎?我們要追究的不是錯不錯的問題,我們是要問這一篇字是不是黃庭堅寫的。反過來看這兩個字的問題:如果這一卷是出於山谷的學生或粉絲臨寫的,能臨到這麼形神並似,那末其根據的原跡也一定是從衣有兩點的,也就是説山谷的原跡本來就寫成如此。如果這是偽造的,難道偽造者是故意要留下這馬腳讓人來識破嗎?因此,吾人都不能因這兩字的「異寫」,作為否定此卷乃偽跡的鐵證,反而成了〈砥柱銘〉為真跡的有力輔證。

此卷的書寫,一片神行自然,並無遲疑猶豫的跼踀或窘態,但是大部分書家在書寫時對於偶然不能心手相應,或工具不稱時,會寫出不如己意的筆畫,而實時或過後加以補筆修改的情形,這是筆者三十五年前就為此製作一圖,明示補筆修改之處。

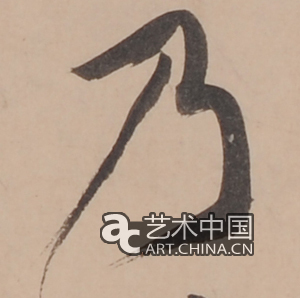

詳觀此卷,修改添筆之處實不明顯,其中要以第22行的「乃」字較為明顯。並且説:這是山谷運筆時手肘的慣性失控,這種失控,嚴格來説,每個人都會有,但對那一種筆法容易失控,則每個人必定不同。其實每個人的運筆習慣與肌肉、指腕、手肘的運作掌握都有關係,也是各人寫出不同筆法風格的先天性生理條件,就是因為如此,這就成了吾人筆跡鑒定的重要依據,也就是説,習慣性的相似失控和補筆,構成為同一書寫者的重要證據,因為倣寫或偽作者,不會有相同的失控或敗筆。

此卷的22行第二字「乃」字,其長撇末尾分叉,因而為人詬病為「描成燕尾,如此拙劣!」,顯然是第一筆(較短的)太過纖細,故另加較粗較長的一筆蓋于其上,但筆梢的運作不能一致,故造成分叉。如果將此缺點放大銓釋,成了拙劣的描筆,以為真跡中絕不可能發生。殊不知〈張大同卷〉、〈伏波神祠傳〉及〈范滂傳〉中都出現描筆,甚至在小行書中也有多處,如〈致立之承奉帖〉中的「乃」(第7行),描得更是離譜!同一行又描改了「若」字,但帖中其他的字皆流暢自然,因此這兩字的描補,絕不影響此帖的真偽,而且更是説明瞭此帖的隨機性和真實性。故而〈砥柱銘〉中「乃」字的描筆,反而幫助證明了這是黃庭堅的真跡!

以上是選擇性的為個人也為部份讀者觀眾(見原跡者)對某些筆法結字解疑,其實在比較的過程中,發現絕大部分的字都能與其他的山谷真跡是一貫的,只有老少時間上的差異,若從字距行間的習慣,也合乎其一生的風格,因此,個人三十五年前的存疑,至此撥雲見日,不知前述同樣存疑的張、黃兩位,在閱讀本文後,是否也已解疑?實企蹺以待!

宋明人的題跋與收藏

此卷題跋與收藏印之多與豐富,相較于傳世的多件黃庭堅名跡,甚難與之匹敵。今依時序略論其重要者如下:

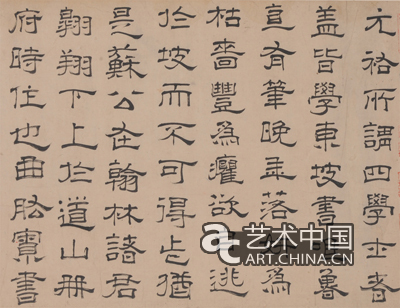

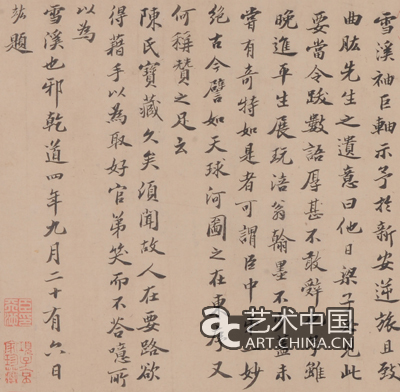

1. 曲肱寮(?-1168前卒)無紀年跋,論山谷書:「晚年落研為枯,嗇豐為癯」,並對此山谷書的年代作出這樣的結論:

此猶是蘇公在翰林,諸君翱翔下上于道山冊府時作也。

意思是指從書風來論,這是山谷在元佑年間,與東坡同時在朝時的作品。

對此跋的作者,「曲肱寮」至今尚無定論,明末張醜《真跡日錄》(卷四)著錄此卷時有考證:

按寮姓張氏,即山谷諸題雲:題宛陵張待舉曲肱亭記,見年譜元末甲子歲,時年四十矣!

查元末甲子當為1084年,山谷確是四十歲,可見二人交往甚早,若真是張待舉的題跋,其實當在北宋,自是可珍!然張待舉的是「曲肱亭」,不是「曲肱寮」。張醜説成是姓張名寮,但宋代查無張寮,依南宋周紫芝《太倉稊米集》卷六十六,有〈書張待舉詩集後〉中有句雲:「張公名賁,待舉字也,官至忠州司戶而死。」何人則是指明:張賁,字待舉,家有「曲肱亭」。至於「曲肱寮」在宋代有可能:樂洪,衡山人,自號曲肱先生,著有《周易卦氣圖》,從汪應辰遊。又有魏衍,彭城人,自號曲肱居士,名所居室曰:曲肱軒,不事舉業,見異書必手自鈔寫。從山谷弟子陳師道遊。觀二人生平,一從汪應辰遊,一從陳師道遊,很難遽斷究是何人,但是魏衍的居室既是「曲肱軒」,軒、聊稍異,或者是,又因為他與第二跋的汪應辰有交往,志此以待其他數據來證實。至於筆者定曲肱先生卒于前道四年(1168)之前,這是從本卷第四跋梁竑有:「曲肱先生之遺意」一語而來,和他是陳雪溪與梁竑的共同友人,故此跋仍當在南宋初,並去世未久。此跋的另外一個價值,是提供了少見的宋代隸書佳例,筆勢開闊。

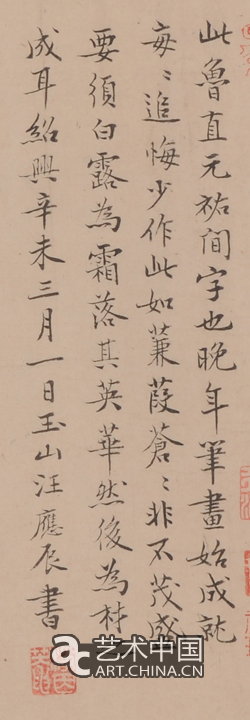

2. 第二跋是紀年紹興辛未(1151)的汪應辰(1119-1176)。他是信州玉山人,故署名「玉山汪應辰」;字聖錫,紹興五年(1135)進士第一,曾忤權相秦檜而外放,剛正方直,敢言不避,好賢樂善,學者稱玉山先生,著有《玉山集》、《石林燕語》等。由於他去黃山谷未遠,對其書風有深度的認識,並直言所感:

此魯直元佑間字也,晚年筆畫始成就,每每追悔少作。此如蒹葭蒼蒼,非不茂盛,要須白露為霜,落其英華,然後為材之成耳。

這是他以個人鍾愛的黃庭堅晚年大成時期的作品來評比此卷,所以略有微詞,正是表現了他正直敢言的個性,最重要的還是他肯定了此卷是黃魯直的真跡,是比較早年的作品,至於是否一定是元佑年間(1086-1093)的字,倒並不重要。不過,從這一句話,吾人可以肯定的是,此卷原無紀年,既不是紀有建中靖國元年(1101)的《山谷題跋》那一本,也不是因故將這1101年的晚年本的年款切除之後的本子,所以可以旁證這「有鄰館本」與「建中靖國元年本」是兩個不同的本子。

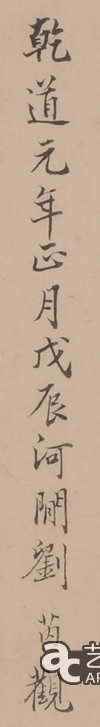

3. 劉芮(1108-1178)的觀款一行,紀年「幹道元年(1165)正月戊辰」。劉芮字子駒,號順寧,著有《順寧集》,為哲宗朝御史劉摯之曾孫,師胡安國,所造粹然。《式古堂書畫匯考》中紀有〈劉刑部和敬夫詩帖〉,紀年戊戌(1178),則是晚年絕筆了。

4. 梁竑為當時藏者陳雪溪跋,紀年幹道四年(1168)九月,雪溪陳氏不知何人,此跋款字只署「竑」一字,未識姓氏。但跋中有雲:「且致曲肱先生之遺意曰:他日梁子必見此,要當令跋…」故此處「梁子」即為跋者「竑」之姓氏。因而署款時不加姓氏。(按:《真跡日錄》作「杜竑」,容庚《叢帖目》作「汪竑」,請參考。)並由此跋知「曲肱寮」的卒年是在幹道四年(1168)之前。且知梁氏為曲肱先生賞識之晚輩,乃是因為梁氏「平生展玩涪翁翰墨不少!」是鑒識山谷書法的行家,而梁竑對此卷的評價與汪應辰頗為不同:

亦未嘗有奇特如是者,可謂臣中第一,絕妙古今,譬如天球河圖之在東序,又何稱讚之足雲!

5. 王厚之(1121-1204年)雖無題跋,但在此卷的騎縫收藏印中,鈐蓋了一方稀見的十六字小白文印:「臨川王厚之順伯復齋…金石刻 永寶」由於字小,印色不清,且有裁切,故難於識其全文。後又在「秋壑圖書」左下角發現王氏二印,其上為「臨川」王□之□□父印」,其下雖為十六字印的完整版,但仍有三不可識。此印在高士奇《江邨銷夏錄》卷二及《式左堂書畫匯考》二書中均僅識讀九字作:

臨川王厚之石刻永寶

經筆者辨識在三多識五字作:

臨川王厚之順伯復齋金石刻永寶

王厚之為南宋第一鑒賞家,字順伯,世本臨川人,左丞王安禮的四世孫,王安禮曾在元豐庚申(1080年)與黃慶基同閱〈神龍本蘭亭〉題有觀款,所以蘭亭版本的研究是其家學,淳熙戊戌(1178年)曾題〈定武本蘭亭〉,慶元丁巳(1197年)曾跋〈唐摹本蘭亭〉。王厚之祖王和父徙居諸暨,故于紹興二十六年(1156年)以越鄉薦為舉首,尋入太學。登幹道三年(1167年)進士第,好古博雅富藏先代彝器及金石刻,以博古知名於時,因藏有趙明誠《金石錄》故著有《復齋金石錄》三十卷,《考異》四卷,《考古印章》四卷,《漢晉印章圖譜》一卷。王氏的收藏,除了此卷之外,又有范仲淹〈與尹師魯二帖〉,元人柳貫跋語有雲:

「前帖銜縫有王厚之順伯陰文十六字印,知為順伯所藏…好古博物,為中興第一。」

查此范仲淹書二帖,亦見於高士奇《江邨銷夏錄》卷一,但此印只識出「臨川王厚之…」

趙孟俯〈蘭亭十三跋〉亦云:

「宋南渡時,士大夫精於鑒賞者,為王順伯,尤延之二公」

可見對王氏也傾服備至!

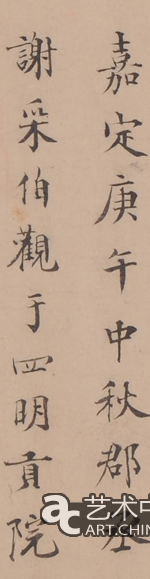

6. 謝採伯觀款,記有時地:「嘉定庚午中秋,郡丞謝採伯觀于四明貢院。」

楷書兩行,用筆挺俊,是必為知書者。查謝氏為書道史上有功之人,因為眾人熟知的南宋姜白石(夔)所著的《續書譜》一卷,在姜氏著後並未有刊本行世,是謝氏欣賞姜氏的書法筆力遒勁,波瀾老成在先,又得其所著《續書譜》一卷,覺得「議論精到,三讀三嘆,因為鋟木。」

謝採伯是臨海人,其父乃宰相謝深甫,他也是宋理宗皇后謝氏的伯叔輩。謝氏題跋另有跋東坡〈乞居常州奏狀〉,年款與此跋大致相同:「嘉定庚午中秋天臺謝採伯元若輸于四明貢院。」(《清河書畫舫》卷八。)他的著作有:《密齋筆記》,援據史傳,足以考鏡得失。

以上是六則南宋人題跋,雖然不是大家熟悉的書畫史上的大家,但都各有其重要性,皆是當時的佼佼者。

7. 大約在謝採伯嘉定庚午(1210年)題跋的四、五十年之後,此卷不知如何進入了南宋重要大藏家:權相賈似道(1213-1275年,號秋壑)之手,在此卷的末尾鈐有其著名的朱文收藏印「秋壑圖書」(約4.4公分見方),經過筆者再一次的調查,得知賈似道乃是收藏史上收集過最多黃庭堅書跡的藏家,因為除了本卷之外,尚有:

卷名現藏地

〈寒山子龐居士詩卷〉台北故宮

〈明瓚詩後跋卷〉中國歷史博物館

〈諸上座卷〉北京故宮

〈致景道十七使君帖〉台北故宮

〈廉頗藺相如傳卷〉紐約大都會美術館

〈松風閣詩卷〉台北故宮

一共為六長卷一冊頁(可能還有更多),由此可以證明至少賈似道(或其掌眼廖瑩中)的眼中,此卷〈砥柱銘〉的書法與上列各件都是出於黃庭堅之手的親筆真跡,這一個南宋人的證據,其力量與準確度遠勝於一般的觀款或僅收一、兩件的小收藏家,是無庸置疑的。

謹就宋代的題跋和收藏史而言,此卷的旁證數據之豐富已遠勝於其他所有的傳世黃庭堅書作。卷後雖然沒有元人題跋的蹤跡,但尚有十余則明、清人題跋,文字較長,提供若干史料。茲擇要簡述于後:

(1) 俞僴(字弘毅)的身分是「賜進士中順大夫知汀州致仕」,其楷書跋是為當時收藏者黃璂──黃庭堅的第十一世族孫所書,紀年為「天順元年(明代英宗年號,1457年)春正月」

(2) 黃洵(字叔允,號聵翁)也是山谷的族孫,是為黃公直(璂)題,未紀年。但前後二跋均在天順元年,故當在是年。

(3) 陳洙跋在天順改元(1457年)五月,自署「眷生」,似為黃璂之姻親。但此跋稱「黃君公直,視山谷則八世族祖」與俞僴跋中的「十一世」相差三世,既是姻親,似當以「八世」為正確。又此跋中一語:「汪、梁諸君子題志,猶周鼎在望。」可以輔證筆者考訂卷前幹道四年款書「竑」者,當是「梁竑」不誤。

(4) 何濱,亦是黃公直眷生。詩跋無紀年。

以下一紙(在十四、十五縫之間)的兩跋,其一之紀年早于前紙兩年,故知裝裱時誤接,當是項元汴之前的事,因筆者認為騎縫的編號乃出自項氏手筆。

(5) 張肅,自署「庚午(1450年)科鄉貢進士」,紀年「皇明景泰六年(1455年)春」,行書甚佳,論山谷書:「公筆法高古,夐然一家,信可貴也。」讀其釋意,其時已為黃璂珍藏。

(6) 鄭熜(字允然),浦陽人,亦為黃公直題,自雲其伯父醇翁先生亦善書,與宋仲珩齊名。

(7) 申屠環,會稽人,無紀年。

(8) 黃應宸,山谷族孫,黃璂為其高祖,長跋紀年「隆慶庚午(1570年)」並述及「嘉靖辛亥(1551年),家遭回祿,室宇貲蓄,焚蕩一空,而伯父棣獨出是卷于煨燼之中。」益可見吾人於今日猶能觀賞此卷,當更覺珍惜。

(9) 酈希范,自署「眷晚生」,當是黃應宸的姻親跋于同年同月,為此卷明代題跋中的最後一跋。

(10) 項元汴(1525-1590年),為中國書畫鑒藏史上的大家,得此卷後,項氏于卷前卷後及騎縫處鈐印六十余方。

在第十四紙後均為清代人題跋:

(1) 章貢金,觀于道光元年(1821年),並錄元週密所抄謝採伯之著作。

(2) 吳修,于道光壬年(1822年)觀于揚州,並錄入其《銘心絕品》一書中。

(3) 屠倬,觀于秦淮水閣。

(4) 羅天池,道光丙午年(1846年)在觀于葉氏耕霞溪館。(小行楷)跋中述及廣東番禺潘德畬(仕成)先借摹入石,再購得此卷。

(5) 上元人伍福(號詒堂)收藏,先在後隔水錄山谷書可息風浪故事一則,並在卷尾抄錄有關此卷的相關資料數則:

書畫舫真跡目錄 (隸書)

汪應辰 資料一則 (行書)

王厚之 數據數則,包括:洪容齋隨筆、陳思寶刻叢編、子昂蘭亭十三跋及柳貫題跋等。

綜觀〈砥柱銘〉卷諸跋,最早者距山谷下世不到半世紀,不但肯定了他們對此卷為黃庭堅書寫真跡的看法,也提供了對此卷為山谷早年書風的觀點,也增加了五件南宋人的書法作品,使吾人對南宋士大夫的書風有更全面的認識。故僅就此南宋五人的題跋而言,就是書史研究的重要資料。

更有甚者,在鑒藏史上的兩件南宋大家:中期的王厚之(1121-1204)和後期的賈似道(1213-1275)曾先後將此卷鑒定珍藏,更保證了此卷的真實性。因為他們二位的印章,一在山谷卷中的多處騎縫上,一在卷尾本紙上,這不像卷後寫在別紙上的題跋,有可能被狡猾者拆換的!而王厚之的十六字白文印,更屬稀有的存世實例;賈似道的「秋壑圖書」雖所見甚多,但是此卷在賈氏的寶庫中,此卷是與黃庭堅的其他的六件名跡同被肯定和珍藏的。

本來有了這樣的保證已經是足夠了,而後半段的明人題跋中,不僅補充了史料,更令人慶倖此卷曾經為山谷的八世孫及其族人題跋保存,凡經歷一百餘年(至少自1457到1570年)之久,最後又入明代最重要的鑒藏家項元汴之手。

|