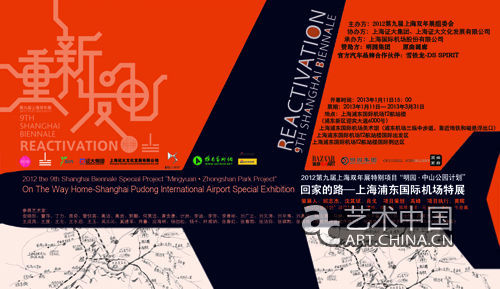

2012第九屆上海雙年展特別項目“明園·中山公園計劃”之《回家的路—上海浦東國際機場特展》將於2013年1月11日下午三點在上海浦東國際機場二號航廈的機場美術館,以及部分機場公共區域內正式開幕。作為“中山公園計劃”的重要展覽,本次展覽是由第九屆上海雙年展組委會主辦,上海證大集團、上海證大文化發展有限公司協辦,上海國際機場股份有限公司承辦,駐滬多國總領事館支援;第九屆上海雙年展總策展人邱志傑、策展人沈其斌、“中山公園計劃”特邀策展人肖戈(肖歌)三人聯合策劃,並邀請了四十多位有過海外學習、工作、生活經歷的活躍藝術家參展。

2012年10月1日,第九屆上海雙年展“重新發電”在嶄新的上海當代藝術博物館隆重開幕。這個數倍於此前的歷屆上海雙年展的文化事件,以精神能量的再生為核心,再一次鮮明地提出尋求當代藝術對於中國社會現實的建構能力,以及搭建當代藝術與大眾之間的橋梁的議題,引發了廣泛關注。除了主題展自身的擴大和轉型,本屆上海雙年展的更重要的改變是走出傳統意義上的美術館,尋找當代藝術激活都市空間的種種機緣,力求把雙年展滲透到上海城市母體之中,用藝術來回饋社會,激發社會空間的巨大能量,其中最顯著的兩個舉措是設置了“城市館計劃”和“中山公園計劃”。城市館計劃已經于10月初在南京路外灘等多處城市空間與主題展同期登場。而“中山公園計劃”正在各地陸續展開,把本屆上雙啟動的各項議題帶向深化,帶向美術館之外的中國社會現實的腹地。

這次“中山公園計劃”之《回家的路》特展的展出地點選擇在上海浦東國際機場,是基於這裡具有國內與國際,本土和全球交接點的屬性;也是基於上海浦東機場參與文化的自覺,以開放的公共空間作為連接文化、藝術、學術與公眾審美趣味之間的紐帶。展覽將以一種全新的詮釋方式來呈現海歸藝術家的群體現象,深入探討處於全球化資訊爆炸時代有關文化尋根的話題,並以此置於更寬廣的社會背景之下。可以説,本次展覽將是迄今為止中國當代藝術史上規模最大的一次海歸藝術家群展。

根據本屆雙年展的主題“溯源”、“復興”、“造化”和“共和”,“回家的路”作為此次海歸藝術家群展的主題,是基於以下的思考:藝術家出國學習,同時也是被“洗腦”—通過方法論、價值觀、歷史觀的植入,思想被改變、被豐富,不自覺中也被殖民。海歸藝術家們似乎面臨著失去自己的文化根基、文化衝突的危機。他們在心理上會感到糾結,矛盾,並不斷追問:我們的精神家園在哪兒?屬於自己的方向、可能性是什麼?回家的路在哪兒?繼續走出去?還是走回來?可又是回到哪去?中華民族擁有幾千年的文化積澱,但中國當代藝術在今天的不自信,是因為當代藝術與這幾千年的傳統文化之間還有一層窗戶紙沒有被捅破,這就需要我們來打通一條“回家的路”。

本次展覽在藝術家的選擇上趨於多元化、開放性;藝術家的年齡跨度從50後至80後,他們曾留學、旅居的國家包括法國、美國、德國、英國、澳大利亞、加拿大、日本、以色列等。他們是:安曉彤、曹萍、丁力、房奇、管懷賓、高潔、高岩、郭顥、何昊遠、黃含康、計洲、李迪、李芳、李青彬、劉廣雲、劉文濤、劉辛夷、劉真辰、林玉燕、馬翀、彭小佳、沙子鑒、沈少民、沈怡、孫寅傑、陶軼、王成良、王度、王戈、王水泊、王玉、吳沁沁、奚建軍、肖魯、應海明、楊勁松、楊千、葉甫納、張春紅、張春勃、張潔白、張騏凱、張戰地;另外還特別邀請了定居上海的德國藝術家柯羅夫(Rolf A. Kluenter)以一位“旁觀者”的眼光來參與這次文化溯源的討論與展示。參展作品類型包含了從傳統的布面油畫、到互動裝置、影像、現場行為表演在內的各種媒介,較為全面地展現了當下海歸藝術家的創作與思考。這些藝術家在親歷了東西方文化差異的不同時期、不同地域之後,對於“全球化”、“多元”的闡釋,或許有著更為直接與真切的體驗。

浦東國際機場既是一個國際出發與回歸的物理空間,也是精神上出發與回歸的心理空間;同時,國際機場是連接本土與國際的節點,而這也正是中國藝術一個多世紀以來的重大命題在上海雙年展這個多元文化聚集的平臺上,在浦東國際機場這個特殊的場景裏,將這些具有雙重或多重的文化、藝術背景,曾一度游離于中國本土之外的藝術家們的作品集中展示具有深遠的意義;也必然會引發機場過客和所有參觀者的強大共鳴。