中國及澳大利亞雙方相關領導及嘉賓剪綵

2012年11月13日下午,由中國美術館和澳大利亞攝影中心以及新南威爾士大學藝術學院聯合舉辦“移動中的變化——澳大利亞當代影像展”在中國美術館開幕,這是中澳建交40週年的重要藝術項目,也是中澳藝術交流的新成果。

雖然身處南太平洋地區,但澳大利亞在文化上與北半球卻更加相通。中澳建交40年來,兩國的經濟貿易與文化交流更加緊密,澳大利亞的文化的多元性和當代文化的發展日益被中國公眾所了解。在藝術和文化方面,原住民的藝術貢獻毋庸置疑。土著和托雷斯海峽島民的藝術成為澳大利亞當代藝術的重要代表,在過去二十年裏,成為澳大利亞藝術的象徵,在全球舞臺上引人注目。

中國美術館研究與策劃部主任張晴開幕式上致辭

作為一種新的藝術形式,攝影和錄影在20世紀獲得了迅速的發展,成為視覺文化的重要表徵。進入21世紀,借助數字技術和全球網路的發展,影像藝術不斷擴展著自己的邊界與內涵,成為記錄和反映社會文化的重要方式,尤其是廣泛地滲透在社會生活的方方面面,使人們進入“影像生存”的時代,也彰顯出影像藝術新的社會學意義。澳大利亞的影像藝術是澳大利亞當代藝術的重要代表,“移動中的變化——澳大利亞當代影像展”展出了澳大利亞具有代表性的影像作品107件,反映藝術家尤其是土著身份的藝術家對於社會現實的感受,對於他們生活狀態和精神世界的關注和對於文化問題,特別是澳大利亞土著文化與澳大利亞本土其他文化在全球化時代關係的思考,展覽在總體上凸顯了澳大利亞當代藝術的文化特徵。展覽中很多作品也包括對影像技術媒介的探索,其中的表現手段非常豐富。比如,由藝術家沃裏森·桑頓創作的3D影片作品,正是運用了高科技的影像手段,將作品置身於虛擬的3D環境中,帶給觀眾前所未有的感官體驗。值得一提的是,參與“移動中的變化”的藝術家們拒絕了常見的土著和托雷斯島民藝術的視覺傳統,沒有將原住民和非原住民文化分開歸類,而是利用影像作品充分講述了澳大利亞人特別是土著人的共性特徵,將表達原住民創作思維的藝術了置入了全球化的語境之中,併為中國觀眾與澳大利亞藝術文化之間架起了溝通的橋梁。

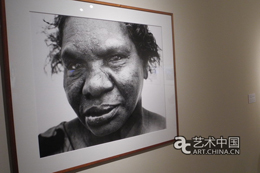

肖像:格拉迪斯

在“移動中的變化”展覽中,還展出了記錄高夫 惠特拉姆1971年和1973年訪華之行的照片。高夫惠特拉姆40年前訪問中國,促進了中澳兩國的文化藝術交流,他當年訪華之際恰逢澳大利亞藝術委員會及原住民事務部建立之年,這從歷史時間角度呼應了“移動中的變化”的展覽主題。“移動中的變化”展覽的成功舉辦,使得這些40年前的照片公之於眾,通過圖像的方式講述著歷史的故事,展現了兩國的傳統友誼,也構建了一個積極合作的未來願景。

展覽的中國之行,促進了兩國藝術家在這個領域的交流,有利於讓公眾認識和理解澳大利亞當代藝術的多元性。據悉,展覽將持續1個月的時間,展至12月13日結束。

觀眾觀看攝影作品