上周在紐約一個冷到要穿毛衣的陰天裏,藝術家杉本博司在他的秘密和氏茶室裏舉辦了一個小型茶會。這間去年在他的工作室樓上建起來的茶室隱藏在切爾西區一座不起眼的白色建築頂層,要乘坐一個手動控制的電梯上去,穿過迷宮一般的走廊——來訪的人就算有準確的地址,可能都不大有信心能找到。

考慮到這個具體的場合,沒有太陽帶來的可不只是沉悶的聚會氣氛而已:杉本的作品是跟陽光有直接關係的。2006年2月在華盛頓的赫施霍恩博物館首次舉辦的那場震撼人心的生涯回顧展「影子的顏色」上,杉本使用了寶麗來照片來記錄黎明時分的陽光透過方尖棱鏡設備發生色散後,相鄰顏色的交界線。沒有太陽,就沒有藝術。

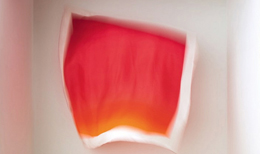

現在,這些抓拍下來的彩虹碎片被變成了愛馬仕的披肩。公司創意總監 Pierre-Alexis Dumas 任命山本為愛馬仕的第三任「方巾藝術家」,這是這家歷史悠久的時尚品牌和視覺藝術家的合作項目。

在接到慶祝披肩上市的茶會的邀請函後,本文作者坐上了老舊的切爾西風格的電梯上了11樓。電梯停得很猛。轉過幾個彎,我看到了一個穿著白色宴會外套的人。

「你好,先生,」他説。「想喝點什麼茶嗎?」

樂意之極。但是這不是杉本的茶室,而是工作室,茶會的熱鬧景象也絲毫看不到。那茶會到底在哪?兩個人體模特的脖子上纏著美麗的愛馬仕披肩。除此之外工作室幾乎是空蕩蕩的,墻壁上用鉛筆畫著些正弦、余弦等式,還有其他幾何公式。這個想想是有道理的:披肩上的弧線和褶皺是拋物線形。絲綢初次摸上去仿佛會從指尖溜走的水銀。

「你看到披肩了吧?」杉本説。

藝術家出現在我面前,鞠了一個躬。他穿著有厚厚的黑紐扣的米色襯衣,看上去很舒適的褲子。

「我們到茶室去。」

樓梯的旁邊有一個放著光溜溜的灰色石頭的小噴泉,右邊是一個木頭做的斜頂房間,屋頂有個巨大的窗戶。曼哈頓的南端,第26大街到華爾街,此刻正在烏雲的壟罩下。

「我租下這個地方是當倉庫用的,」杉本説。「但是看到這裡的景色我就説,『還是做一個茶室吧!』」

即便是這麼糟糕的天氣,景色還是不錯。

「這是一個現代茶室,」他接著説,服務生開始上飲品和壽司拼盤(茶會是由 Nobu 餐廳供應膳食的)。

「來的人不用脫鞋,」他大大咧咧地坐在凳子上,完全無視雙腿交叉的傳統。「你可以這麼坐。」

愛馬仕商業絲織品總監 Victor Borges 就坐在他對面。

「我們認識很多年了,」杉本指指 Borges 説。「披肩這個計劃是他們找到我,當時我已經開始做這個系列。我一共有200張,我們選了20張。很不錯的一組,我們要把有代表性的挑出來,不過選擇起來不容易。可能這個是黃色的,那個是另一種黃。」

披肩總共會生産140條——20個設計,每個印製7條——但是製作的過程耗費了兩年時間。愛馬仕為這個計劃專門做了一種噴墨印表機,可以把照片的色彩精確地印到絲綢上。一條絲巾需要連續三周不停歇地上色。

「這是流程的一部分,」Borges 無奈地説。“我們知道如何開始,我們不知道什麼時候可以結束。”

「影子的顏色」的原片在拍攝時也是一樣的磨人。他在東京的工作室裏每天早上五點半起來拍攝,供拍攝的時間很短,就在初升的太陽照射到棱鏡的理想位置的那一刻。他就這樣拍攝了10天。色彩透過棱鏡後分散,照射在白墻的某一點上,隨著太陽的上升而變化。杉本會用他的寶麗來相機去拍攝這個彩虹的某些局部。

他把這比作在野外打獵的遊戲。

「這是一個可以隨意移動的相機,所以我可以改變位置,」他説。「有時候我只在這裡的一個角。光是不斷在移動的,因為太陽在上升。這就像是在瞄準一隻動物,只不過我瞄得是移動的色彩。」

這種對光和色彩的處理,靈感來自牛頓——藝術家提到了牛頓在1704年發表的科學巨著《光學》。牛頓可以説在規則和原理上是統一的,使這些彩色的作品顯得更像是他的作品集中的一個門類。但是翻開展覽提供的精美翻頁動畫書,我們可以清晰地看到運動——色彩的移動,混合——才是藝術家注入的原創性所在。這本大開本、硬封面的動畫書看上去更像精裝畫冊,但一旦翻動起來,色彩會像波浪般舞動起來。

可能這就是為什麼這個計劃適合變成輕飄飄的紗巾。杉本自稱對時尚淺嘗輒止,但他明白這中間的轉換。

「這是我第一次跟時尚領域合作,」他説。「這不是畫——你是可以把它挂墻上,但是你也可以穿戴它。人們可以根據自己的品味來選擇——披肩有四隻角,你可以自行決定該如何戴它。」

披肩的確會挂在墻上——就像藝術品,巴塞爾的文化博物館將在6月12日到21日期間展出它們。(展覽期間正值巴塞爾藝博會。)

披肩挂在畫廊裏當然是漂亮的,但杉本説能夠設計一些可以穿戴著出門的東西,圍在一個人的脖子上,這個人可以在巴塞爾、切爾西,或是任何什麼地方。這是有意思的,讓人感到自在。

「我能想像哪天在街上看到一位美麗的姑娘戴著這條絲巾」他説。

他此刻正站在那個巨大的方形紗巾前,它的色彩從紅色漸變到橙色,讓陰天的陰霾都顯得有生氣起來。

「這是條漂亮的披肩。」