張伯駒攝于二十世紀三十年代的肖像

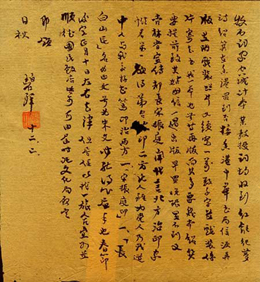

張伯駒致張牧石手札

2011年,有幸得到張伯駒上世紀70代末致張牧石手札一通。

手札論及《紅毹紀夢詩》,論及楊紹箕,論及當年吉林宣傳部長宋振庭,尤其論及北方治印家張牧石。關於張牧石,張伯駒女婿樓宇棟在編著的《張伯駒詞集》再記中寫到:“先岳夫晚歲與詞友之間來往比較頻繁的,首推津門張牧石先生”。2005年,張牧石還寫了《張伯駒先生在天津》等文章,的確張伯駒晚年可以説與張牧石之間的唱酬最深。

手扎全文如下:

牧石詞家:空城計本,某教授詞均收到。《紅毹紀夢詩》紹箕在香港買到否?接香港中華書局信,須再版,並附戲裝照片。又續寫一萬數千字並戲裝係片寄去。書我一本也無,等再版向其多要幾本。紹箕要提前致其姑母信,一遇出版,早買,晚恐買不到。又,吉林省宣傳部長宋振庭聞我言,北方治印家惟君第一。欲得弟臺治印二方。此人雅為黨人,乃我道中人,與我交好甚篤。治印二方:一、“宋振庭印”;一、“長白山氏”。名為白文,號為朱文。必然得心應手也。春節後定正月十日左右去津,但居住以找一旅舍,宜如順德國民飯店皆可,可由屆時托文化局預定。

既頌,日祺。

碧拜 十二、二。

此手札,雖近270字,但所涉內容之豐富是不多見的。

手札中提及“牧石詞家”,乃指津門雅士、詩人、書法篆刻家、金石書畫鑒定家張牧石(1928-2011年)。他與張伯駒的友情始於建國初期,1950年初秋,張伯駒在北京主持成立了庚寅詞社,與天津的夢碧詞社開展了許多雅集活動。牡丹花開時,夢碧詞社同仁受邀赴京賞花,海棠花開時,庚寅詞社同仁受邀來津觀賞。張伯駒去津大都住張牧石家,因張伯駒先生在京劇界威望甚高,故在津京劇名家如厲慧良等多來求教,除了談藝之外,也多求其書畫留念,而所用印章多出自張牧石之手。張伯駒對張牧石的金石技藝是格外的青睞,晚年常用印章也多出自於張牧石之手,並以為天津的張牧石與上海的陳巨來是中國時下篆刻界的“南陳北張”。事實上張牧石小張伯駒30歲,但張伯駒認為張牧石天資穎慧,不僅對金石技藝有體會,而且對詞也苦心鑽研,故頗為器重。把其稱為“牧石詞家”,並推介章士釗、龍榆生、夏承燾、俞平伯、葉恭綽、唐圭璋等人與張牧石定交而常互為唱酬。而張牧石更因拜識張老的博見廣聞,故以師事之也。

1978年春,張伯駒又一次到天津觀海棠時,正趕上張牧石51歲生日,張伯駒即興口占一闋《卜算子》並書贈張牧石:“節到海棠天,有客迎三徑。酒淺能教意更深,樂事添清興。恰是半開時,向晚風初是。春色無邊去又來,人與花同命。”又序文:“戊午暮春初八日,李氏園看海棠正半開,值牧石詞家五十晉一壽,可謂花與人並勝。因賦此闋為祝即乞正拍。”可見張伯駒與張牧石的厚交之情。

張牧石去世的前一年曾應弟子所請陸陸續續在雅致的十竹齋浮水印花箋上寫20頁內容涉及詩詞、京劇、書畫篆刻、交往等多方面的《張伯駒先生軼事》,所敘軼事皆親眼所見,親身經歷,其中有一則:“惟先生(張伯駒)有一怪癖,他説,‘貓要養雄,不養雌性。人要喜女孩,最討厭男孩。’認為男孩多不與父母親善,女孩最懂孝道。此其對人與貓之怪見。”從中可以看出張伯駒獨特的見解。據了解《張伯駒先生軼事》已為“三惜堂”收藏,成為研究張伯駒先生傳奇一生難得的第一手資料和張牧石先生晚年的書法精品。

手札中提及“紹箕”,乃楊紹箕。其祖父楊增新民國初曾統治新疆達十七年之久,曾與張伯駒過繼父親張鎮芳于1913年5月底,在北京宣佈成立“進步黨”的大會上,一起選為名譽理事。楊、張交好,也奠定了楊紹箕跟從張伯駒學詩詞的人文與社會基礎。之後經1945年畢業于輔仁大學國文係,1948年隨丈夫遷居台灣並任台灣大學教授,上世紀60年代起應邀擔任美國多所大學客座教授的姑母葉嘉瑩幫助去了香港(葉嘉瑩是當時為數不多的用英語講授中國古典詩詞的中國學者之一,對中國古典詩詞研究和中國文化在西方的傳播做出了重要貢獻)。

手札中提及“此人雅為黨人,乃我道中人,與我交好甚篤”是指“雅為黨人”的宋振庭在陳毅的指示下,于1961年初春對劃為“右派”的張伯駒發出邀請到吉林工作的電報。十幾天后,署名中國吉林省委宣傳部宋振庭的又發來電報,再次力邀張伯駒到吉林工作。張伯駒回了電報。沒過幾天宋振庭又來了電報:“電悉,盼速來吉。”在長春宋振庭對張伯駒説:“省裏決定由你擔任省博物館第一副館長,省裏沒什麼人手,就不設館長了。”這讓張伯駒分外感動並以為是“乃我道中人,與我交好甚篤”。張伯駒曾説,共産黨裏他有兩個朋友,一個是陳毅,另一個是宋振庭。宋振庭一直對張伯駒執弟子禮,兩人情意甚篤,直至1982年張伯駒去世。

此手札書法之精是不多見的。張伯駒對書法研究頗深,入門直取書史之祖鐘繇,尤對其《賀剋捷表》的古樸、嚴謹、縝密、典雅和字體大小相間的自然風格以及章草性質的結盡法度心得深刻。梁武帝蕭衍撰寫的《觀鐘繇書法十二意》,稱讚其書法“巧趣精細,殆同機神”。鐘繇之後,許多書法家如王羲之父子等競相學習鐘體。為此,張伯駒也曾用心摹書王羲之的《十七帖》,以循正道。除此之外,張伯駒還對蔡襄書法精品《自書詩冊》中的晉唐法度和用筆圓潤婉美、端重飄逸、揮灑自如“平平無奇中而獨見天姿高積學深”用力最多,體會極深,並認為“觀此冊始知忠惠為師右軍而化之,余乃師古而不化者也。遂日摩挲玩味,蓋取其貌必先取其神,不求其似而便有似處;取其貌不取其神,求其似而終不能似。余近日書法稍有進益,乃得力於忠惠此冊”。這對張伯駒晚年融真、草、隸、篆于一爐,創造了那種落筆時露鋒、收筆時藏鋒,不溫不火、不激不勵,起承轉合無一敗筆的如春蠶吐絲般的飄逸奇特的書風,有著極重要的意義。

許多日前,夜深人靜閒坐在書房細細研讀此手札時,忽想起了菊壇前輩四大鬚生之首余叔岩與張伯駒來著。

清末民初,菊壇大家譚鑫培為慈禧所寵,每至內府演戲甚為熱鬧。那拉氏死後,譚亦為總統府所邀傳演,但時過境遷,演出待遇遠不及那拉氏時。每遇此,身為余三勝之孫余叔岩(時為府內尉),總于演出前請譚至外務部庶務司王司長處,款之。譚甚為感激。一日,王司長請譚收余叔岩為弟子,向不收弟子的譚鑫培念盛款之情,破例收下余叔岩。可譚鑫培“藝不出門”的思想很重,除授《失街亨》中的王平、《太平橋》中的史敬思兩齣外,其他不主動傳戲于余,余叔岩所能譚戲者皆為偷學。民國大公子張伯駒説:自己三十一歲從余叔岩學戲,每夜輒至,待賓客散盡,子夜始説戲,常三更歸家。如此十年,已從余叔岩處學了近五十齣戲,可見余叔岩從譚鑫培處偷學了多少戲。不僅如此,余叔岩無論配角、龍套,均認真對待,如向梨園中首屈一指的錢寶森學身段把子(楊小樓、梅蘭芳等的身段把子均蒙其指點),不解之處皆不恥下問。最有意思的是余叔岩嗓子倒嗆之後,十分注意從傳統文化中的言韻上尋找出路,建樹自己的特色。他師從清末老翰林魏鐵珊,加之多與錢金福、鮑吉祥、王長林、程繼先(程長庚之孫,時為小生泰斗)友善且合作默契。並同翰林出身的琴師高手陳彥衡、李佩卿、朱家奎、王瑞芝,鼓師杭子和合作得很好,他們的“托腔保調”使之“嚴絲合縫”。時人讚曰:(余叔岩)“雲遮曰”,而極富神韻。張伯駒謂之“金樽對檀板”的珠聯璧合韻,故嗓音另辟蹊徑。張伯駒對余叔岩的晚年也是很關心的,有一年紫禁城裏要出賣一批舊地毯,到處兜售沒人要,後拿到在鹽業銀行任職的張伯駒處,他買了下來,別人不理解。因為張伯駒看出了地毯織物中夾有金絲,於是替因病久不登臺,生活不寬裕的余叔岩買了下來,並請人把其中的金絲抽出來,結果僅金絲就賣了3萬銀元,加上再賣地毯,共賺了6萬銀元。對此,不曉得余叔岩當時的感想是什麼?

張伯駒據己經歷,寫了著名的《紅毹紀夢詩》一書,也就是手札中提及的香港中華書局“須再版”的《紅毹紀夢詩》。關於此書,香港中華書局1978年6月出版時編輯部有如下説明:“張伯駒先生晚年因回憶自七歲以來,所觀亂彈崑曲、其他地方戲,以及他所演的昆亂,並戲曲的佚聞故事,寫成七絕句一百七十七首,更補注,名《紅毹記夢詩注》,其後更作補遺,計二十二首,附於篇末,一併送交我局出版。這部《詩注》對於研究中國近現代戲曲史者不無裨助,故予出版,以供讀者參考。”其實,在《紅毹記夢詩注》正式出版前,應該有不是正式出版物的《紅毹記夢詩》。張伯駒在“須再版”的《紅毹紀夢詩》上用毛筆批改批註地“又續寫一萬數千字”,成為初版的《紅毹記夢詩注》。詩之註釋更詳細地記錄自己看戲、學戲、演戲、論戲和余叔岩、楊小樓、梅蘭芳等人的珍貴資料兼及社會風貌。吳祖光先生稱“詩既明白曉暢,文亦清新可讀”。可見此手札的文化內涵和意義。

根據手札所涉及的《紅毹紀夢詩》“須再版”等內容和香港中華書局1978年6月的出版記錄,此手札當為1977年12月2日所寫。

對於張伯駒,周汝昌先生感嘆到:我所平生見到的文化高人很多,但這樣的人卻也少少的。劉海粟先生更是動情地説:“他(張伯駒)是當代文化高原上的一座峻峰。從他那廣袤的心胸涌出四條河流,那便是書畫鑒藏、詩詞、戲曲和書法。四種姊妹藝術互相溝通,又各具性格,堪稱京華老名士,藝苑真學人。”