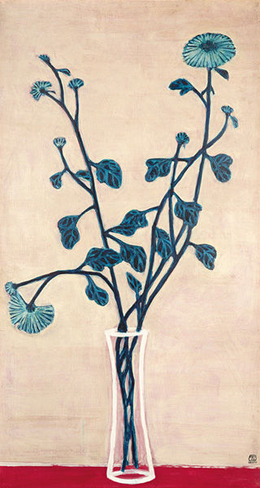

常玉 《藍菊與玻璃瓶》 4770萬港幣 香港佳士得

朱德群 《永恒》 1410萬港幣 香港蘇富比

沈堯伊 《革命理想高於天》 4025萬元 中國嘉德

秋水

走私、查稅與油畫市場現狀

2011年12月9日國務院關稅稅則委員會下發《關於2012年關稅實施方案的通知》,通知決定從2012年起,油畫、粉畫及其他手繪畫原件,雕版畫、印製畫、石印畫的原本,各種材料制的雕塑品原件的進口關稅稅率由12%降至6%(暫行一年)。涉及的藝術品類主要是油畫及當代藝術。在稅負沉重的中國,此次稅率下調沒有得到好評,還引發大範圍的稅率討論。有從業者指出,藝術品進口除關稅外,還需繳納17%的增值稅,稅收依然過高。

四月初,爆發了海關查稅風波,數家藝術品運輸公司捲入,涉及北京、上海一些“很著名”畫廊及“五六個藝術品經紀人和藏家”。媒體報道,北京某知名金融機構的藝術基金負責人及一位當代著名藝術家也被捲入。

有趣的是,有些媒體和業內人士,刻意回避涉案者走私逃稅的違法事實,引用相關利益者的片面言辭,直斥稅收的不合理性。

查稅風波充分暴露了當代藝術市場的亂象——首先是畫廊、藝術機構、運輸公司違法經營、走私逃稅跡象普遍存在,否則不會在行業內産生“山雨欲來風滿樓”和“人人自危”之勢。“出來混,遲早是要還的”,關稅高並不是違法的理由,走私逃稅在任何國家都要承擔責任。其次是經營機構和藝術家參與價格炒作。

上述是政策面的現狀,再看市場面的情況。先看看歐美市場,據著名藝術傳媒Artinfo彙編的“春拍成交價Top10”統計,今春全球藝術品成交前十名的藝術品,最低成交價3360萬美元,超過兩億元人民幣。蘇富比紐約5月2日印象派、現代藝術夜場拍出的愛德華·蒙克1895年作品《吶喊》以1.199億美元居首。入闈的還有馬克·羅斯科1961年作《橙、紅、黃》,弗蘭西斯·培根1964年作《自畫像》、1976年作《鏡中書寫的人像》,羅伊·利希滕斯坦1964年作《熟睡的女孩》,安迪·沃霍爾1963年作《兩個埃爾維斯》,胡安·米羅1927年作《繪畫》,伊夫·克萊因1962年作《火顏NO.1》,伊夫·克萊因1960年作《藍玫瑰》,約翰·康斯特布爾1824年作《船閘》。歐美市場創造的價格讓中國市場望塵莫及。今春,中國市場成交價過億元人民幣的藝術品五件:香港成交的北宋汝窯葵花洗、明代宣德青花高足碗,北京拍出的李可染《韶山》和《萬山紅遍》及整體拍賣的過雲樓藏書,油畫和當代藝術作品缺位。

中國油畫及當代藝術經歷了2006年至2008年的瘋狂炒作,2009年後泡沫漸破,元氣大傷,當年初生牛犢不怕虎,劍指西方市場的大無畏豪情早偃旗息鼓了。當代藝術專場退出歐美市場後,海外市場全線潰退,什麼“F4”“四大天王”,不過是過眼雲煙罷了!

今春香港和北京兩大油畫、當代藝術拍賣中心,並未出現令人振奮的異景,各公司的成交額、成交價較去年繼續大幅下滑。

中國油畫的本土化進程只有百餘年曆史,但是在動蕩的社會背景下,還是表現出了很多具有中國特色的流派。在市場的推動下,無論是哪一種曾經的探索、嘗試,無論成功與否,只要能夠蒐羅到的作品,都被歸納到各種各樣的概念、流派、主義、社團等名目之下推上拍場。什麼老油畫、前輩大師、紅色經典、傷痕美術、新潮美術、寫實主義、觀念藝術、表現主義等等,名目繁多,足令初入門者目不暇接。而在從業者,這些名詞被運用得得心應手,什麼時間突出什麼,操作輕車路熟。當代藝術炒不動了,那就重提老油畫;老油畫價高了,那就紅色經典,然後寫實主義;市場都不好了,那就舉起所謂“70後”“80後”的旗號,美其名曰:消費、收藏兩相宜,即便保值增值不成,也還能起到裝飾室內的美化效果。很多當代藝術品所表現的內容毫無美感可言,根本不適合作為室內陳設品。

一位朋友提過這樣一個問題:“張曉剛的《大家庭》系列作品好吧!貴吧!家裏挂一幅肯定是藝術。如果挂了兩幅,或者每家都挂上《大家庭》,會是什麼效果?”

早期名家油畫價格也回落

20世紀早期油畫作品,歷來數量少、價格高,按常規,每季拍賣都有作品創造新的高價紀錄。今春卻是例外,可見市場的疲軟程度之一斑。也許有人説,因為沒有精品上拍,所以沒有高價出現。試問,緣何不見精品上拍?歸根結底,還是賣家不看好,惜售!買家口袋無錢,空看!

早期油畫名家數量少,稱得上大師的海外有幾位,內地有幾位。幸運的是,海外名家的畫作保存較多,市場流通量大,年年都有作品拍賣。而內地名家畫作則沒這麼幸運,劫後倖存的作品多進入博物館等收藏機構,民間藏量極其有限,市場很難見到,難以形成行情,如徐悲鴻、吳作人等人。

而就拍賣成交的地域看,香港市場是早期油畫名家精品交易的中心,北京市場偶現少量作品。今春,香港的20世紀早期名家油畫主要集中在蘇富比、佳士得的20世紀中國藝術專場上,以常玉、林風眠、趙無極、朱德群、吳冠中、丁雄泉為代表,他們的畫作經過了長期的市場培育,行情較為穩定。蘇富比140件拍出127件,成交率90.07%,成交額達25478.28萬港幣,趙無極、朱德群作品價格較高,趙無極《25.06.86桃花源》拍至2530萬港幣。朱德群的《永恒》以1410萬港幣成交。吳冠中的《大瀑布》拍到962萬港幣。

佳士得晚間拍賣46件成交41件,成交額36176萬港幣,七件價超千萬港幣。常玉的《藍菊與玻璃瓶》以4770萬港幣居首,被亞洲私人藏家競得,《粉蓮盆景》拍至3874萬港幣。有趣的是,曾梵志畫作成交價一枝獨秀,油畫《飛翔》3986萬港幣、《面具系列》2530萬港幣,價超海外大師趙無極的畫作。趙無極的《21.1.85》拍至2026萬港幣,朱德群的《晴空》(2008)拍至1074萬港幣。該公司日間拍賣218件成交84.86%,成交額1749.53萬港幣。朱德群的《別有天地》拍至962萬港幣,朱銘的《太極系列:單邊下勢》542萬港幣拍出。

近年,趙無極、朱德群、丁雄泉畫作在內地上拍量大增,今春中國嘉德推介的一組最能説明問題,但成交情況並不理想。朱德群的《構圖》、趙無極的《無題》及丁雄泉的兩幅作品均流拍,趙無極90年代作品《13.2.92》拍至1207.5萬元。海外大師作品完全融入內地市場尚需時日。

內地早期油畫行情漸漲,各個級別的作品上拍量增多,給藏家提供了較大選擇機會,各家公司老油畫成交不錯。中國嘉德早期油畫部分,徐悲鴻贈與弟子馮法祀的人體肖像雙面畫《站立的青年女人體/拄棍站立的老年男人體》從480萬元拍至816.5萬元。北京翰海上拍的徐悲鴻、古元、李斛、蕭淑芳、馮法祀、孫宗慰、張安治、李樺、戴澤等前輩的小尺幅作品別具一格。北京匡時上拍的方君璧、周碧初、孫茲溪、李風白作品成交價刷新個人拍賣紀錄。方君璧1924年的代表性作《吹笛女》拍至632.5萬元。北京誠軒推出的林風眠、關良、朱沅芷作品受買家追捧。

經典、寫實油畫地域性明顯

行內人習稱的經典油畫與寫實油畫,前者的主要市場在內地,後者近年來開始現身香港市場,但成績不佳。蘇富比20世紀專場推出了一組15件寫實主義作品組成的專題,成交14件,成交價格略超內地,王沂東《蒙山晨霧》拍到1186萬港幣,陳逸飛《獨坐》722萬港幣。佳士得20世紀日場中,僅艾軒的《寒冬》價超500萬港幣,拍至530萬港幣。

內地寫實油畫行情全線下降,中國嘉德上拍的王沂東1998年作《回娘家》拍至782萬元,《天上人間》則流拍;陳衍寧《西窗聲動》586.5萬元,楊飛雲《讚美之聲》460萬元。其他公司上拍的羅中立、陳逸飛、陳丹青等人作品成交價下降不少,唯北京匡時上拍的陳逸飛《音樂家系列o吹豎笛的女子》拍至747.5萬元。

內地紅色經典油畫今春依然走勢堅挺,令人稱奇,可見這一板塊的資金盤面仍較大。中國嘉德上拍的沈堯伊1975-1976年作品《革命理想高於天》,被譽為“近年來出現在拍場上規模最為宏大的紅色經典繪畫”,體現了“紅”“光”“亮”的時代美術特點,由850萬元拍至4025萬元。北京華辰上拍的靳尚誼重要作品《孫中山》,由1000萬元拍到了2047萬元,刷新個人畫作拍賣紀錄。北京匡時紅色經典專題的明星數孫滋溪,1972年作《小武功隊員》230萬元拍出,2006年作《天安門前》333.5萬元成交;張洪讚1977年作《戰地黃花》333.5萬元成交。

遺憾的是,在這樣的市場環境下,內地對某些畫家作品的炒作仍時有出現,藝術水準一般的畫作抬至八九百萬元,亂象依舊。

經典、寫實油畫所表現的香港、內地的明顯地域性差異,這是一個複雜的課題,20世紀裏兩地所經歷的不同社會文化差異,以及對藝術品不同的審美標準,值得深入探討。回到藝術品本身,兩地對經典、寫實油畫的學術關注顯然不及早期油畫和當代藝術,對早期油畫的學術評價很多已成定論,而當代藝術一直備受評論界關注,對當代藝術家評價早已成開放式,普及度高於經典、寫實油畫。

當代藝術行情依然動蕩難平

2009年以來的當代藝術拍賣,今春頹勢未改,高額透支的價格難以短時消化。曾經創千萬元成交的畫作,如今幾百萬元不見得有人接手。多數拍賣公司調整了運作方法,儘量減少高價位作品的上拍量,加大中小价位作品的規模,推介名家早期小品、非主流作品,大量推小名家精品;其次是迎合畫廊的味口,力推所謂70後、80後新人的畫作,與滿足投資者、藝術商人對新人作品炒作、獲利的需求。

往年拍場上以高價姿態搖曳生姿的當代名家,今年除少數幾位Hold住外,鮮有高價者,原因可能是市場行情低迷,多數藝術商、藝術家愛惜羽毛,不讓高價品上市。

唯一拍得好的是香港蘇富比的當代亞洲藝術專場,151件成交111件,但72.85%的成交率也遠低於該公司的20世紀專場,成交額21127.35萬港幣。僅張曉剛、方力鈞的成名之作拍出了高價,張曉剛奠定其地位的1993年作《血緣大家庭:全家福2號》以超出估價一倍的5218萬港幣拍出。方力鈞為1993年“威尼斯雙年展”創作油畫《1993 No.4》以2866萬港幣成交,此作也是其創作風格轉變的標誌性作品。此外,僅劉煒的作品拍過千萬——1995年的《狗》以1410萬港幣成交。王廣義、王勁松、岳敏君、谷文達的作品價格超過三百萬港幣,其他當代名家作品價格平平。

屢被提及的是,此場上拍的賈藹力《蒼白的不只是你》(三聯作)拍至662萬港幣,成為了70後、80年畫家裏的最高成交價。但在隨後的各家拍場上,賈藹力作品表現平平。藝術商主推的新一代畫家中,約十余位在拍場上有所表現。藝術商的選擇標準多是從畫家歷年作品的獲獎情況來選擇的,如賈藹力、韋嘉、高瑀、陳蔚等人,很難説其中有什麼獨到的選畫秘訣,有很難説這些獲獎的青年畫家就會成為未來的著名藝術家,或者會成為未來的張曉剛或者方力鈞,他們的藝術生命是否能夠一直持續下去,世事多變,前景並非就一片光明。值得學習的是,蘇富比的這一專場151件作品至少涉及近70位畫家,且不少是畫家的成名作或者代表作,具有相當的商業高度,很難有公司能操作到這個水準。

香港佳士得亞洲當代藝術日間拍賣293件成交七成左右,成交額9722.35萬港幣。而去年春拍,該公司此場310件雖然僅成交74.84%,成交額卻高達15899.20萬港幣。行情跌幅如何,由此可見一斑。今年的專場成交價最高的作品是尚揚的《灶臺》,638萬港幣。

北京市場的當代藝術拍賣異常沉悶。中國嘉德當代觀念部分主打藝術家早期作品,突出稀缺性。周春芽《綠狗》以494.5萬元成交,徐冰2006 年的羊毛裝置作品《魔毯》以529萬元易主。北京匡時當代藝術以“新生代”藝術家趙半狄1990年代表作《蝴蝶》領軍,此作拍到2760萬元,是今春內地價格最高的當代藝術畫作。

綜合看,當代藝術名家的成名作、早期作品價格堅挺,特別是“具有學術性和藝術史意義的作品越來越受到藏家的青睞”;名家的普通之作大部分價格下跌,或者乏人問津,往年被炒高的中小名家畫作調整幅度最大,多數流拍;新一代畫家作品的價格起伏變化大,表面看單價不高,隱藏的風險不小。