人世間總無完美可言,但畫裏有,凝聚了時間,像一個小宇宙,獨自閃耀著光芒。自然界處處有完美,禪師説人要與之起舞,只是弗朗西斯培根的這只舞跳的太猛烈,伴隨著尖叫和孤獨。

培根是一個大餅臉,眼神深邃,感覺沒什麼多餘的話。他的畫室像災害現場,淩亂不堪。他不太喜歡空曠的房間,雜亂和擁擠或許可以避免孤獨。不過在他的畫中,卻總留有一片相對寬闊的背景,主體形象則被培根不顧一切地暴露在我們眼前。中規中矩的畫有時不足以表達人類強大的內心,反而要加上幾筆,再減去幾筆,混在一起才能爆發出心靈深處的炸彈。

尖叫

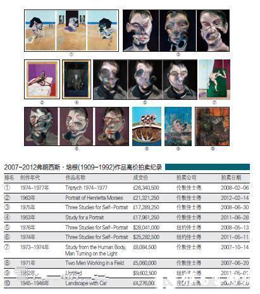

在2012年2月14日倫敦佳士得拍賣上,弗朗西斯 培根1963年作的油畫 《Portrait of Henrietta Moraes》以2132萬英鎊成交,約合人民幣2.1億元。畫中的女人是培根根據一張紅白相間的照片創作的,照片中的模特是畫家弗洛伊德的情人和模特。另外一次令人尖叫的戰績是在2008年2月6日倫敦佳士得拍賣上,作品《Triptych 1974-1977》成交價為2630萬英鎊,約合人民幣2.6億元。這是他的愛人George Dyer在1971年死後,培根創作的一幅傑作,他在畫上是相當自信的,表達著自己想表達的東西,一切都是發自內心。

經歷過兩次世界大戰的培根是當今世界上最有影響力的藝術家之一,年輕的時候他一直居無定所,每個星期僅從母親那得到3磅的生活費,他讀過尼采,還做過電話接線員。18歲的時候,巴黎的藝術展覽讓培根發現了人生的方向。當他看到尼古拉斯普桑(Nicolas Poussin )畫的《對無辜者的殺戮》時,畫面懾人的魅力和完美的平衡感深深地抓住了他。培根很快便開始了自己的繪畫之路,不過他是一個外行,沒有受過太多的專業訓練。可以説培根偉大的藝術成就是用小火慢慢熬出來的,35歲才畫出了第一組相對成熟作品《Three Studies for Figuresat the Base of a Crucifixion c.1944》,之前的他一直是默默無聞的室內裝飾設計師,隨著時間推移,培根逐漸找到了藝術表達的出口,在40年代到50年代中期他開始獲得聲譽。

培根創作的過程很有趣,他到處去尋找素材,從報紙、雜誌、書籍、照片和電影裏獲得靈感。有些是車禍現場的照片,他喜歡破碎帶血的畫面。培根説:“我始終對於有關屠宰場和肉的畫面很有感覺,對我來説,這些畫面和耶穌受難的一切有緊密的關聯。有些動物的攝影作品非常傑出,那是在它們被帶出來宰殺的那一刻拍的,那死亡的氣味。”在培根很多的作品裏,一直都有尖叫聲。無論是對耶穌受難的誇張變型,還是效倣委拉士開茲的《教皇英諾森十世》畫的一系列習作。那些無聲的畫面很容易讓人産生幻聽,好像在訴説著一種不能承受的痛苦。他的畫像一塊血淋淋的生肉,散發著強烈的氣息。培根説:“我們生下來的時候就伴隨著尖叫聲,我們是尖叫著開始生活的,而愛情就像蚊帳一樣挂在人們對生存和死亡的恐懼中間。”

愛情是培根生活的另一個重心,其中一位愛人George Dyer對他的影響很深。中年的培根是懂得享受生活的Soho一族,熱愛美食、飲酒還有賭博。當培根小時候偷穿媽媽的內衣時,他就知道自己喜歡男人。帥氣的George Dyer以戲劇性的方式出現在他的生命裏,在一個月黑風高的夜晚,這位穿著黑色皮夾克的年輕人想去知名畫家的家裏偷點東西,結果被逮個正著,從此這個年輕的小偷變成了畫家的摯愛。培根以Dyer為原型創作了大量的作品,他帶著他的愛人暢遊在倫敦酒吧和私人會所中。可是,愛一個人就會被對方牽制,當無法達到付出的平衡時痛苦就會出現。Dyer在培根朋友們的眼中變成了麻煩精,培根需要不斷地付錢供他酗酒,甚至涉及到毒品。1971年,當62歲的培根在準備舉行自己首次個人大展的前夜,他的愛人以自殺的方式結束了生命,培根在Dyer的葬禮上痛苦的無以復加。

他逐漸遠離了以前的社交圈,畫風也跟著轉變,變得更加個人和內省。在那個時期,他身邊的親人和朋友也在不斷地離開他,死亡成了培根創作常見的主題。這一時期的頂峰之作是1982年的《Study for Self-Portrait》,他説:“他們的死就像是蒼蠅一樣圍繞著我,我厭惡自己的臉孔,但是我除了畫自己以外沒有其他人可以畫了,我除了畫自己以外不知道還要做什麼。” 晚年的培根把自己囚禁在陰暗狹小的畫室裏,面對著自己的靈魂,他的作品讓整個世界折服。

蝸牛

人體對於培根來説是非常有魅力的。從60年代中期到80年代,他還開始致力於肖像畫,從破照片和新聞圖片裏搜尋靈感。在他的作品中,一個人的臉總是有點模糊的,好像培根在那張臉上不斷地塗抹、挖洞、打太極、揉麵糰,想一頓揉搓過後,可以把靈魂擠出來。當人們看他的肖像畫時,眼睛似乎可以望的更深,穿過畫面達到自己的內心。培根説“我希望我的畫看上去仿佛是人類由此通過時留下的痕跡,像蝸牛一樣,留下了他們存在過的痕跡,和已經在消失的記憶。”他的畫是有力量的,幽深的,糾結又平靜。

在生活中,我們常常看不到全身的人,大家不是坐在椅子上,就是被桌子或者電腦螢幕擋住了。在地鐵裏或其他擁擠的地方,人的身體往往是以局部出現在視線裏的,半張臉,兩隻手和腰,翹起的腿,或者一個大後背。當我想起某個朋友的臉時,也不是他(她)的大正面,也許是四分之三的側面,或者是陽光下大笑的嘴和下巴。周圍朋友們的形象在現實中往往不是全部攤開展現給我們看,反而是局部的,有某種特徵傾向的。這種局部性在培根的畫裏被充分放大了,同時又沒有脫離本體。這些局部在整個身體裏有時會令人感到不自在,用這樣的方式來表達似乎更接近真實。無論是扭曲也好,驚恐也罷,他展現的是我們這些活著的人的部分特性。在很多古典的作品裏,形象會是以一種完美姿態表露在畫中,像壁畫裏優雅的古埃及人,或者是古典油畫中愛神的姿態。當現代人像沙丁魚肉一樣被擠壓到城市的大罐頭裏時,他們的姿態不是維納斯也不是大衛,而是弗朗西斯培根式的。面對他畫裏那些尷尬的局部我們感到驚訝,因為這是我們自己。

如心理學家榮格(Carl G. Jung)所説,在人類潛意識的海洋裏,我們擁有一種共同的古老記憶。在這一片沉默的混沌之中,會跳起一些大魚,這些大魚會迸發出藝術的水花,激起人們普遍的精神共鳴。培根到底在自己的潛意識裏挖掘到何種深度,才激發出了如此強大的力量。坦白的説,要去説明他到底是怎麼畫出這些傑作,是件費力不討好的事。筆法什麼的,很難討論,因為筆不在我們手裏,筆在大師的手中,“在繪畫方面,我們總是保留太多習性,我們刪除的永遠都嫌不夠。”培根説。他隨意畫出了精彩,我們只能喝彩。瀏覽培根的採訪,他總是在避免過於學術化地呈現他對藝術的想法,他不喜歡讓人們看完評論以後再去對照著理論去審核他的作品。就如米蘭昆德拉寫的一樣,“培根知道二十世紀後半葉的藝術已經被喧囂晦澀、滔滔不絕的理論蒙上污垢,作品因此無法和觀眾(讀者、聽眾)進行沒有媒體傳播也沒有預先詮釋的直接接觸。”他不斷地強調“偶然”在他的創作中的重要性。有時候一筆顏料意外地畫在畫布上,他一下子就改變了這幅畫創作的主題,這和畢加索説的很相似,“不經意的一筆往往改變了我思路。”這種帶著線條散步的狀態其實讓局外人更加迷茫而無從效倣,同時也産生了徹底的崇拜。“不用説什麼了,我想表達的都在我的畫裏。”培根説道。

雖然大街上人們來來往往,每個人的臉都是完整的,但是他們的內心深處也許有部分殘缺,眉頭緊鎖下的雙眼,看起來怎麼那麼焦慮?培根想去伸手抓住那些瀰漫在空氣中不安又隱蔽的氣息。他嘗試了很多種辦法,像一個巫婆一樣,在罐子里加入破碎的照片和粘稠的顏料,選擇性地畫出他心中的輪廓,不是抽象的,也不是具象的,是培根他自己的。一個藝術家恐怕比常人更加了解自己,因為他沒有別的辦法,只能不斷地和自己對話,偶然間把我們帶到了這裡,我們共有的,“這寶藏,這金塊,這隱藏的鑽石”。當著名評論家阿爾尚波問培根:“哪些現代畫家對你來説是重要的?”培根的回答是:“在畢加索之後,我就不太知道了。” 昆德拉説培根回答的像個孤兒。