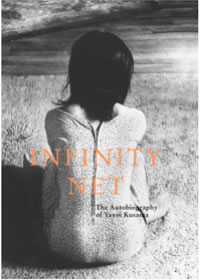

草間彌生(Yayoi Kusama)作為藝術家舉世無雙,她的自傳也舉世無雙——如果不想説那是本怪婆婆的怪書。《無限的網:草間彌生自傳(Infinity Net: The Autobiography of Yayoi Kusama)》(Ralph McCarthy英譯,芝加哥大學出版社)算不得對草間婆婆一生的深度敘述,更多是她對自己藝術身份的自命——一點兒回憶錄,一點兒評論,一點兒藝術主張。她對日本當代藝術孤立無援甚為不滿,對她1960年代在紐約發起的裸體偶發行為在其家鄉日本仍被貼上“國恥”的標簽耿耿於懷。她不斷地提到促使她創作的那股內在之力:“我體內那股壓抑不住的激流是我作品的基礎。”她對自己作品之真之靈甚為自豪,似乎在尋找著她父母沒有給過她的認可,在書中插入大量耀眼的作品自評,好似這樣便可戰勝那些仍欲説“不”的觀者。

對那些改變一生的事件的描述是本書的看點所在,比如冒昧地給喬治亞·奧基芙(Georgia O'Keeffe)寫信,並驚喜地收到友好的回信。她細述自己毅然前往紐約,還講了自己小時候精神病萌發時的可怕故事,紫羅蘭會向她説話,樓梯會在腳下消失不見。這些幻覺成為她的藝術的濫觴。

1957年到紐約,對她而言是“人間地獄”。一貧如洗,精神病不時發作,有時數日不食,將所有的錢都花在購買藝術用品上。她的作品戰勝了悲慘的境遇:“革新藝術的使命令我的熱血在脈管中涌動,使我忘記饑餓。”當“無限的網”系列大獲成功,草間婆婆在自傳中對正面的評論大書特書,人情的一面卻只字未提。或許她搬進好一些的工作室,吃得更好,開始享受在紐約的生活?但書中什麼都沒説。對一些宿怨,草間婆婆倒是沒有放過,比如提到克拉斯·奧登伯格(Claes Oldenburg)的老婆請求她的原諒,因為他抄襲了她的軟雕塑,安迪·沃霍爾將同樣的照片貼滿畫廊的墻壁和天花板也是竊取她的技藝。

總的説來,這本自傳對人際關係的處理非常有限。草間婆婆的媽反對她想當個藝術家的念頭,小時候常常虐待她的身心,草間婆婆的爹支援她些,但他數度沉溺女色常使家裏發生苦澀之爭。關於她的三個兄弟姊妹也只字未提。但最大的問題關於草間婆婆的“無欲則剛”。她寫道創作軟陽具雕塑是一種祛除對陰莖和性的恐懼的方式,但這種自我強加的療法是否奏效卻不清不楚。在60年代主持性偶發和性狂歡活動時,她仍然穿衣蔽體,還寫道自己如何拒絕參與者的性要求。她相信“性解放”能結束一切戰爭,想在日本發起這樣的活動,但還鄉後卻發現那裏的氣氛保守而無望。這裡有著曖昧的不諧:草間彌生希望解放當時日本人壓抑的性觀念,她自己卻不能享受性生活。

在《相遇之人,心愛之人》一章,草間婆婆講起她與約瑟夫·康奈爾(Joseph Cornell)的關係。感人至極,也是兩個孤獨、被動、沉溺夢想的不合時宜之人的傷心故事。康奈爾大她25歲,寫的信擠爆她的信箱,將她粘在電話上數個小時。他們從未做愛,但有過吻,畫過彼此的裸體。她講過一個故事,滑稽而虐心,有關與康奈爾那控制狂媽媽的遭遇:“一天,約瑟夫和我坐在草坪上,吻著,他媽媽提著一桶水來到我們身後。呼哧呼哧地喘著,將一桶水舉起來全倒在我們頭上……‘約瑟夫,娘和你説過多少次了?’她吼道。‘你不能碰女人!女人很臟!她們傳給你淋病梅毒。’”

1977年來,草間婆婆自願將自己關在精神病院(關於這一決定,她沒説太多),每天步行去工作室進行創作。她似乎很享受這種一切在意料中的節奏和充足的創作時間,她還寫小説。我不知自己最近是否有精力去讀《失格簾間之囚(Prisoner Surrounded by the Curtain of Depersonalization)》和《桜塚情死(Love Suicide at Sakuragazuka)》這樣的故事,但《無限的網》中草間婆婆談論藝術時的真情確實令我感到享受。她説:“像我這樣有抱負的藝術家,戰勝不公正的環境,就是戰勝孤絕和困境的感受,”一位83歲的老婆婆以“有抱負的藝術家”自命,還在美術館舉辦許多回顧展,我懂她的意思。