比利時藝術家吉斯伯特·康巴斯描繪1914年德國在魯汶屠城的素描

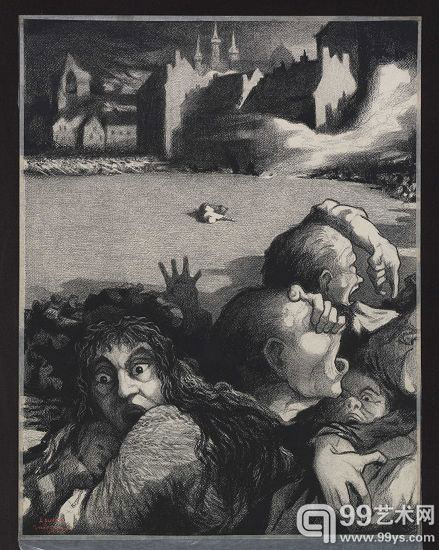

吉斯伯特·康巴斯的平板畫《惡棍!這是你的作品》

為何要描畫戰爭?當照相機可以比帶著畫布和畫筆的畫家令人信服得多地捕捉衝突場面時,為什麼還要將藝術家們送往戰場?不管是今天,還是在1914年戰爭在比利時爆發時,繪畫都一樣受到人們的關注。

德國和法國藝術家們很快地發現這是一場宣傳戰,他們隨同軍隊來到前線,在戰士們和大群敵人開戰時主動地畫下素描和水彩。

比利時藝術家們涌入離散之所,許多人在倫敦避難,他們在那裏聚集,開始再現國家覆亡的傷痛景象。許多英國藝術家做了志願者,一些加入了“倫敦郡團”的軍官訓練營“藝術家來復槍”(Artists‘Rifles),其他的則選擇了戰地救護單位或紅十字會。年輕的現代主義畫家理查德·內文森在戰地後方的臨時傷亡者清理站裏有著一段令他精神戰栗的經歷,他遇到了上百個死去或是垂死的傷兵。畫家埃裏克·肯寧頓(EricKennington)加入了“倫敦團”,在法國拉旺蒂(Laventie)附近的戰壕裏服役,那裏被雪覆蓋著,條件很糟糕。

英國的回應:蘇格蘭蝕刻版畫家

和德國政府系統的反應不同,英國對戰爭的反應相當慢。1914年,作為外交部一部分的戰爭宣傳局(WarPropagandaBureau)成立了,它的任務是創作宣傳英國利益並有可能動員中立國——主要是美國——站到協約國這一邊的文獻材料。宣傳局致力於手冊和書籍的製作,愛德華七世時代的領袖作家們,比如拉迪亞德·吉卜林、特裏維廉和威爾斯也會參加它的會議。然而直到1916年5月,第一位官方的戰地藝術家穆爾海德·博恩才被任命。

作為更習慣於描畫工業和建築場景而非遙遠戰場的著名蘇格蘭蝕刻版畫家,博恩有著“倫敦皮爾內奇(Piranesi)”的外號,這是因為他具有描繪大型聯合建築工地、造船廠、大教堂和碼頭區的能力。沒有東西能令他氣餒畏縮,但是在西線靜止的戰地上,他艱難地摸索著現代戰爭的面貌,因為它遙遠而難以捉摸,又是在夜間進行的。

在白天,戰場或是博恩能夠安全地看到的部分都是空闊廢棄的,只有成千上萬的戰士隱藏在戰壕裏或是遠遠地躲避在戰線之後。到了晚上,各種行動遍佈戰場,但是由於太黑,無法用畫筆記錄。就像在他之前被送往戰地的為數不多的官方攝影師一樣,博恩對西線戰事的巨大規模感到沮喪,“那裏人影四散,空氣裏佈滿稠厚的煙霾——炮彈在該炸的時候卻恰恰啞了;一張照片的所有組成元素就在那兒,它們只要被組合到一起,再凝固下來。”

博恩在困苦費力的環境下勤奮地工作,在6周的時間裏,他創作了超過150幅基本已是成品的畫作,其中有許多都描繪了法國鄉村的大規模毀棄,儘管這些被破壞的鄉野通常留不下什麼能夠看到的東西。

一些批評家對這些畫作冷靜克制的現實主義風格感到失望,他們對此很不屑。有位批評家諷刺道:“這就像拿反了望遠鏡,透過錯誤的一端去看戰爭。”

另一位則不乏機智地評價博恩的描畫只是過於精確了,人們對他精緻的木炭畫和墨水畫不屑一顧,因為它們“過於真實以至於不夠好”。

然而博恩的作品在政府出版物中廣泛地佔據顯著位置,他的繪畫風格也在當時戰場上配發的新聞紙上得到了很好的復現。他的畫作被高度評價為“繪畫宣傳”,在英國和美國展出,數以萬計的人成群結隊地去觀賞它們。

最重要的是,博恩的作品是真實可信的。他説過:“戰爭,如其所是。”相比之下,一些當時最重要的攝影師們為戰場上缺少合適的、充滿戲劇性的創作題材而沮喪,因而犯下了極大的罪過:他們中的一些人將一張底片和另一張疊在一起,創造出塹壕戰現實的合成幻景,從而創作出他們自己想像性的作品。這些圖像因為是人造的而廣受批判:它們被認為業已破壞了紀實性報道的最高原則。

目擊戰爭的比利時藝術家

就官方戰地藝術作品的真實性而言,親眼所見的經歷被視為最重要的要素。這一點提升了許多比利時藝術家作品的品質,他們在戰爭開始的數月中親眼目睹了他們國家受到的侵害。吉斯伯特·康巴斯是比利時的法學博士,也是一名裝飾藝術領域的藝術家、教授。1914年8月25日,德國士兵在殺死了數百名魯汶市民後焚燬了這座城市。康巴斯以高度精細的畫面細節描繪了人們逃離城市的情景,畫面的背景上可以看到火光。其他一些比利時藝術家則借鑒間接描述從而喚起戰爭衝擊的畫面。亨利·德·格魯是一名比利時的象徵主義畫家和雕塑家,他對報紙上充斥著的對於死亡、傷殘和毀滅的報道感到深深的不安;他將這些和自己的親眼所見結合起來,創作了反映戰爭暴行的一系列素描、蝕刻版畫和石印畫。這些畫作有很強的現場感,又有強烈的藝術表現力,因此一眼就能撼動人心。

第二批英國藝術家

在英國,像穆爾海德·博恩這樣的美術家的廣受歡迎使得英國政府更加大膽地委任了第二批藝術家。在資訊部的幫助下,在藝術與博物館公共服務領域領導當局的指引下,年輕一代的畫家們被委派,他們中的許多人曾有過近期的前線經歷。保羅·納什、波西·溫德姆·路易斯、威廉姆·羅伯茨、大衛·布隆伯格、史丹尼·斯賓塞這些將在接下來的數十年內形塑現代英國藝術版圖的藝術家們就在其中。然而直到1916年之前,戰爭中出現的兩幅或許是最值得紀念的英國畫作都出自第一批志願上前線的藝術家之手——埃裏克·肯寧頓繪製在玻璃上的“背畫”(reversepainting)《拉旺蒂的肯辛頓團》(TheKensingtonsatLaventie),以及理查·內文森描畫法國機槍手的大膽的現代派油畫《機槍》(LaMitrailleuse)。當《機槍》在1916年初首次展出時,服務人員必須被安排在一旁,保持觀眾從畫作前排隊經過的隊列。沒過多久,內文森就成了英國藝術界的標新立異之人。他達到了一名戰地藝術家的基本標準:不屈不撓、危險激進、鼓舞人心,並且有能力通過並不複雜的具象形式錶現出戰爭可怕的虛無主義,這種形式將現實主義與幾何風格的現代主義有機融合。最重要的,還是他那無可置疑的權威——擁有委任狀的知名畫家。