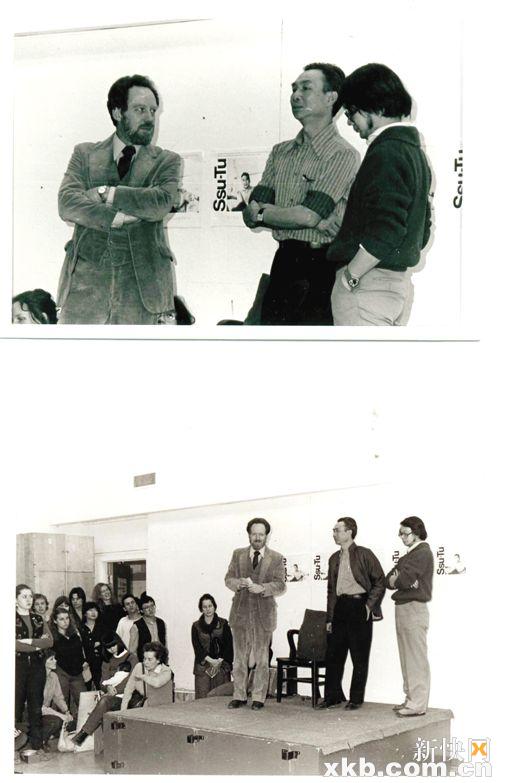

■司徒傑自創36切割法,作品關注底層人物。

■南洋拜學猶太名師,司徒傑深諳西方雕塑技法。

■年輕時期的司徒傑正在創作大型雕塑。

在雕塑家司徒傑的一生中,大哥司徒喬對他的影響甚深。司徒喬把一生心血傾注于勞苦大眾,畫盡窮苦蒼生,終其一生,雖未加入任何黨派,但卻始終和當時的進步力量以及左聯文藝界人士交往甚密。司徒傑人生軌跡,尤其是早期的人生軌跡,大多數和大哥司徒喬交集在一起。儘管和司徒喬從事的領域不一樣,但司徒傑的雕塑人生,也是充滿了人道主義情懷。白求恩因其國際人道主義名留千古,苦心孤詣做成白求恩塑像分文不取的司徒傑也被世人銘記。

鬱達夫介紹他拜學猶太名師

司徒傑的大哥是鼎鼎有名的畫家司徒喬。從某種意義上來説,司徒喬對司徒傑的影響之大,是有跡可循的。

司徒喬曾經問過司徒傑喜歡做什麼,年輕的司徒傑坦承自己喜歡雕塑。司徒喬便讓他放手去學。跟隨大哥司徒喬在南洋的日子,年輕的司徒傑跟隨《放下你的鞭子》劇組成員乘船來到新加坡。到新加坡後,司徒傑在道南小學(屬於陳嘉庚任主席的新加坡福建會館),找到一份教書的工作。當時在新加坡《星島日報》當主編的鬱達夫,是司徒喬的好朋友,他和猶太裔德國著名雕塑家杜迪希(Karl Dudige)是好朋友。聽説司徒傑愛雕塑,亦在自學雕塑,於是便做了介紹人,把司徒傑介紹給了杜迪希。

就這樣,司徒傑便成了杜迪希的學生。一般在午後4點多鐘,司徒傑跟杜迪希學習雕塑。這位德國老師很特別,他的雕塑以人為本,對人體解剖很熟悉,習慣一邊做一邊講,很生動,但實際做起雕塑時,他又會把解剖完全拋開。當時沒有模特,沒有對象,司徒傑只好把兩個那時只有四五歲的侄女當作模特。年紀小的侄女,根本坐不住,司徒傑無法靠常規去臨摹,只好手裏拿著泥巴,跟著她們轉,全憑記憶和觀察來做。

學會這樣做雕塑,對司徒傑從事創作的用處很大。他後來到農村去搞創作,都是一邊做,一邊聊天,人物的自然神態,就這樣全給把握住了。他諸如《舵手》和《王國潘》等作品裏的農民形象,都是這樣做出來的。司徒傑認為,做模特就不一樣,模特坐在那裏,容易半昏睡,根本抓不住人物的性格。在早期的雕塑學習中,司徒傑學到兩樣東西,一是照著相片做,二是照著活生生的對象做。他在新加坡時期做的第一件作品就是其中一個侄女,是一個面具。司徒傑把這件作品拿給老師,老師看了非常喜歡,拿出創作用的泥要跟他換。

但終其一生,他的雕塑作品主題,尤其是早期的雕塑作品人物,都是以底層人民為主。這和其大哥的關注對象非常相似。

自創36切割法,為“電影皇后”胡蝶塑像

在香港的時候,司徒喬的朋友搞了一個“科學雕塑社”。司徒傑在那工作。在這裡他開始摸索用照相的辦法來塑造實體面部。具體辦法就是用一盞燈,照在一張有36根線的網上,投射到人臉上,把臉區分成36個部分,然後從側面著手,層層分拆,在紙上剪開,並因著厚度的各異,最終形成立體的塑像。

用這種切割法,司徒傑還為民國時期“電影皇后”胡蝶做過塑像,塑像出來後胡蝶很滿意,支付了15元酬金。這大大鼓舞了司徒傑,使得他更堅定了從事雕塑的理想。

“我爸爸説,就是在這裡學會了看照片做雕塑,怎樣把平面看成立體的。每個相片的角度都不同,怎樣把他們統一起來。這給他後來做白求恩像打了紮實基礎,當時只有根據戰地記者沙飛拍攝的一張相片和一些記錄片段而已,難度非常的大。”司徒傑的女兒司徒蒙説。

1942年初,司徒傑回到重慶藝專上學。當時的重慶藝專聚集了很多知名畫家,如李可染、潘天壽和趙無極等——潘天壽擔任第二任校長,雕塑係的主講教授是曾竹韶和王臨乙,他們都是留法回來的先驅人物。他們深深影響了司徒傑的藝術生涯,他們讓司徒傑明白,造型之美和造意之美的不可分割。

這種36切割法的具象塑像法則在後期被司徒傑發展到極致。20世紀80年代,司徒傑遷居加拿大,當時一個總督讓他做塑像。也只是一面之緣,但是司徒傑做出來的總督像特別生動,那位總督很喜歡這件雕塑,一直把它放在自己的桌前。“我想是他把總督的神韻做得特別到位的緣故”。司徒傑的女兒司徒蒙説。

搶救整理光孝寺近10萬件木雕

1948年,受徐悲鴻邀請,司徒傑到北平藝專工作。司徒傑和徐悲鴻頗有淵源。1947年,司徒傑曾想去加拿大留學。司徒傑的三姐給他申請了加拿大安大略省美術學院。護照已經拿到了,要教育部批,愛才的徐悲鴻同意了。不過,那時出去還需要兩年的助教經歷才能獲批,司徒傑和太太都沒有教書的經驗,但徐悲鴻説:“沒關係,我給你開”。於是,徐悲鴻給他們都開了助教證明。拿著證明,司徒傑前往南京辦理簽證,但是,縱使是一番辛苦,最終,司徒傑還是決意留在生於斯的土地。於是,在1948年,他正式進入徐悲鴻主持的北平藝專工作。

解放後,司徒傑被中央美院聘為教授,值得一提的是,他那時已經開始關注廣東民間雕塑,曾經拜訪過廣東石灣有名的藝人劉泉。在臨終留下來的口述文件中,司徒傑還專門提到,“劉泉做的人物陶塑作品非常之好。他做的李魁、蔣門神非常生動。通過他,我了解到他怎樣跟師傅學,怎樣把握生活,了解生活,創作時把生活的人物變成更強烈個性的作品”,這一時期,他的作品中大量吸收了中國民間雕塑的技法和思想。此後,他一路北行,在潮汕采風,第一次系統地把潮汕木雕的技法納入現代雕塑教育中。

雖然那是後話,在和劉泉探討完陶塑作品後,司徒傑回到廣州,發現了堆滿光孝寺的木雕。原來,那些木雕是土改時被當做浮財分給老百姓的,只不過,有的給當了雞籠子,上面貼了金的,也被取走了。這當中,有大量的具有歷史意義的木雕作品。司徒傑不忍見如此豐富的民間藝術慘遭流失,於是上書美協,後者撥了一批款,一批文化財富得以保存了下來。

據了解,司徒傑後來花了很長時間對這些木雕進行整理,好的留在了博物館,差一點的就賣掉,共有近10萬件。司徒傑一一過目,最後從年代和藝術方面比較好的作品中挑選出5000多件木雕,一半留給廣州美院,一半放在了中央美院。