|

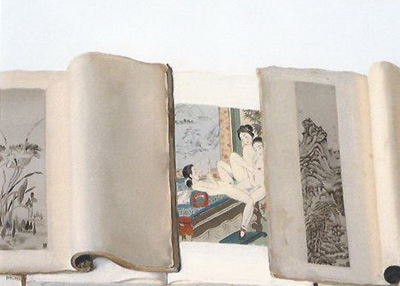

陳丹青畫作春宮一

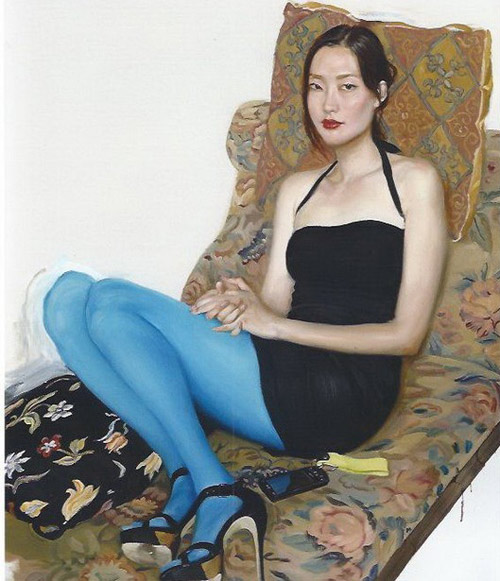

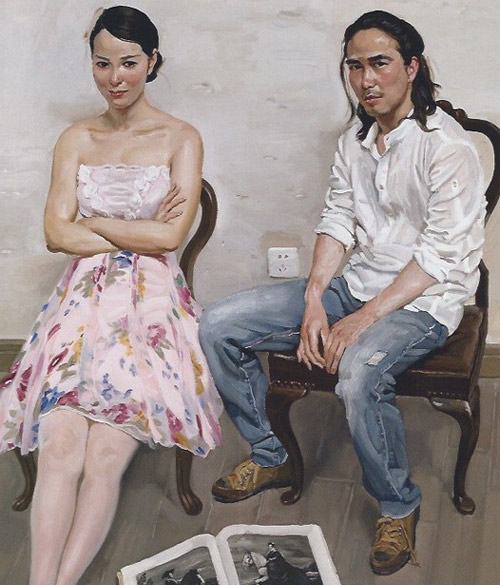

油畫院學員在墻角邊之三

7月7日至9月8日,《面對面中荷肖像畫及室內繪畫展》在深圳何香凝美術館展出,策展人何凱思是一位荷蘭收藏家,關注于荷蘭和中國當代藝術。他選取中國的陳丹青、毛焰和荷蘭的讓·沃斯特、菲利普·阿克曼四位藝術家的111幅作品參展,呈現當代肖像畫的面貌與特點。展覽最先在北京今日美術館展出,現在巡展至何香凝美術館。

開幕當天,何凱思、陳丹青、毛焰現身何香凝美術館,並作了一場題為“藝術與模倣”的演講。陳丹青2000年回國後針對美術教育頻頻發聲質疑,引起眾多關注和熱議,所以近些年外界更傾向他的公共知識分子身份而不是畫家身份。現在他以畫家身份舉辦講座、畫展,受到的關注也比一般畫家廣泛。

展出陳丹青22幅肖像作品

這十多年來,陳丹青參展並不多,這一次他拿出了22幅畫作參展,稱這只是他這幾年創作的1/5左右。“因為我這些年到處胡説八道,在媒體面前我變成一‘不要臉’的人。可是在畫畫方面,我是悶騷的,大家都不知道我還在畫畫。”陳丹青説。

現場展出陳丹青兩類作品,一類是畫書的,一類畫春宮的。陳丹青表示,從2010年至今,他在幹一件最簡單也很無聊的事情,就是寫生,“回到我當知青的時候,畫任何我認為可能入畫的孩子。”

現場展出5張陳丹青畫書的油畫作品,這是他探討複製和繪畫之間的關係的成果,“我老老實實看了幾本山水畫的書和中國春宮畫的書,我把它畫下來。”陳丹青説。後來,他去了紐約以後開了眼界,發現關於寫生、臨摹,習作、創作和複製是相互關聯的一個悖論,“那我現在就把一堆複製的圖片,用傳統的手工的方式,把它再現出來。”

“繪畫最光榮的時代已過去”

講座現場,不少年輕人向陳丹青討畫畫經驗。陳丹青坦陳,他畫了四五十年仍然愛繪畫,得老老實實跟著規律走。“畫畫時,我腦子裏什麼都不想了,我可以打電話聽音樂,繼續畫畫。畫畫靠的是感覺,另一個是經驗。”對於年輕人,陳丹青鼓勵他們爭取參加展覽,前提是,“要很認真地畫,把自己的水準拿出來。”

當談到畫照片畫寫生這種繪畫方式與時代的關係時,陳丹青認為“繪畫最光榮的時代一定過去了,但是繪畫不會消失”。他説,無論西方還是中國,這幾十年都在討論繪畫還在不在,邊緣還是不邊緣的問題,“身為繪畫者,我覺得繪畫在今天,無論是在國外還是在中國,其實應該越來越回到個人的問題上,不要把它變成大面積的文化的事件來討論。”

|