|

《狂想的永恒》魏野個展開幕式現場

2013年5月17日下午,魏野個展《狂想的永恒》在位於北京宋莊的樹美術館舉辦。這個以藝術家的同名作品“狂想的永恒”為主題的展覽集中展現了魏野創作于近二十年的藝術作品。由繪畫、雕塑、電影、圖片、多媒體、音樂裝置組成的展覽以嶄新而多元的形式呈現了藝術家對社會、自然及思想領域問題的深入探討。藝術家的創作理念及藝術價值觀念在一個個標誌性的作品形象中得以生動彰顯。本次展覽包括北京、上海、廣州、義大利四站巡展,樹美術館是本次巡展的第一站。

“這次展出的作品類型比較完整,從各個角度思考了一下,呈現出一個嶄新的展覽形式。”針對此次展覽,魏野介紹道,“藝術展覽一定要把觀看展覽的人集中起來,聚焦于藝術家提出的問題和闡述的問題,哪怕有一分鐘去理解藝術家的作品,都是成功的。”本著這樣的理念,魏野想盡各種辦法和手段,力圖使這次展覽體現出其與眾不同之處。“從2009年到現在的作品多一些。”在談到對展出作品的選擇時藝術家説到,“這次展覽硬體作品就是油畫、雕塑,別的都是附屬的,就是想改變一下人們審美的疲勞和對視覺、對展覽的傳統認識。”

《狂想的永恒》魏野個展開幕式現場

從上個世紀80年代,魏野便開始了對藝術的探索。“早期就是跟著美術思潮跑,85新潮之後就變成個性化了,自己思考自己的問題了。”作為90年代初圓明園畫家村中的一員,魏野回顧了那個時候包括自己在內的圓明園藝術家的創作狀態。“那時看不到西方美術史,也沒有畫冊,連印刷品都很少,特別渴望看到。我們藝術筆電裏夾的都是剪下來的印刷品。誰要是有一本正經畫冊,他就是我們最好的朋友。”魏野笑著回憶道。顯然,資料的匱乏並不能阻止大家對藝術的渴望。後來,當圖片資料的蒐集不再是問題的時候,“我們以十年的速度把西方美術史整個臨摹了一遍。”在被這些西方藝術大師作品震撼的同時,藝術家們開始專注于對筆法、調色等繪畫技巧問題的研究。在魏野看來,這個時期還不是真正意義上的創作時期。“走向創作是在圓明園之後。95年開始,大家都逐漸有了創作意識。”魏野認為,很多藝術家都可以畫的很好,關鍵是選擇自己還是選擇別人的問題,而聰明的藝術家通常是選擇前者。“很多藝術家在追求獨一無二的東西,但找不到,其實自己就是獨一無二的。不是技巧上的獨一無二,而是思想上的獨一無二。找自己就可以。”

對於魏野來説,在圓明園畫家村度過的歲月無疑是自己藝術生涯中最有意義的時期。“這一群人是職業化藝術家,職業化帶動了人們純精神領域的獨立性。有了職業藝術家才有這個行業,有了這個行業才能産生産業化、商業化。我們那時意識不到藝術是産品,我們渴望的是自由,在藝術上、自身上渴望自由。”在藝術創作的道路上心無旁騖、自由馳騁,這樣的純粹與本真是屬於那個時代自由藝術家們的共同理想與追求,那段歲月也理應是珍藏在包括魏野在內的每一個圓明園藝術家心中最美好的回憶。

藝術家魏野回答記者提問

理性與抒情

在很長的一個時期內,魏野將藝術創作的視角聚焦于社會問題。其系列作品“公司制度下的眾生相”便是這類作品的代表。“表面上這個世界是有不同的國家構成的,每個國家有著不同的律法,但隨著社會有政權為主體到經濟為主體的衍變,真正支配人們日常行為的是公司制度。”事實上,也正是社會的大環境在一定程度上影響了魏野的藝術風格,從而成為其藝術表現的一個重要方面。與很多接受過西方教育後歸國的藝術家有所不同,笑言自己在三次出國計劃均未果之後對出國産生了逆反心理的魏野在藝術創作上始終沒有離開中國的土壤。在魏野看來,中國的純物質文化背景對自己的影響尤為深刻,作為藝術家可以通過自己對物質的深刻認識來表現當今社會的這一特性。在這個意義上,藝術作品可以成為一種“龐大的證據”來見證這個時代,從而引發人們對這一現象的反思。

魏野作品《香蕉》

與社會問題形成對比的則是藝術家對自然的關注和表現。“社會問題比較理性,首先不能亂説,必須以公眾的態度去理解它,很緊張,而且要不斷地理性重復,非常痛苦、非常累。有時候就要回到藝術家本身的情感上來,所以我就抒情、放鬆一下,畫一些類似風景的作品。”

儘管如此,魏野筆下的風景也並非是對自然的照搬。“不是照著畫,而是我自己心裏的風景、思想上的風景,捕捉到之後,表達一種印象,很放鬆。”這樣一來,在魏野的創作中逐漸形成了理性與抒情兩種性格迥然的作品風格。

現場作品

不變中的萬變

在魏野的作品中,某些特定的形象成為了其藝術創作的標誌性符號。其中,向日葵便是其中的典型代表之一。“現代文明中的人類,為追求更舒適的物質生活,不惜破壞生態、違背自然規律,逐漸迷失本性。這個代表了人類本性及向上精神的向日葵,我從1994年開始就在畫布上表現它。”在創作于1994年至1998年的“缺壤——變異的向日葵”系列中,魏野將向日葵置身於污染的環境中,表現其在營養不足的情況下蒼白無助的狀態及變異的形態。而在2000年至2004年的向日葵題材作品中,藝術家又將目光投入到人類的精神缺壤上。“人類的思想意識決定其行為準則,因此這一階段表現的是向日葵在現實社會中的生存狀態。”通過向日葵這一主體形象,魏野生動地指出了文明在給人類生活帶來舒適和諸多方便的同時,也使原本簡單而直接的生存方式因人為因素而變得紛繁複雜。

觀眾在觀看現場作品

儘管物體的形象在魏野的作品中十分鮮明,而他所“表達的並不是物質、物體本身的問題,而是一個藝術家的認識問題。”魏野相信,藝術討論到最後,所要表現的“還是靈魂和思想上的問題”。在其近幾年的創作中,藝術家所關注的焦點開始從社會現實問題轉移至更為形而上的思想領域問題,而作品的構成主體則是以香蕉和蘋果的形象出現。在以不同形式分別對這二者的表現中,對於“想像力”的探討成為此類作品中的核心。在魏野看來,“想像力會帶動人們的思考,只有具備想像力才有創作。”此次個展取名為“狂想的永恒”,也正是體現了對這一主題的思考。“狂想能不能永恒是字面上的意義,我提出這個主題,把想像力變成一種形式來表達給別人看。我要把它推到一個極限,畫一張不行,畫兩張、三張,我可能畫一輩子,我一定要讓大家知道,在想像力上是否有終點和極限。”在魏野最近創作的一幅作品中,牛頓、夏娃、喬布斯與藝術家本人頭頂不同形態蘋果的頭像被並置於畫面之中,他們分別代表了引力、魅力、創造力與想像力。“這些人都是有法則的,世界上成功的人物都掌握了幾種力量的法則,他深知這種法則是什麼,然後怎麼樣運用這種法則。這四個人的力量如果結合在一個人身上是不可想像的。”或許,正是因為有了無限的想像力,一切才皆有可能。

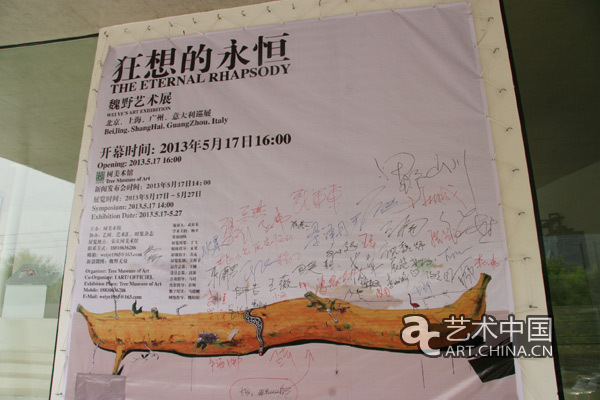

《狂想的永恒》魏野個展海報

|