| 一、從分離派開始

維利·艾森施茨(WillyEisenschitz)1889年10月27日出生於維也納迪特斯巷的猶太富裕家庭,他的父親是一名律師。這一年車爾尼雪夫斯基逝世,海德格爾出生。作為“新藝術”運動(Art Nouveau Movement)經典代表作品的埃菲爾鐵塔也于同年建成。

19世紀下半葉,隨著奧地利在普奧戰爭中的失敗,加之歐洲經濟整體有了可觀的發展,使得維也納逐漸失去了對原德意志聯邦地區的影響力,這種失衡使得奧匈帝國內部的民族紛爭不斷升級,歐洲的文化中心也開始向巴黎、倫敦以及柏林轉移。在19世紀的最後十年,面對日益強大的德國,奧皇不得不考慮推進新的文化政策,希望將藝術作為促進奧地利民族團結的手段之一,正是在這樣的背景和當權者的支援下,反沙龍制度的藝術家組織,開始宣稱與一切舊的藝術分離,創立新時代的藝術,興起了以奧匈帝國首都維也納為核心的一場造型藝術的革新運動——即古斯塔夫·克林姆特(Gustav Klimt)于1897年創立的維也納分離派(Vienna Sezession)。在同一時期弗朗茨·馮·施圖克(Franz von Stuck)在慕尼黑創立了分離派;馬克斯·利貝曼(Max Liebermann)在柏林創立了分離派。這一年維利·艾森施茨8歲。

相比德國的分離派運動由象徵主義(Symbolon)和後印象主義(Post—Impresionsm)指向表現主義(Expressionism),維也納分離派更多的是反映了新藝術運動的影響。克林姆特作為維也納分離派的第一任主席,奧地利前衛藝術的先驅,堅定地拋棄了19世紀歷史主義,在象徵主義與裝飾風格中尋找“藝術應得的自由”。他的作品受到德國“青年風格”(JUGENDSTIL)的影響,並將工藝美術的裝飾性色彩和線條與古典繪畫的造型與構圖結合在一起,成就了典型的新藝術運動繪畫風格。由於分離派沒有明確的藝術綱領,加上社會輿論以及分離派內部對他藝術主題與形象的詬病,1905年克林姆特離開了分離派,與其追隨者組織了新的團體——新藝術社(Neukunstgruppe),並在維也納的畫廊頻繁組織聯展。埃貢·席勒(Egon Schiele)就是其中著名的一員。與大多數出生於19世紀末的畫家一樣,艾森施茨也是從學院派、印象主義(Impresionsm)、後印象主義一路走來的,席勒與艾森施茨在他們二十幾歲的時候先後離開了維也納美術學院(前者是被開除,後者是退學),與舊制度的守衛者、保守的學院派劃清了最後一道界限,沿著印象主義與後印象主義的足跡開始了形成自我風格的旅程。

在革新派與學院派的徹底決裂和角力中,以及德國、法國、英國的前衛藝術蓬勃發展的變革中,維也納的藝術交流活動日漸豐富:皮埃爾·博納爾(Pierre Bonnard)、埃米爾·安托萬·布德爾(Emile Antoine Bourdelle)、保羅·塞尚(Paul Cézanne)、溫森特·威廉·梵谷(VincentWillem van Gogh)、保羅·高更(Paul Gauguin)、克勞德·莫奈(Claude Monet)、亨利·馬蒂斯(Henri Matisse)、奧迪隆·雷東(Odilon Redon)、皮埃爾·奧古斯特·雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir)、奧古斯特·羅丹(Augeuste Rodin)、詹姆斯·惠斯勒(James Whistle)、愛德華·蒙克(Edvard Munch)等藝術家的作品都來此展出,這些破舊立新的“獨立者”們使得年輕的艾森施茨得以迎面感受到印象主義、後印象主義、象徵主義、野獸主義(Fauvism)、表現主義的風格魅力,並以此為契機研究這些新生藝術流派的表現手法與理論根基。

雖然在積極的文化政策的影響下,維也納已經成為歐洲現代文化的搖籃之一,然而對於艾森施茨而言,被稱為藝術首都的巴黎則更具吸引力,他于1912年來到當時巴黎最富盛名的大茅舍藝術學院(Académie de la Grande Chaumière)習畫,並結識了他的夫人克萊爾·貝特朗(ClaireBertrand)。貝特朗為他生下了一個兒子和一個女兒,他的兒子不幸在1944年前後於集中營中被殺害。在第一次世界大戰中,維利·艾森施茨遭受了與許多在巴黎的奧地利人一樣的命運,他們被拘留在一家修道院達三年之久,在此期間艾森施茨堅持作畫,創作了許多受分離派和印象主義影響的作品。直到1921年的夏天,維利在前往芒通(Menton)的路途中停下腳步,發現了法國南部之美,開啟了他重新認識關於光線與色彩的“微妙的感受”。這使得維利重新回到了後印象主義的奇點,回到了塞尚。

二、重回塞尚

維利·艾森施茨最為推崇的是塞尚,他從塞尚那裏找到對結構和色彩的認同感,使艾森施茨所觀察到的自然有了一種解放意義上的重構。敘事性、繪畫語言包括顏色與線條被自印象派以來的現代派畫家逐一解放,使得畫面本身由從文藝復興繼承而來的“理解關係”抽離為一種“事實關係”。這種事實包括光線與色彩關係、空間與構成關係以及外來刺激和感官反映之間的關係。

印象主義起初就是將色彩從固有物體中解放出來,色彩的解放走向極致的道路有兩條,一個是分色主義(Divisionism),它將視光分析推進到生物物理學的邊界,以一種極為嚴謹的規則點彩作畫,但代價是失去了繪畫性,因此也就失去了在繪畫語言上進一步推進的可能。另一條推進色彩解放的道路是由塞尚開闢的,塞尚的偉大不是憑空而至,塞尚摒棄了印象主義沿襲的中心透視的空間結構,進而將透視結構從純色彩印象中抽離掉了,就像塞尚最常説的,要真正做到“現實”。真正的現實是把繪畫當做現實的一部分,它無法再現或模倣現實,原其本身就是現實。如同20世紀歐洲藝術界經常被重復的一句話:“繪畫不是追隨自然,而是和自然平行的工作著。”當艾森施茨意識到繪畫是不可能僭越于現實之上表現現實時,他追隨塞尚,選擇通過自然走入“客觀的現實化”,塞尚的這一觀點後來成為立體主義變革的重要依據,這也是為什麼在維利·艾森施茨的風景及靜物作品中,能夠找到塞尚和立體主義的痕跡。

除了塞尚之外,艾森施茨還多次實踐了納比派(Nabis)的繪畫方法,如他于1925年創作的《戴內尼菲周圍的風景》(Landscape around Dieulefit)、《窗前的花瓶》(Flower Vasein Front of Window)用色彩平涂的方式,弱化空間幻覺。從繪畫語言上講,納比派最為鮮明的特徵在於,它以色彩的邊界取代物體固有結構的邊界,用顏色來表達空間,將現實世界置換為色塊的排列,提升色彩的表現力。這些實踐也展露出艾森施茨對他這時代出現的各種繪畫技法的嫺熟程度。

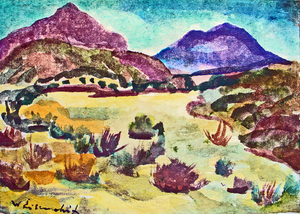

回到塞尚,塞尚的藝術一方面充滿了深刻的理性,他的思索為現代主義諸畫派開闢了方向;另一方面,在孤獨的理智修成正果之時,萌生出一種類似“中得心源”的詩意。塞尚説:“風景變成了人,變成了我內在的一個有思想的有生命的東西。我與我的作品融成一體了……我們合併成彩虹色的混沌世界。”塞尚從普羅旺斯田野表面的靜止中,看到了蘊含在岩石內部的地質力量,運作于樹木之中的旺盛生命力,這同樣給了艾森施茨深刻的啟發,他創作了多幅《普羅旺斯風景》(Landscape of The ProvenceRegion),向塞尚致敬。再比如艾森施茨于1930年前後創作的《能看到卡普博納特的林望多》(LeLevandou with a view onto Cap Benat)海面展現出深沉無盡的蔚藍,連接至最遠處的山丘。畫面的筆觸擁有一種簡潔而輝煌的效果,這幅作品和他所有成熟的風景畫一樣,具有塞尚般深邃的穩定感的同時又完成了艾森施茨個人情緒化的體現,即對生命的熱愛。

塞尚將繪畫作為平行于現實世界的空間存在,畫面中一切形態都以二維空間為基礎,在重構色彩和空間的過程中,畫面成為在自然當面的構造。艾森施茨在接受塞尚繪畫理念的基礎上,並沒有將塞尚的空間研究作為自己繪畫的最終方向,而是將視覺的色彩節奏與生命的律動結合在一起,並微妙地體現在畫面中,這成為了艾森施茨成為表現主義藝術家的前提。

三、通往表現主義之路

在通往表現主義的途中,維利·艾森施茨試圖選擇最為低調的一條道路。

在20世紀初的表現主義先驅中,奧地利的克林姆特、席勒、奧斯卡·科柯施卡(Oskar Kokoschka)都是具有代表性的。艾森施茨與科柯施卡相差2歲,他們都活躍于當時的歐洲藝術界。但科柯施卡的表現主義與艾森施茨的表現主義的來源和去向卻是截然不同的。

科柯施卡的畫面受到分離派以及英國的比亞萊茲的影響,顯得神秘而具有象徵意味,用極具裝飾感的線條和色塊表現出強烈的個人精神和情緒,並且科柯施卡與德國前衛藝術家的接觸使他的藝術風格很快轉向了更為強烈的德國表現主義風格。

艾森施茨的表現主義是“非敘事”、“非象徵”、“非裝飾性”的,他部分地接受了巴黎野獸派的色彩和筆觸,以及立體主義的結構構成,通過客觀世界的顏色和形態冷靜地釋放內心情感,成為20世紀藝術潮流中的一種非典型範式。

事實上,艾森施茨一直試圖避開追隨繪畫界的主導潮流,他幾乎不光顧酒吧,社會交往也不複雜,他更像一個孤獨的行者,反覆地思考如何將自然、風景、一枝花甚至是一件普通物體的秘密,非常吻合地表現在畫布上。他那些充滿熱情和生命力的具有表現主義情懷的作品背後顯示出的仍然是他追求的穩定和精細,而又將這種理性限制在他的情感詩意之中。艾森施茨就像一個偉大的平衡者,踩在“真實”的圓球之上。這個“真實”既是真實于自然,又是真實于自我。

1923年前後,艾森施茨結束了6個月的義大利之行,回到法國,舉辦了多個藝術展,在他的風景作品中,找不到過多的觸景生情、多愁善感,艾森施茨作品所表現的,只是自然的詩意。在1924年到20世紀30年代初的幾年,艾森施茨或由於生計或由於身體狀況,和家庭輾轉于法國的巴黎、戴內尼菲、普羅旺斯、米利梅斯以及瑞士、英國、愛爾蘭、義大利和西班牙的南部地區,創作了大批表現當地自然和城市風光的作品。艾森施茨進入了自己創作的高峰期,他不斷地尋找新的創作主題,這一時期他的畫面風格隨著風景和情緒的不同也有著或多或少的變化,在表達普羅旺斯的陽光時,畫法歡暢感性;在表達塞納河忙碌的碼頭時,畫面緊張敏感;在表達西班牙南部山區時,畫面陰鬱苦澀……不得不承認,當我們去面對艾森施茨的作品時,雖然畫面冷靜具象,繪畫技巧完美,卻往往首先被他畫面中流露的表現主義的情感所震撼,從這個角度上説,維利o艾森施茨是一個偉大的表現主義畫家。

四、余論

維利·艾森施茨是這樣一位藝術家,在活著的時候已經取得了巨大的成功,當然對他最重要的認可是1937年,這一年在巴黎國際展覽會上他得到了許多藝術家夢寐以求的金質獎章。他熱愛繪畫,1931年時他的右肩關節痛,迫使他纏上石膏繃帶達6個月之久,期間,他用左手繼續創作水彩畫和水粉畫;同時他也熱愛生活,雖然戰爭給他帶來許多身體和心理的傷害,但在他的畫面中,仍可以感受到他對自然對生活的嚮往與讚美。除了參加政府舉辦的展覽,艾森施茨生命中最重要的展覽應該是1949年在巴黎的阿勒德畫廊舉辦了“畫家家庭”展覽,展覽展出了艾森施茨和他的夫人克萊爾·貝特朗,以及女兒(別名伊夫林·馬爾克)的作品,這個展覽取得的成功使他走出了二戰的陰影,重新活躍于巴黎主流藝術。

繪畫已經成為艾森施茨生命的一部分,一刻也不能停歇。1974年7月8日,維利·艾森施茨在巴黎逝世,享年83歲。維利·艾森施茨的全部作品大約有1400幅油畫和3000張水彩畫,其中350幅油畫在全世界37家博物館、美術館展出過。

2011年正值“中奧建交40週年”,作為慶祝“中奧建交40週年”系列活動之一,在多方的促成下,2011年10月26日,中國美術館以“從分離派到表現主義”為題,舉辦了出生在維也納的畫家維利·艾森施茨的作品展。展覽分為肖像與人體作品、風景寫生、城市風光、水粉水彩畫5部分,展出了維利的60余件作品,作品中大部分是油畫,同時也包括數幅水粉畫。展覽的展品來自維也納的觀景樓博物館("Osterreichische Galerie Belvedere Wien)、林茨的倫托斯博物館(LentosKunstmuseum Liz)和奧地利的個人收藏,絕大部分來自世界最大的艾森施茨畫作收藏家——來自維也納的“舒茨典藏”(SCH"UTZ KUNST),“舒茨典藏”還通過這一展覽向中國美術館捐贈了一幅艾森施茨的代表作品,豐富了國家美術館的收藏序列。

這些作品讓我們認識到在20世紀的法國活躍著這樣一位冷靜、理智和富於情感的奧地利畫家,無論是他的油畫還是水粉和水彩,他的每一幅作品都能顯示出他的激情。從分離派到表現主義只不過是艾森施茨生命中不斷變換的主題印記,而始終使我們感動的是艾森施茨的人生光芒,他將情感與理智優雅地平衡在每一幅作品之中,這是屬於繪畫生命的靈魂之火,它超越了流派,燃燒出維利·艾森施茨最為閃亮的詩意精神。

|