|

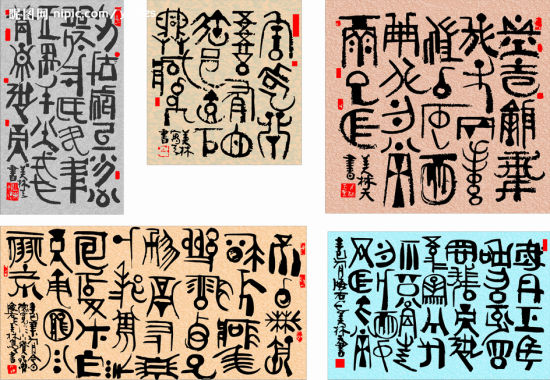

韓美林書法作品

在一次全國書法展評審的間隙,戴志祺秘書長聊起當代書法發展的概況,其中説到韓美林,他十分推崇,建議我收集一些韓美林的書法研究一下。因為工作忙,資料收集零零散散,不成系統。

今年到銀川出差,順便參觀張賢亮的影視城,遠遠的看到高聳的城門上,立著韓美林書寫的榜書對聯:文官下轎,武官下馬。我每次出差,總是留心題壁之處,歷代文人多有遺墨留存,其中不乏佳作,民國以前多工穩嚴整,民國以後開始玩情趣,奇形怪體逐漸增多,至於當代,不少名人的書寫,差強人意,有的搔首弄姿,聲嘶力竭,有的鼓努造作,風情萬種,可憐名山大川,古寺名剎,總被糟踐。韓美林的八個大字,在獵獵朔風中,精神抖擻,威風凜凜,猶如大將軍橫刀立馬,丈夫氣概,橫空出世。那天,經過長途跋涉,人困馬乏,渾渾噩噩,見此數字,突然警醒,為之一振。

很久沒有看到這種令人心魄搖動的作品了。此等格局,此種氣度,簡直與顏魯公有一比。

韓美林最近又出版了《良弓在手》,篆隸楷行草,悉數囊括,加上他過去出版的《天書》,韓美林筆下的文字,或帶有文字意味的圖形,已經全部展現出來。正如《天書》出版後紅極一時而書法界對此反應冷淡一樣,《良弓在手》在書法界也不會有大的影響。書法家充其量把它當做這位畫家的塗鴉而已。陳履生在序言中這樣預測:“過去很長一段時期,美林寫的楷書雖然也受到了大家的關注,可是,人們都沒有像重視他的繪畫或雕塑那樣重視他的書法,相信,書法界的很多專家都不會認同他的書法。”

他的楷書,緣于早年接受的顏體書法的傳統教育,至今保留了顏真卿那種剛健博大、渾厚飽滿的感覺,這也是書法家們較為認同的一種風格,也就是説,基本沒有脫離傳統書法的規範樣式和審美範疇。

他的篆書,模擬金文,有時刻意用現代的筆墨去表現鐘鼎上的金石氣息,這一點與清代碑派書家的審美意趣是一脈相承的,只是因為他用畫家的眼光對待詭譎萬變的大篆,在結構的離合疏密上,更加講究結構之美,賦予種種意趣,像文字,更像繪畫。

他的隸書力圖表現出秦漢簡牘帛書的意味,往往通過強化先人用筆結字的某個特點,提煉成為有趣的符號,作為入畫的材料和創變的基因,其書寫動機十分清楚。

從形態和手法上來看,他的楷書、隸書、篆書都與其繪畫、雕塑的藝術特徵相一致,而近期拿出的行草書,則基本上是用專業書家的筆法使轉標準來嚴格要求的。看得出來,他對於草書的性情揮發,情有獨鍾。

韓美林的“天書”,很難用書法來界定。“天書”與中國書法有所關聯,是原始藝術、文字、圖畫的綜合。他在豐富多彩、琳瑯滿目文字圖畫裏面,發現了中國文化的巨大魅力,這是一座對於造型藝術家來説,取之不盡、用之不竭的資料庫。

這是我在閱讀了韓美林“天書”和諸體書法後的基本感受。

毋庸置疑,韓美林的書法與專業書法家的審美取向、技法手段都有著很大的區別。傳統書法經過千年的積累發展,已經形成了相對穩定、成熟的概念體系,在實踐上,有法可依,有法可循。韓美林的書法,異軍突起,屬於另類,拿傳統的條條框框,套不進去,拿現代書家創新求變的理念來衡量,似乎也是格格不入。

令書法家們尷尬的是,雖然不願意承認韓美林書法的“合法性”,不願意接受他成為“聯合國”的一員,但誰也不能不承認韓美林的存在。他的顏體大楷與他的繪畫、雕塑,充斥著城市和鄉村的各個角落,那種憨態可掬的文字早已深入人心。書法家們頻繁舉辦展覽的目的,就是為了讓自己的書法被社會接納,被世人所認可,但好像還沒有幾位書家能夠像韓美林那樣做得如此徹底的家喻戶曉。比如,我們看到他的書法,就知道這是韓美林的筆跡,只有他這樣寫;書法家兢兢業業師法二王,窮盡筆法,甚至不讓古人,但在展覽會上,如果把名字覆蓋上,可能沒有人猜出這是誰寫的,除非觀眾是行家裏手,熟悉當代書家的各種面目,具備火眼金睛,普通百姓則無法做到。

這應該是韓美林的獨到之處還是他的成功所在?無論書法家們如何看待韓美林的書法,我以為他做得非常成功,可以稱之為獨樹一幟,“前無古人,後無來者”。

相比于美術,書法界儘管有幾位躍躍欲試的書家大談革新,但革新創變的聲音要微弱得多。書法界整體上理念保守,思想沉悶,求新求變的意識比較欠缺。繪畫主張“以最大的功力打進去”,“用最大的勇氣打出來”,“似我者俗,學我者死”,這種理念,沒有哪位畫家公開反對;書法傾向於“打進去”,“打進去”就是繼承,繼承好了,就能成家,但很少有人説“打出來”,人們一般認為書法在古人那裏已經窮盡,打不出來。也有想“打出來”的,要麼是自身沒有做好,要麼是經受不了各方的壓力,要麼是經濟所迫,總而言之,曇花一現。玩“現代”的,大多像個雙槍老太婆,一手“傳統”,一手“現代”,否則就要餓肚子,活不下去。

韓美林的書法非常“現代”,卻活得很茁壯,生機勃勃,老少咸宜,雅俗共賞。其中的原因是什麼?專業書家不能總是滿足自身的筆法嚴謹,傳承有序,不能總是習慣於在書法這個小道裏面津津計較,有必要放下身價,看看外面的世界。

韓美林書法的異軍突起,有兩點值得專業書家進行反思。

其一,為什麼畫家總是製造新異的書法風格?

畫家書法是書法史上值得研究的群體現象。大致從宋元以後,畫家書法的陣容越來越強大,不斷為書法的發展補充新鮮血液,時代書風的變化,審美風尚的更疊,往往與畫家書法有關。歷史上,書法創作中的新風格、新詞彙常常緣于畫家的創作。趙孟頫在《秀石疏林圖卷》中題曰:“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通;若也有人能會此,須知書畫本來同”,指的就是“書畫同源”,即書畫使用毛筆這一特殊的工具,均建立在書寫這一特定的技術基礎之上。

創造了墨戲雲山的米芾,其畫之“米點”,側筆橫臥,其書法用筆,側筆取妍,既迅疾利落,沉著痛快。米芾自稱“刷字”,其“刷字”的爽快與墨戲雲山的元氣淋漓如出一轍。董其昌的山水畫,善用淡漠,運之於書,疏放空靈,使書法的墨法層次豐富,別開生面。八大是以書入畫、以畫入書的代表。八大以畫入書,追求畫意與書意融通,其畫縱橫開闔、揖讓顧盼的構圖與書法中奇趣橫生、跌宕誇張的結字布白相一致,觀其書,如讀其畫,簡淡、樸厚、傲岸、奇偉的美感蘊含在字裏行間。之後的揚州八怪,書法都各具風貌,其中,鄭板橋作字如寫蘭,其書畫風格的一致性,更加突出。

近現代以來,吳昌碩、齊白石、黃賓虹、張大千、潘天壽、來楚生、李可染、陸儼少,謝稚柳、王個簃、林散之、魏啟後,“貴能深造求其通”,書畫兼善者代不乏人。一般情況下,人們都認為吳昌碩書法中的篆籀筆法運用於花鳥畫,使其畫得雄渾樸拙之氣,其實,如果沒有繪畫中筆墨的靈活運用,也就沒有其書的神融氣暢,老筆紛披。看看他同時期的書家篆書就可以知道其中的區別。齊白石又是一個典型的例子,他借助《天發神讖碑》這個似篆非篆的怪胎,用繪畫中常見的構圖法,創造了奇崛生辣、大開大闔的新境界。黃賓虹的篆書,在當代大受推崇,因為他作書的辦法不同於書家,他將繪畫中的“濃淡枯潤”之墨運用於書法之中,蒼中含潤,潤中有蒼,達到了“渾厚華滋”的境界。林散之多年從黃賓虹學畫,畫名不顯而書名顯,成為一代草書大師。他的書法善於用墨,濃墨、淡墨、枯墨交互並用,水墨氤氳,秾纖適度,枯濕合宜;他又借鑒繪畫中的皴法,或皴擦塗抹,或蹲鋒絞翻,或擒縱跳躍,撲朔迷離而不失傳統筆法的基本要素。從某種角度來説,林散之的書法真正的實現了對舊有成法的突破,開始把點線書寫的魅力通過各種藝術創作手段進行了深度挖掘,“藝術”的意味得以凸顯。

與書法家的循規蹈矩不同,畫家的書法可以總結為如下特徵:

畫家書法往往具有鮮明的和創造意識,情感豐富而且敏感,創作上有強烈的表現慾望,精神張揚,個性鮮明,歷史上的“米顛”、“八怪”均屬此種類型。而傳統書法由於始終與“實用之需”密不可分,溫文爾雅,四平八穩,重視理法,缺乏揮運之趣。

畫家書法偏重造型。作畫重視整體氣象、整體效果,“只要藝術效果好,形象充實,那麼在形式上、技法上、製作上,完全可以不擇手段”(韓美林語)。所以畫家在筆法的運用上,往往不太顧及成法的約束,隨心所欲,整體感強烈,可能有瑕疵;書法家在結構筆法上,反覆推敲,細節講究,特別是篆隸楷書,格子一疊,把每個字寫好即可,通篇佈局基本可以不予考慮。

畫家書法強調變通。畫家必須具備靈敏的形式感覺和變通能力,表現在書法上,意象奇偉。鄭板橋的“六分半書”、金農的“漆書”、徐生翁的“孩兒體”等,如無奇特的審美情趣,斷不會如此。書法家師承淵源清晰,作書講究“出處”,厚積漸變,“守”多於“破”,創作上惰性明顯。

通過對歷史上畫家書法的梳理,可以看出,韓美林書法正是得益於繪畫和裝飾。他善於從民間藝術和原始文化中提煉繪畫語言,同樣,他在上古三代文字中也找到了適合自身的書寫語言,而書寫語言又由一個個抽象的符號所組成。顯然,他是主動的挖掘傳統,而不是被動的接受;既要尊重傳統,又不能囿于傳統;既要法度之內的表現,書寫的意趣,更要自身的感受。

韓美林的一些創作言論,可以清楚的體察到他的藝術取向:

我研究書法是為了畫畫。所以我的取向就不能同於古文字學家和書法家,我偏于形象的攝取。

我不是給書法界的朋友們看的,我的角度很簡單——“視覺舒服的古文化感覺”

將我們古人所創造的文化,以現代審美意識去理解它、創造它,但是不傷害它(我指的是文字的結構上、字形上)

古文字學家求的是形音義,畫家在其中看到的是點線面。

古文字學家研究古文字是為了求證,藝術家研究古文字是為了求美。

“感覺世界”是人類對客觀世界頓悟的另一個境界,是人們文化的昇華。我找的就是這種感覺。古文化就給我提供了這種感覺條件。

當然,從書法的角度,我並不認為韓美林的書法盡善盡美。他的篆隸更多的是從中提煉符號,介於書畫之間,不能用單純的書法眼光予以衡量。他的顏體大楷是相對讓書法家所能認同的。但其中的瑕疵也顯而易見,技術不夠成熟。任何藝術沒有技巧不行,但技巧太多了,又不能成為高明的藝術。以古典傢具為例,清代的傢具比起明代,繁縟許多,技術嫺熟,但無論如何沒有了明代傢具的簡練與高古,藝術境界差了許多。

韓美林的大字對聯寫得最好,越大越好,越大氣越足。顏真卿以後,學顏的蘇東坡是一個,在尚意的時代,蘇把顏字寫得溫潤了,文氣了;之後,斷檔數百年;清代軟弱得不行,偏偏出來一個翁同龢寫顏字,他是把北碑的寫法融入進去,也是一項發明改革,後來譚延闿譚澤闿均用此法,自成氣象;進入當代,數十年沒有移情別戀,不依不饒專攻顏楷的就屬韓美林了。韓式的顏楷,加入了繪畫和裝飾的手法,屬於另一種改革,手段不同,又在顏楷家族了增添了新品種。這個不容易。我沒有見他寫過字,但要説寫榜書,我有體會,十有九敗,成功率很低。

其二,具有中國氣派的作品是什麼樣子

清人劉熙載《藝概》中雲:“秦碑力勁,漢碑氣厚,一代之書,無有不肖乎一代之人與文者。”所謂晉韻、唐法、宋意莫不與其時人文風氣密切相關。

秦漢時期的文化藝術特徵,概括起來説,富於想像和創造,氣象宏闊。這是處於上升階段的封建帝國的強盛所決定的。偉大的時代必然造就如此恢宏的藝術。阿房宮、秦始皇陵與兵馬俑坑,這些巨大的藝術形象,都是秦代統一帝國威嚴的象徵。即使是書于簡牘上的那些微小的秦隸,如果放大觀賞,一如兵馬俑的質樸、憨厚、倔強和凜然,無茍且之態,無靡弱之音,無寒酸之氣,無媚世之風。

自漢高祖劉邦平定天下,統一中原,建立西漢政權,至漢武帝四齣征戰,橫絕沙漠,西越蔥嶺,威震中亞,建立起中央集權的大一統的封建帝國之時,中國社會步入到一個恢宏壯闊、激越昂揚的歷史時期。漢代隸書,無論是廟堂裏的端莊肅穆,還是山野摩崖的肆意縱橫,漢隸總體上呈現出那種感性、外向、擴張、宏闊、繁富、博大、豪邁、雄奇、巨麗的審美意象。

唐代與漢代一般並稱漢唐,韓愈的文章、顏真卿的字、李白、杜甫的詩、張旭的草書,全都是大氣象。唐代的隸書因其千篇一律常招詬病。唐玄宗李隆基寫的《紀泰山銘》,富貴華麗,現代人喜歡玩樸拙,不喜歡這一路的風格,覺得庸俗。但其中的鋪張、威風、莊嚴和自信不是現代人所能模倣的。這也是大唐帝國盛世的寫照。

宋元以後,帝國的自信在北方遊牧民族鉄騎的掃蕩下,逐漸靡弱,國勢漸衰,藝術也不由得失去大國的豪邁,意趣的追逐成為時尚。

再看清代的書法。在滿清充滿血腥味的文化政策的極力打壓鉗制之下,漢族文人遭受到了嚴酷的整頓和改造,體驗到了歷史上前所未有的恥辱感。在全體男性國民強迫性的刮凈頭皮梳起大辮子的時候,漢族文人的獨立人格被摧枯拉朽,他們骨子裏承繼下來的高傲與優越,轟然倒塌。有清以來,斯文掃地。何紹基和劉墉分別是碑、帖的代表書家,從何紹基顫抖的筆法和劉墉臃腫的體態裏,可以清楚的看到帝國的輝煌已經離去,積重難返,粗重的喘息和孱弱的腳步,令人嘆息。

今天的中國,已經不是清朝末年整天的挨打受氣。經過三十年的改革開放,中國經濟已經躍居世界前位,過去滿大街的自行車變成了全國性的汽車交通擁堵,郵遞員書信來往業務停止了通訊換成了衛星和手機,天上的載人太空梭繞著地球一圈圈的飛,水裏的潛水器一氣扎到5000米的海底,航空母艦這個給國人提氣的龐然大物也要下海了。中國社會日新月異,突飛猛進,帶來思想和藝術的大碰撞,大融合,新理異態,不足為怪。中國藝術,欣逢盛世,理應創造出具有大國氣象、中國氣派的作品。

回顧一下當代書法三十年的發展,是群眾運動多於精英的探索,是地攤式展覽多於精品的研讀,是火熱的激情多於理性的思考,是怪誕、粗俗、小情趣、小家子氣多於正大格局和廟堂氣象。特別是在氣象上,不能與時俱進,跟不上時代的發展。現在的書法,為什麼到處都是斜斜倒倒、歪歪扭扭?因為這些有大氣象的作品現代人常常棄之若履,起碼在國展裏面純正的漢隸和顏楷基本上看不到。有顏楷,也是圖説三國,大話西遊,醜化顏魯公,戲謔正人君子,開老祖宗的玩笑。

韓美林“大美”的書風適應當代中國迅猛發展的形勢,符合大國崛起的審美需求。從歷史的角度來看,中國最為輝煌的歷史,一是商周,二是秦漢,三是隋唐,國勢強盛,思想活躍,藝術繁榮,涌現了一批大藝術家,大手筆,開宗立派,戛戛獨造,影響後世。商周大篆,雍容肅穆;秦朝小篆,巍峨聳立;漢隸碑刻,雄強霸悍;隋唐大楷,凜然正氣。隋唐以後,中國藝術走向衰落,氣局漸趨狹窄,但時代不同,各有風範。當代中國,可以説是歷史上的第四次輝煌,國人有目共睹,雖然問題很多,但也絕非自我膨脹。那麼,當代中國的書法,有什麼時代特點嗎?有可圈可點的東西嗎?沒有。能用幾個字來概括嗎?不能。

最不“給力”的是書法,最不簡單的也是書法,因為在時代洪流面前,大家都在思變求新,唯獨書法十分安逸。不知道我們的後來人是否會鄙薄我們,是否會看不起我們這一代,光有積澱了,種子播下了,老是長不出來莊稼。清末民國,國家和民族到了生死存亡的時候,政治混亂,民不聊生,即使在這樣的環境裏,仍然出現了吳昌碩和康有為。太平盛世,至今沒有孕育出當代的吳昌碩和康有為。

在書法家們沉迷于所謂的傳統,自足於筆法,用幾種簡單的造型變化創造所謂的時代書風的時候,作為畫家的韓美林正在翻檢歷代文字和書法,正在創造他幻想中的中國氣派。和當今種種流行書法的陰柔、軟媚、小氣、狹隘不同,他以中國最為輝煌的三個歷史時期的藝術為根基,追求恢弘壯闊的大美境界,大佈局,大氣勢,大氣象,大氣派,擯棄小巧,刪除嫵媚,大大方方,絕不扭捏。

他説:“兩漢以前的文化,(包括甲骨文、金文、青銅器、石器、傳銘、岩畫)決定了我藝術作品的個性,使我擺脫了學院派“藝術教條主義”的束縛。”這句話,可以看出韓美林書法的淵源。

他又説:“我酷愛民族和民間藝術,我一生也不能離開這個“根”,它是撫育每一個中華大地藝術家的母親。等我們長大成人了就得自己站、自己走、自己養自己。在困難面前或是在勝利面前,不要忘記回一回頭,看一看這個撫育你的母親。不要一輩子不斷奶,但也不要跟著別人去姓人家的姓。”這段話,可以看出韓美林書法的追求:既不能忘了娘,忘了本,更要有“我”,寫不出“我”來,“語不驚人死不休”。

和許多以書法為生的書法家的不同之處,他不是為書法而書法,而是藝術創作中的激情釋放,是生活中的情感流露。韓美林熱愛生活,關注社會,大膽放言,敢於疾呼,有藝術家的真情實感,有知識分子的良知,有文人悲天憫人的情懷,活得真實,做得可愛。這都是其藝術風格形成的原因。如果他不讀書看報,無關家國,胸無點墨,寫出字來圖個小錢,論平方尺,討價還價,哪還有這樣的胸懷和氣度?

總之,韓美林的書法,毀譽兼備。成敗得失,甘苦自知。他在美術領域是大家,在書法領域,應該是書法家,而且是有創獲的大手筆。這樣的書法家,不是多了,而是少了。

|