|

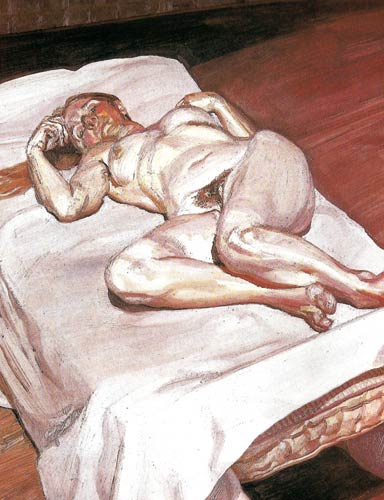

盧西恩·弗洛伊德,夜的肖像,1985-1986,布面油畫,91X71CM

二戰後,美國藝術批評家,如格林伯格、丹托等人産生了世界性的影響;歐洲的藝術批評家則相形見絀,儘管歐洲思想家——尤其是法國思想家,在中國有大批堅定的擁護者,但二戰後法國藝術批評家的工作幾乎完全不為中國批評家所知。讓•克萊爾(Jean Clair)是20世紀90年代法國最重要的藝術批評家,他值得重視,不僅因為他是1995年威尼斯雙年展百年展的視覺藝術主持,更在於他試圖建構一套完整的理論主張,其1993年的著作《論美術的現狀》具有代表性。浙江大學教授、巴黎第一大學藝術史博士河清曾將它翻譯出來,2002年下半年連載在《美術觀察》雜誌上,可供參閱。河清對當代藝術的態度如何,以及他翻譯並肆意闡釋該著作的用心,並不是我感興趣的話題。讓•克萊爾的觀點比較保守,甚至是反動的,對西方先鋒派及其最新近藝術持全盤否定態度,所以他並不是我推崇的批評家,我只是想提煉出讓•克萊爾的觀點,對其進行反思,以資鏡鑒。

讓•克萊爾是一個筆名,他的原名是熱拉爾•雷尼埃(Gerard Regnier)。《論美術的現狀》開篇即點出評論的氾濫:“各種背景、各個國家的歷史學家、評論家、博物館主管、社會學家、經濟學家、精神分析學家、大學教師,對繪畫炮製越來越多的資料、分析和檔案,很少有時代像我們時代那樣見證作品的貧乏和評論的氾濫如此截然反差。最微不足道的作品都會引起洋洋灑灑的評論。” 讓•克萊爾的描述可以直接移植到中國當代藝術界。我個人比較認同“批評家”的稱謂,並不是任何寫幾篇作品闡釋文章的寫手或者是在大學裏講授藝術理論的教員,都能稱之為批評家。批評家是有學術門檻和專業標準的,我認為衡量一名寫手或教員能否稱之為批評家的最重要標準,是看你是否曾不計利害關係、有理有據地批評過藝術界的某些觀點或現象,並且你批評的依據是有成系統的理論支援的。

但我也不同意讓•克萊爾對人文科學介於藝術批評的簡單否定:“為了掩蓋這種感性的貧乏,各種詮釋呈反比在膨脹。作品越是微小,詮解卻越是精妙。畫布上普通的一道褶,一條痕,一個點都可以引發一大堆不知所云的文字,和各種各樣人文科學的玄言奧語。” 讓•克萊爾基本上否定了與他同時代的法國思想家的工作,施特勞斯、布爾迪厄、福柯、利奧塔、德勒茲等思想家對繪畫的分析是有效的,也是富有開啟性的。與波德萊爾對現代性中瞬間性的偏愛不同,讓•克萊爾更加強調恒久性的一面,他舉例説:“從博納爾到巴爾蒂斯,從馬蒂斯到羅斯科,從莫蘭迪到霍普爾( Hopper ),偉大的畫家都不是像僕人那樣服從時間的命令,而是相反,完全不看重現在、過去或未來的時尚。” 他反對的是藝術家對時間的過分尊崇,因為對時間的過分尊崇將導致批評家或歷史學家熱衷於去研究:誰畫了歷史上第一張單色畫?誰畫了歷史上第一張抽象水彩?

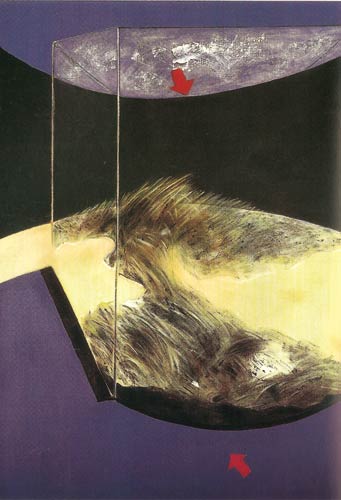

“新”是當前中國批評家喜歡使用的字眼,讓•克萊爾對“新”早已經死心,他説:“1968年是西方最後一次以未來的名義進行的暴動。它強烈地反文化,企圖建立純粹外在性的‘新’。但同一年,布拉格事件和已露端倪的對一種文化更極端的消滅,驅散了自由派馬克思主義者的幻想:將藝術的未來主義、人的自由和社會中的社會主義相結合的可能性。” 我無法同意讓•克萊爾對局勢的悲觀判斷,我也知道藝術在政治面前的無能,但我認為正是在低迷的情緒中,更應該堅持對未來、對自由的尊崇。讓•克萊爾極力主張回歸技藝、回歸寫實,所以他專門給盧西恩•弗洛伊德撰寫評論文章。在分析弗洛伊德作品的時候,他盡力把視線往過去拉,通過回顧歷史上的裸體畫,來研究弗洛伊德的裸體自畫像,甚至得出結論:20世紀的整個藝術都是反方向的。他比照弗朗西斯•培根和弗洛伊德的作品:“弗朗西斯•培根在創作中將面部或肢體弄得傷痕纍纍,而弗洛伊德則相反,他從未損害過身體器官的完整性。” 字裏行間透露出他更加推崇弗洛伊德的作品,因為弗洛伊德的作品更加接近學院主義。

讓•克萊爾希望以學院主義替代前衛藝術,我能理解他對學院主義的倡導,實際上是想建立一些標準,包括他在主持1995年威尼斯雙年展時暫停開放展,也是由於他不認同當代藝術的評判標準,因為他覺得現今的評價標準體系是混亂的,他認為只有在學院體制裏才有明確定義的規則,才有仔細制定的標準,“當然,我不是説今天的巴黎美術學院。學院不是這樣的,不是這些花裏胡哨的東西。我想到的是古代的學院,會聚了一些高貴不俗、有文化的人,他們制定一些規則,沒有這些規則就不可以做任何作品。” 所以,他要重新制定的規則,實際上是西方古典學院的標準。讓•克萊爾的藝術批評主張具有強烈的西方中心主義色彩,1995年他主持的威尼斯雙年展主題展《身份與差異:1895-1995人物的具象》在義大利獲得普遍的讚譽,也是因為他認為人物的形像是西方人文主義、寬容與主觀信念等價值的最重要的標誌;反之,抽象則與反偶像、偏執、專制和東方相聯繫。讓•克萊爾的思想符合部分歐洲人的沙文心理,可作為中國藝術批評界進行反思的對象。

培根,景物,1978,油彩、畫布、蠟筆,198X147.5CM

馬克·羅斯科,綠色和茶色,1953,布面油畫,232X139CM

|