|

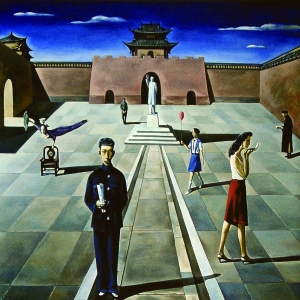

家譜 120x100cm 布面油畫1987

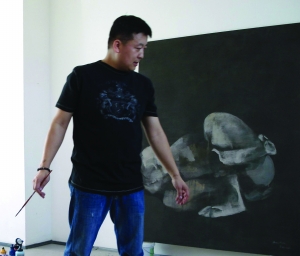

鼠夾 170x140cm 布面油畫 2003

空間 60x60cm 布面油畫 2009

星期日 180x180cm 布面油畫 1992

牟桓作為“行走在兩種文化間”的藝術家,非但有深厚的中國藝術底蘊,又是德國乃至世界知名的“新表現主義”藝術大師伊門道夫的高足。在他的畫作中,人物都沒有面孔、沒有五官、沒有表情,只有簡單的線條和顏色,卻透露出中國繪畫深厚的內功和張力,完全是一種東方式的含蓄而又強有力的表達。

在寫實傳統中學會表現

牟桓的藝術道路始於四川美院。川美雖然以紮實的寫實主義繪畫形式為傳統,但在上世紀80年代卻以“傷痕美術”和“鄉土繪畫”領銜西南美術。牟桓認為,前者是對“文革”的反思,是對“文革”以來文化、藝術長期形成的空洞、虛假模式的反叛;後者緣于西南地處多民族棲居的人文地理環境,藝術家逐漸把目光轉向他們,去表現一種社會邊緣的因而也更人性的生存狀態。牟桓的畢業創作《超度》也體驗了這一過程。

“畢業創作前跟程叢林到涼山彝族地區體驗生活,是我的第一次。我被眼前那個完全陌生的生命群體所震撼。那種神秘而本質的形象、宗教儀式的體態和服飾色彩,這些構成了我以彝族超度亡靈儀式為主題的畢業創作,以此來表現自我對生命的觀感。”他強調:“如何主觀地去表現,是我的畢業創作的一大收穫。”

加入“西南藝術群體”

隨後的那批早期作品,被牟桓看做《超度》之後的延續。他説:“只是更多了內心情感的關照。彝族人物的造型,是我藉以表現人在虛構的封閉環境裏的一種狀態,以此呈現自我對生死和存在、恐懼和逃避的疑問和思考。”

當時他的參展經歷,也更堅定了他一開始就選定的藝術道路。一方面他參加了一系列全國性的官方展覽,增強了創作的自信,同時,也體會到官方展覽在藝術形式和主題上的局限性。他認為,正是由於這種局限性,加之社會也在激烈變革,藝術需要更為開闊自由方式發展和展示,他參加了“西南藝術群體”的活動,參加了呂澎策劃的廣州雙年展。他説:“呂澎當時就是以民間的方式開始嘗試尋找另一種空間展示的模式。”

師從伊門道夫

1997年,牟桓赴德國的杜塞爾多夫藝術學院學習。那是國際當代藝術大師博依斯活躍的地方。牟桓不無自豪地説,他的藝術革命理念使這所藝術學院充滿活力。“表現主義繪畫是德國繪畫的傳統,畫面以強烈的色彩與寫意筆觸為特徵,在抽象表現繪畫裏有與中國書法和水墨寫意共通的地方,也是我喜歡的一種表現形式。不僅如此,在當代攝影、裝置、建築及工業設計方面,德國民族特有的嚴謹、秩序,邏輯、思辨也被體現得更加極致。”

説起留學期間的收穫,他表示,伊門道夫是德國新表現主義繪畫代表人物之一,上世紀60年代熱衷於共産主義、毛澤東思想,反叛資本社會。他嚮往東方,熱愛中國,他們的師生關係大概也是因此而有緣。牟桓1999年在索林根(SOLINGEN)美術館舉辦個展,他看説過一句話,給他印象很深:“你作品裏的那個文化根基是最有意義和最重要的,要保持這個根。”

癡迷當代繪畫

牟桓至今還對此唸唸不忘,他説:“實際上每個人都在他特定的文化環境中成長,文化所形成的一種思維方式,從小就十分自然而然被人所接受。我相信每個人總是會保留著自己的民族精神、宗教道德以及美學的特徵。不管在哪種環境裏,藝術家在作品中都包含著各自的文化根基。”

不過他選擇的是當代繪畫。他説:“在出國前我已經通過書籍畫冊對整個西方現代藝術的歷史線索有所了解,到西方的博物館、美術館看了一圈對上號後才發現,我更感興趣的是正在發生的東西,比如畫廊里正在走出的新東西、新的攝影圖片、新的建築等。尋求新的突破和變化,一直是藝術家自我批判和精神所需,同時也與他在不同時期的經歷和感悟有關。”

搭起一座橋梁

德國藝術評論家克勞斯·塞巴斯迪安認為,牟桓的作品,在把人物與背景從桎梏中解放出來的同時,畫家也在自我發展:他徹底地把色彩從構圖的狹隘中解放了出來。在他新創作的繪畫裏題材的輪廓逐漸在消解。實物世界變得更為抽象,而作為影響力的色彩則表現得自由開放和富有個性。

德國一家美術館的館長貝雅特·賴芬沙德則指出,不僅是敘述手法,而且是繪畫本身,還有色彩的力量和光線的觀察,都是牟桓如何看待和表述自己新作品的準則。這使他的作品不僅具有當代性而且還顯示其無時間性。對牟桓而言,他一再所關切的是在中國的舊時代和新時代之間搭起一座橋梁,是擺脫作品的生命短促性和表層膚淺性。他的繪畫以一種非常東方的方式來證明其持久性和無時間性,證明其力度和強度。牟桓的作品開啟了人們的眼界,在中國的古老文化及其在新時代的崛起,在對東方的精神力量及其在21世紀飛速變化深感驚訝的西方世界之間,搭起了一座融會中西的橋梁。

人物簡介

1959年生於四川成都,1986年畢業于四川美術學院繪畫係,在1985年到1989年間先後參加了 “前進中的中國青年美展” 、“首屆中國油畫展” 與“全國第七屆美術作品展”,還在1988年參加了“西南現代藝術展” ,1992年參加了“廣州.首屆90年代藝術雙年展”。1997-2000年在德國杜塞爾多夫藝術學院學習 ,師從於伊門多夫教授與克拉佩克教授。現為自由藝術家,生活和工作在德國杜塞爾多夫和中國成都、北京。 |