|

1. 紐約畫廊重尋經

典今年,各種行業的市場都受到重創,但是紐約的畫廊卻以高品質的歷史性展覽予以頑抗,與本土的博物館進行強烈競爭。有些很不錯的大型展如高古軒的《曼佐尼:回顧展》和Speron Westwater的《紐約Zero》,但是還有一些更小規模的展覽。L&M藝術推出了《約翰•張伯倫:早些年》(John Chamberlain: Early Years)和 《菲利普•加斯頓1954-58》(Philip Guston 1954-58), 也是對近來推崇藝術家晚期卡通式的創作的一個平衡,Mitchell-Innes & Nash將五六十年代被低估的阿蘭•達堪基羅(Allan D’Arcangelo)和里昂•科索夫(Leon Kossoffs)推到眾人面前, Paula Cooper則推出了大衛•諾夫(David Novro)的早期作品。Peternity Freeam選出了夏洛特•珀森斯科(Charlotte Posenenske)大量的金屬模型,Skarstedt畫廊則呈現了《芭芭拉•克魯格前-數位》,給受到被竊取圖像和光亮的數位效果束縛的一代,好好地上了一課。也許,其中任何一項展覽都可以成為一個奇跡,但放在一起,它們則提醒我們,過度的豐富並非總是那麼令人尷尬的。

夏洛特•珀森斯科、《折疊》、1966、鋁上噴漆、75×75×14cm

2. 杜尚(費城藝術館)

杜尚迷人的Etant donnes (1946-66)被賦予了太多的詮釋,但是,千言萬語,不如親眼去看看藝術家的準備性研究和相關材料,這樣對他瘋狂的創作過程才能有個最清晰的了解。坊間傳言,在生命的後期,他公然放棄藝術而選擇了圍棋,孜孜不倦地研究了二十年。由麥克R。泰勒(Michael R.Taylor)組織的這場展覽,將一位被以為已經拋棄實則卻從未離開工作室和停下雙手的藝術家,栩栩如生地帶到了人們面前。

3. 查爾斯•雷 (Charles Ray)

對於雕塑家查爾斯•雷而言,今年是非常有成績感的一年。首先,紐約的Matthew Marks畫廊展出了八十年代三件不太被人注意卻令人震撼的作品,其中包括《Ink Line》(1987),將雕塑的歷史提煉成它本來的閃光形式。在威尼斯的Francois Pinault的Punta della Dogana,雷揭開了《拿青蛙的男孩》(2009),一個八英尺高的石膏男孩專注地盯著手中的青蛙,這只動物刻畫得比手拿它的人還要細膩,這件作品迅速成為旅遊者照相的最愛,大家站在這一敏感又單純的紀念物,似乎並不覺得尷尬。

查爾斯•雷《拿青蛙的男孩》2009、不銹鋼和丙烯酸聚氨酯、247×90×97cm

攝影:Joshua White

4. 艾瑞莎的帽子

如果説,查爾斯•雷的大尺寸青年像成為我心中年度雕塑的話,那麼亞軍將是艾瑞莎•富蘭克林(Aretha Franklin)的BeDazzled的帽子,一個碩大無比、搖搖晃晃的玩意獲得了新聞界的熱情關注,富有善意的惡搞以及十萬個facebook好友。雖然帽子有點蓋過了她的臉龐,Aretha倍兒精神的頭部裝飾成為我們民族樂觀主義和驕傲的一個至高點坐標。

5. 紐約舞蹈潮

就如本土畫廊對過去做了精準的回顧一樣,本地三家最優秀的舞蹈團再次復興了70年代末和80年代初的藝術家和編舞者的合作。1979年特瑞莎•布朗(Trisha Brown)的勞森伯格設計的Glacial Decoy重回BAM,魯辛達•卻爾茲(Lucinda Childs)的《Dance》,在Bard學院和Joyce劇院重新上演。在菲利普•格拉斯(Philip Glass)作曲的伴奏下,孩子們緊張而流暢的舞步在索爾•裏維特(Sol Lewitt)的三十年前的電影幕布後轉圈,偶爾不太連貫,卻又令人迷炫。而Kitchen也重排了卡羅•阿米塔基(Karole Armitage)80年代著名的朋克芭蕾,查爾斯•阿特拉斯(Charles Atlas), 傑夫•昆斯(Jeff Koons)和大衛•薩利(David Salee)擔綱舞美設計。

6. 紐約的希望

在這樣比較動蕩的時期裏,也許唯恐人們多慮,感覺這個城市已被懷舊的傷感所籠罩,本土的三個頗有前途的藝術家遂以突破性的展覽,在今年迅速成長起來。在瑞士學院,馬洛•帕斯誇爾(Marlo Pascual)展出了舊貨店的圖片和其他的藝術品和食物,視角聰敏而獨到。埃裏克斯•哈巴德(Alex Hubbard),在Team放映了一些具有野心的錄影,記錄了搖晃的雕塑和零碎的拼貼畫的製作與毀壞的過程。約什•布蘭德(Josh Brand)在巴塞爾的藝術宣言和倫敦的哈羅德街展出了很多新的圖片。他的小圖片具有抽象攝影的美麗,對色彩充滿喜愛,適度,優雅,機敏。

馬洛•帕斯誇爾、《無題》、2009、綜合媒介。裝置現場、紐約瑞士學院

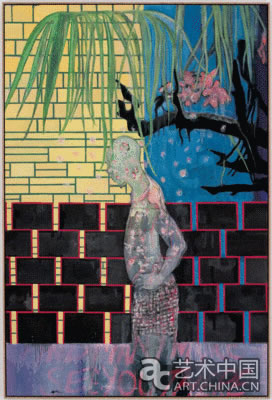

7. 彼得•多格(Peter Doig, Gavin Brown’s Enterprise和Michael Werner畫廊,紐約)

在看到所謂的過渡期結束後,歷史學家應該更了解什麼是“過渡性的”作品。多格的雙空間展中,人們發現,一位藝術家在達到高峰時主動選擇了戛然而止,不再是那個我們所熟知的畫家。人們很少看到這種改變,它們有時是美麗,有時充滿掙扎,但一直在對油畫進行探索。

彼得•多格、《花房(在那見你)》、2007-2009、油畫、300×200cm。

|