市場檔案

報國寺文化市場

1997年正式開放,佔地面積1.7萬平方米,每逢週四、週六、週日開市,平均每週客流量超過3萬人次。其中古錢幣交流交易是報國寺文化市場的一大特色,每季度舉辦一場錢幣交換活動,吸引了20余個省區市的收藏愛好者參加。

地址:北京市西城區報國寺

特點:藏品種類豐富、價位適中、適合老百姓淘寶

報國寺尋寶小竅門:

經常逛,多看多交流,可以互換“寶貝”

雪後初霽的北京,晴空萬里。雖然溫度較低,風刮在臉上依然寒意十足,但位於北京新西城區的報國寺文化市場內卻人頭攢動,熱鬧異常。1997年,在這塊廣安門內的“寸土寸金”之地,一座佔地數十畝的古老庭院向社會敞開大門,10多年來形成了以錢幣為主要收藏特色,多層次、多功能、立體化的民間收藏市場。

“一切皆可收藏”

沒到過報國寺文化市場,你可能想像不到什麼叫“一切皆可收藏”。這裡的攤位鱗次櫛比,擺滿了你能想像到的所有可以收藏的物件兒:瓷器、玉器、書畫、郵品、中國錢幣、外國錢幣、煙標火花、票證、徽章、奇石,乃至舊玩具、小人書、老茶缸、老瓷片……應有盡有。許多人愛逛報國寺,是因為這裡能找尋到兒時的記憶。

在大殿外的平臺上,一位買主正與攤主就手中的老瓷片討價還價,“這是明代官窯鬥彩瓷,您看這顏色,這質地,離了這兒沒處找去!”攤主説。“再怎麼説也是老熟人了,再便宜點、便宜點!”買家抓著淘到的“寶貝”,極力掩飾著愛不釋手的心情。最後,這塊巴掌大的老瓷片以350元的價格成交。

“350元買了我那塊瓷片,真是揀著了!不出這個院兒,就能轉手賣450元。”攤主轉身對旁邊一位老者説。

近年來,收藏市場格外火爆,元明清時期的古董瓷器屢屢拍出高價,帶動了民間收藏市場對老瓷片的關注度越來越高。“就這三四年,不誇張地説,老瓷片的價格漲了不止10倍。”攤主李明時笑著説,“我以前只做古錢幣生意,現在老瓷片市場火了,也開始買賣老瓷片了。‘兩條腿走路’更穩當嘛!”

李明時告訴記者,現在古董瓷器價格越來越高,已經不是普通百姓玩兒得起的了。而老瓷片上所包含的藝術價值和歷史資訊,與完整的古董瓷器一樣珍貴。許多剛剛入行的瓷器收藏者都喜歡買一些老瓷片“練眼”,一方面容易得,另一方面也便宜,即使“打了眼”,也不會造成很大的經濟損失。“用老瓷片把眼練熟了,再去入手完整的瓷器才更保險。”他説。

與一些裝潢考究的大型古玩市場相比,報國寺文化市場是“草根”化的。這裡的商品很少動輒10多萬元,許多都是被人們隨手拋棄或淘汰掉的老物件兒,價格不過10余元,然而積澱在其中的文化意義與歷史價值,卻能引起每一位接觸過它的人心中的共鳴。像小人書、老糧票、宣傳畫、公園門票……每一件藏品都有它背後的故事。一位經常逛報國寺的老人告訴記者,這裡的很多攤主都算得上是收藏家,“即便沒淘到什麼‘寶貝’,聽聽這些民間藏家的收藏故事、鑒賞心得,也會覺得很有收穫。這就是我愛逛這兒的原因。”

收藏知識的“活”課堂

報國寺文化市場成立之初,與國內其他收藏品市場一樣,只具備最基本的攤位銷售功能。然而開業不到一個月,這裡組織了一場大型錢幣收藏愛好者交流交換活動,報國寺市場由此被賦予拍賣、展示、交流、講座等更多功能,成為功能多樣的收藏活動基地。目前,報國寺每月都舉辦不止一次的藏品交流和拍賣活動,吸引了北京及周邊省市的許多收藏愛好者。

新世紀伊始,報國寺文化市場在各個收藏門類定期交流的基礎上,陸續建立起中國錢幣館、世界錢幣館等專項收藏館。2006年,在原有藏館的基礎上,中國陶瓷館、中國徽章館、中國撲克館等19家獨具特色的收藏展館集體亮相。這些館均由各個門類的收藏骨幹牽頭經營,融展示、交流、銷售于一身。這種由收藏者群體于市場內開辦民間收藏館的形式,當時在國內尚屬首創。

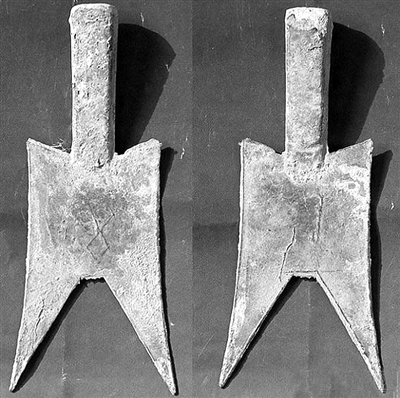

在位於偏殿的中國銅器館的一間小屋裏,記者見到了70多歲的中國錢幣收藏界元老——于恩和。這間10余平方米大小的屋裏,最引人注目的,是迎面玻璃櫥窗裏陳列著的春秋戰國時期的青銅戈、青銅劍,櫥窗上沿標明這些青銅兵器精品“僅供參觀,恕不出售”。記者好奇地問,“如果不出售,您靠什麼來維持這兒不菲的租金?”于恩和笑著説,“這些都是我的寶貝,陳列在這裡就是為了讓青銅愛好者們來參觀、交流,給我多少錢都不會賣的。至於租金,我可以賣些別的小東西來彌補。”

于恩和可以説是最早進駐報國寺的元老級收藏家了,他説他看中的是這裡環境優美。進駐市場後,他對當時報國寺市場的領導説了一句話,“我們要做就做大,而且要做最好的,要做成品牌。”在於恩和的推動下,第一屆錢幣交流會被推出,這奠定了日後報國寺錢幣收藏在業內的地位,使之成為報國寺的一大品牌。

現在,于恩和已經把目光從古錢幣收藏投向了古代冷兵器的收藏、鑒賞和研究,他的藏品不僅品相好、銹色好,而且都有漂亮的銘文。于恩和説,“一些我辨識不出來的銘文,我就把它拍成照片放到部落格上,這樣方便各地的收藏家、古文字學家共同破譯。”目前,許多藏品上的銘文都是通過這種方式被破譯出來的。

除了這些收藏館提供的學習交流平臺,報國寺文化市場幾乎每個月都有一次展覽展示或收藏交流活動。其中最多的是民間收藏展,展覽由民間收藏家提供,免費供收藏愛好者參觀、切磋、交流,形成了以藏會友的良好氛圍。

“私藏”同樣有市場

在我國,民間收藏從古至今都主要表現為個人喜好,但在現代市場經濟的大潮下,它已逐步成長為收藏市場中獨樹一幟、頗具吸引力的一個門類。10多年前,報國寺文化市場率先提出了按照産業規律發展民間收藏、推動民間收藏的理念,並進行了大膽探索和不遺餘力的嘗試,通過一系列創舉,創造了民間收藏領域的許多個全國第一:全國第一個民間收藏綜合基地、全國第一個收藏市場風向標、全國第一個系統組織交流交換的市場、全國第一個四季舉辦錢幣交流會的市場、全國第一個舉辦大眾拍賣的市場……

長期以來,民間收藏遵循著私下交易,甚至是“袖口裏交易”的規則,藏品價格往往只是“你知我知”。報國寺文化市場成立後,以其豐富的市場功能和強大的市場影響力改變了這種局面。這裡舉辦的大大小小的交流會、展覽和拍賣活動,每次都能掀起一股收藏熱潮,而每次活動就是一次資訊發佈會和藏品交流會。

全國錢幣交流交換活動是報國寺文化市場的一張“王牌”,從每年舉辦1次到每年舉辦4次,交流交換日成了錢幣收藏愛好者心中的節日。在“2004年北京·報國寺首屆錢幣文化節”上,銅鏡脫穎而出,一枚東漢海獸葡萄鏡喊價7000元,價格較往年有了大幅度提升。當時有藏家十分確信地表示,銅鏡的價格再漲30%沒有問題。隨後,錢幣收藏市場上便興起了一股銅鏡收藏的熱潮,銅鏡價格也一路攀升。

除了長期樹立的古錢幣交易的市場品牌外,報國寺還開創了一種平民化拍賣的形式。這裡立足於民間收藏,採取“無底價拍賣”,除了特殊拍品外,大部分均以100元起拍,參拍者只要交200元押金就可以領到競買牌。

“民間收藏離不開收藏市場,收藏市場的存在為許多原來不受重視的歷史文化遺存提供了一個展示價值的平臺。”北京市文物局局長孔繁峙表示。報國寺文化市場採取多種形式,盡可能多地吸引不同層次、不同類型群體加入到收藏行列的方法,為民間收藏市場的健康發展奠定了堅實的群眾基礎。