——孫曉雲的藝術情懷與追求

“新中國新金陵前有蕭嫻,後有孫曉雲,不讓鬚眉,出類拔萃。”假如參觀過正在省美術館舉辦的“書法有法”孫曉雲書法作品展,你就會覺得這樣的褒獎並不過分。

孫曉雲的書法,古樸厚重,典雅大氣,柔中帶剛,自成一派。人如其字,當我們和這位女書法家面對面,聽她談藝術、論人生、説責任,我們感受到的,不僅僅是一位書法人的藝術情懷,更有時代賦予她的使命感。

藝術:行走在書法經典的大道上

戴叔倫《懷素上人草書歌》(局部) (草書信札)

記者:流傳幾千年的中國書法,發展到現階段,已從文人的堂中之物演變成展廳中的大眾藝術。現在,寫書法的人不少,有些人為了博出名,都在追求視覺衝擊力,甚至不惜獵奇搞怪。你為何始終堅守傳統經典?

孫曉雲:書法藝術是我國寶貴的文化遺産,是歷代書法家智慧的結晶。書法藝術發展到今天,我們當然要有所創新,但對文化而言,不能簡單地理解“不破不立”,盲目搞“顛覆”。當代書法創作,要到豐厚的歷史積澱中去追尋和探求。離開傳統搞創新,就像拎著自己的頭髮,要把自己扔出地球一樣,根本不可能。形式上“新奇怪”的後現代藝術,作為一種藝術探索,是可以存在的。但它只是創作者內心的一種宣泄,很難找到大眾知音。而中國傳統書法藝術經過幾千年的發展,一代又一代人的審美接力,它的魅力穿越了時空,真正算得上雅俗共賞。我自己常常被這種藝術所醉倒,因而我堅持我喜歡的,一直行走在中國傳統文化大路上。實際上,回歸傳統,重溫經典,正在成為當下書法藝術創作的主流。

記者:看過不少書法展覽,書法家們書寫的內容大多是古典的詩詞文章,但在你展出的作品中,不少內容卻是生活隨記,如孝順父母的點滴,女兒成婚的喜悅,臨池的體會,人生的感慨,看上去倍感親切,你是有意識要在作品中加入這些內容嗎?

孫曉雲:當然不是。藝術來源於生活,書法藝術也離不開日常生活。你看古人的書法,尤其是帖學經典,很多就是記錄日常片言只語的手札,也就是今天的小紙片。如眾所週知的《快雪時晴帖》,王羲之就是寫他在大雪初晴時的愉快心情及對親人的問候。還有大書法家張旭的《肚痛帖》,懷素的《食魚帖》,寫的就是肚子疼、吃魚這類生活瑣事,但因筆精墨妙,同樣成了書法範本。去年,我曾主持“請循其本”國際書法研討會,大家都談到,書法最初就是實用型的,只是近半個多世紀,隨著科技的發展,硬筆代替了軟筆,才使中國書法漸漸變成了純藝術。實際上,今天我們落筆書寫生活中的種種趣事,雖然寥寥數語,卻自然樸實,情真意切。因為,好的書法,不僅是技巧,更是生活情感的抒發。兩者結合,才是耐人尋味的好作品。

責任:書法傳承是我的終身事業

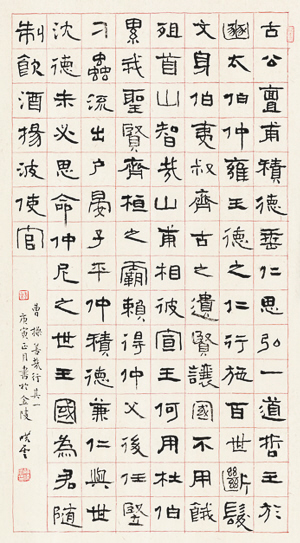

曹操《善哉行?其一》(隸書中堂)

記者:電腦時代,人們用紙筆的機會越來越少。對普通大眾而言,書法存在的實際價值還有多大?

孫曉雲:與繪畫、音樂等藝術門類不同,書法不僅僅是一門藝術,她承載的東西太多了。書法是中國文化的傳承基因,是人類文化遺産的舍利子。科學再發達,文化記憶也無法移植、無法再生。作為由人的肢體承載的文化,書法自身並不會遺傳,必須薪火相傳,點滴積累,不然就會形成文化隔斷。因而,全民普及書法就顯得尤為重要。書法的傳承,其實並不在於出了多少有名的書法家,而在於我們是否普及了全民書法教育。書法需要童子功,所以書法普及應從小開始。我一直呼籲,學校應該把書法從選修課變成必修課,讓書法伴隨每個孩子的成長。

今天的書法家,如果僅僅追求獨善其身,那遠遠不夠。最近幾年,黨和政府連續為我辦展,為我提供了一個很高的平臺,我也因此多了一份責任感。對我來説,個人得失並不重要,能否讓更多的人了解書法、普及書法教育才是關鍵。這是我對書法的責任感、對民族文化傳承的責任感。如今,我已過了知天命之年,我給自己的畫室取名“未了齋”,意思是人生諸事未了,其中很重要的一點,就是指書法文化傳承,乃是我的一件終身大事,任重而道遠。

記者:聽説為了發展南京書法事業,你出資設立了“孫曉雲獎勵金”,據説這是全國第一個以個人姓名命名的書法獎勵基金。能介紹一下嗎?

孫曉雲:這個基金是2008年成立的。當時,我獲得了南京市十大文化名人稱號,獎金是10萬元。這筆錢怎樣用才更有意義呢?我就想到了設立一個獎勵基金,用於獎勵年輕書法家。目前,已經有兩批十幾個獲得全國書法獎的年輕人拿到了獎金。以後如果錢用光了,我還會繼續往裏投。這也算是我為南京書法界做的一件實事吧。

記者:在我們看來,書法理論書籍往往枯燥乏味,少人問津。而你寫的《書法有法》一書,卻先後5次再版,銷量達4萬餘冊,創造理論書籍銷售奇跡。你認為是什麼原因?

孫曉雲:在《書法有法》這本書裏,我談到了許多書法史上懸而未決的問題,這些問題常常被專家忽略,但書法愛好者卻很感興趣。比如,古人為何能立馬書就,寫字時為何席地而坐,工筆畫到宋代為何發展到了高峰?另外,書裏我用的是第一人稱,猶如寫日記,不慌不忙,娓娓道來。讀者讀起來輕鬆愉快,就像看故事。這證明,學術著作同樣可以通俗化、時尚化。畢竟,只有讓老百姓看懂,才能起到普及的作用。