張雷 圖片©品物流形

導言

當下,中國藝術鄉建恢復了疫情前火熱的勢頭,各地大地藝術節此起彼伏。但正如行業內的靈魂疑問:藝術能給中國鄉村帶來怎樣切實的改變?中國有多少藝術家和設計師能長期埋首鄉村工作和生活?即使在重視地方設計的日本,産生了長期致力於地方文化品牌研發的梅原真、白水高廣這樣的設計大師,但從整體上看,日本百分之八十的設計師都集中在東京和大阪兩大都市。我國還處在一個快速城市化的階段,大部分藝術家和設計師的創作還是圍繞城市發生,藝術家在鄉村的創作也往往是短期項目。但隨著國家文化賦能鄉村振興一系列政策的實施,已經有部分藝術家和設計師看好鄉村未來發展,開始進入鄉村長期實踐。

青山村航拍 攝影:劉鵬飛

近日,筆者參加了在浙江青山村舉行的“在青山•群響藝術季”活動,在這裡長期駐紮的設計師在青山村中所呈現出的成果讓筆者感受到中國未來鄉村發展的某些可能性。青山村是杭州西側的一個小山村,這裡林木蔥郁,水系發達,環境優雅,但無論産業特色還是居住環境,在浙江眾多山村中頗為普通。青山村真正為世人所知是在張海江推動的水源地保護項目,以及之後展開的一系列文化活動。

在這次青山村藝術之旅中,筆者注意到青山村和其他文化鄉建村相比,這裡沒有一個相對集中的文化中心,而是很多文化團體鬆散地分佈在青山村各處發揮職能,尤其這裡有一批常年居住在這裡被稱為“新村民”的文化工作者。 他們在青山村的生態保護、公共建築改造、傳統工藝創新設計、自然美育等方面發揮著積極作用。

改造前的融設計圖書館圖片©品物流形

融設計圖書館(青山村)圖片©品物流形

融設計圖書館圖書區部分 攝影:劉鵬飛

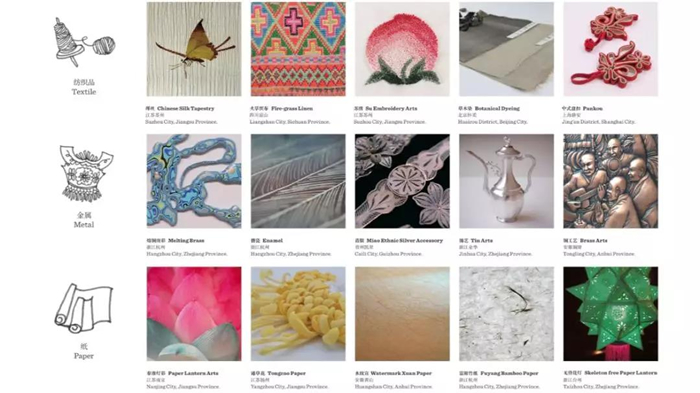

在主辦方的推薦下,筆者參觀了藝術季在地連接版塊的重要內容——“融設計圖書館”。“融設計圖書館”在青山村中心位置,這座圖書館就是在村裏一座老舊禮堂改建而成,相比青山村民居小洋樓,這座建築很古舊,據説這裡過去還跳過白毛女,辦過小工廠。進入圖書館首先最引人注目的就是空間的木結構,頭頂上老舊纖細、曲折交織的大小木梁看上去弱不禁風,就這樣歪歪扭扭地撐起偌大的屋子,而這座老屋的木架桌椅卻是楞角分明的現代設計,木架上呈現著中國傳統民藝的分類圖樣,比如繩結、編織,印染、雕版等等,每塊都是一種工藝的局部,每種工藝都有數種樣式。很難想像,在一個質樸的鄉村裏能有傳統工藝收藏如此豐富細緻的專業文化空間。

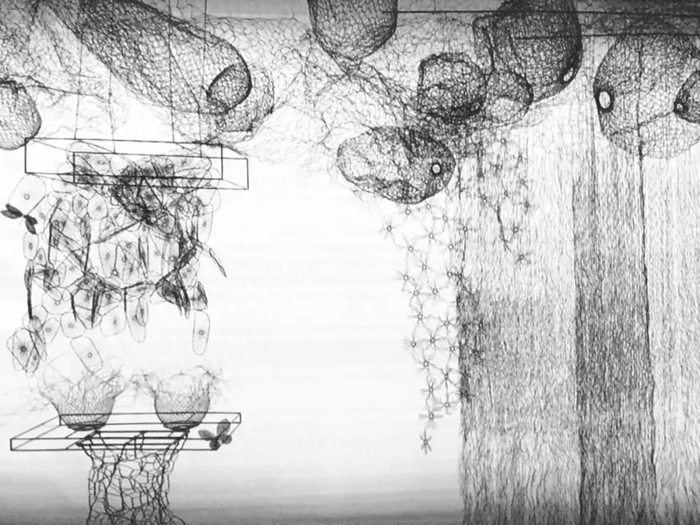

“飄”圖片©品物流形

“融設計圖書館”的主理人張雷也是設計公司“品物流形”核心的三位發起人之一。筆者對“品物流形”頗有印象,多年前,他們憑余杭油紙傘的糊傘工藝製作的椅子獲得了米蘭設計周SaloneSatellite Design Report Award 全場唯一大獎,這也是中國設計首次次獲得這個獎項。

第二天,張雷相約筆者在一所夯土老屋裏見面,這裡正在舉辦 “青山建造進行中”在地建築展覽開幕式。張雷個子很高,穿著黑衣,梳著馬尾辮,動作迅捷,頗有藝術家氣質,這個小型開幕式可以説是一個鄉建文藝家聚會,張雷熱情地向筆者介紹了青山村的新老居民:建築師黃明健、教育專家蔣莉、夯土建築家任衛中、非遺油紙傘傳人劉偉學...黃明健也向嘉賓介紹了正在建設的青山學堂和青山村文化綜合體。

“品物流形”公司 圖片©品物流形

開幕式後,張雷開車帶筆者去參觀他的工作室,車子穿過一片靜謐的竹林,在一個大院前停下,這裡就是“品物流形”公司所在地,主樓是一座夯土工藝建築。這裡遠離村舍民居,林木蔥郁,很難想像在這樣安靜的山村裏隱藏著一座巨大的“設計實驗工廠”。張雷帶筆者參觀了公司內的工廠,研究和生活空間。張雷介紹,這裡面堆放的展飾很多是給江南布衣、愛馬仕等品牌設計的樣品。公司現在四十多人就住在村裏,他們分為傳統工藝研究、商業、展覽等很多項目組,設計師與村民也經常互動交流,教村民手工藝,共創作品。

參觀完公司後, 筆者和張雷坐在一把竹椅上,筆者就“品物流形”的設計理念、在鄉村的長期計劃和青山村美學原則等問題對張雷進行了專訪。

/ 從解構開始,重新認知中國傳統工藝 /

“融-Handmade In Hangzhou”設計展部分作品圖片©品物流形

藝術中國:作為一名設計師,您當時是怎樣考慮從中國傳統工藝入手?

張雷:其實挺自然的,品物流形最早在2004年成立,剛成立的時候,我們在做産品設計和創新,産品設計在中國20年前基本上都是以山寨和抄襲為主,我們幫助客戶創新非常難,我也很挫敗。到2009年的時候,我就離開自己的公司,到義大利學汽車設計。留學那一年讓我突然發現,我是一名中國設計師,我要做的並不是純粹的創新,創新不是一個idea就叫創新,創新應該是一種文化流動行為,它讓文化向前流動。創造一個全世界沒有的設計是不可能的。你不可能不站在前人的肩膀上做設計,但站在誰的肩膀上做事情?20年前,中國的設計師沒有把自己的文化當作一個根基去對待。我在義大利的經歷讓我覺得我們的設計應該回到文化本身,但不是去copy我們的古老文化,而是讓它流動起來,我們就用了解構的方式,把傳統手工藝解構成材料工藝。

融設計圖書館傳統手工藝材料分類。圖片©品物流形

融設計圖書館部分作品 攝影:劉鵬飛

藝術中國:解構和挪用是後現代藝術常見的方式,您如何將其應用在設計領域?

張雷:融設計圖書館裏面看不到很多完整工藝品,而是工藝材料,這些材料都是中國傳統手工藝或者非遺的解構或者過程。圖書館非常強調的事情就是解構,把工藝打碎之後再放到一起。我們形容手工藝和設計師之間的關係就是啄木鳥和樹的關係,啄木鳥吃樹裏的蟲子,它不是出於對樹的保護,就像我們學習手工藝,我們真實的目的不是保護手工藝,我們就是想使用它。我們會把所有的手工藝按照設計的方式把檔案整理好,設計師就可以很容易地去檢索和應用。我們研究最早就是油紙傘。10年前我們和油紙傘傳承人劉有泉一起研究油紙傘,他的孫子劉偉學當時還在上中學,後來他大學畢業後繼承了他爺爺的作坊。我們從油紙傘開始,後來又做了竹紙、竹子、陶瓷、金屬……一個個做出去,後來才開始做了“融”的展覽。我們花了非常大的力氣去研究,把這些材料的工藝放在一個材料圖書館裏,可以向所有人開放,於是就有了“融設計圖書館”。

融設計圖書館部分作品 攝影:劉鵬飛

藝術中國:對傳統工藝如何具體拆分解構?設計師如何利用融設計圖書館這樣的材料工藝庫?

張雷:比如我研究皮影戲,就像切一塊蛋糕,我橫切豎切斜切都不一樣,就看我怎樣去切這個手工藝。我可以研究它的紋理、豬皮材料、染色工藝,或者雕刻技法,也可以只研究它的故事和情節,我們把它分開了,分開有什麼好處呢?工藝可以用在豬皮上,也能用在紙上,它可以移過去。我們可以讓這些手工藝解構,讓它以DNA級的方式被人理解。再比如我做一個設計,在圖書館選擇三種材料,可能一個是西藏的藏紙,一個是北京的搪瓷,一個是江蘇的金磚,不知不覺間就會組成新的東西,選擇完之後,你可以在圖書館裏檢索搜尋他們的來源,再和手工藝人合作。每一個材料背後都至少有一到兩個手工藝作坊,我們推動所有材料的手工藝作坊和藝術家進行連結,這是我們非常核心的做法。

/ 在青山村做長期研究計劃 /

融•編織舘現場 攝影:劉鵬飛

藝術中國:您將融設計圖書館和“品物流形”公司搬遷到青山村是出於怎樣的原因?

張雷:我覺得人的因素會高於環境因素。我看事情會有一個時間線,我看到在青山村一個年輕人張海江正在做水源保護,我會看到未來十年這裡會是一個適合創業和生活的地方。還有比較重要的一件事,我們這種方式在商業上不會特別成功,現在我們對新能源汽車、傢具、産品、布料是跨學科研究型的,像一個研究生院,這種方式絕對是高成本,我們又沒有那麼多錢燒,就需要控製成本,我們又需要一個很好的環境,我們想到在未來20年甚至40年,我們可以在青山村工作生活。像我們做融設計圖書館並不是只為做一個圖書館,它本身就是一個幾十年的研究計劃。

融•編織舘現場 攝影:劉鵬飛

江南布衣與融設計圖書館展開了為期五年的“布盡其用”項目。2022年推出兩款概念産品,其一是品物流行創始設計師Jovana ZHANG利用像紙一樣薄的大理石材料編織而成《無限時空》,其二是品物流行創始設計師Christoph John所創作《Ooo》,是一把用線繩連接竹片編織而成的椅子。圖片©品物流形

藝術中國:做這樣的長期研究計劃的主要作用是什麼?

張雷:有兩個重要的作用。第一,我們的目標要讓每個行業裏領軍的品牌開始應用中國傳統文化和工藝;第二,我們在推動中國設計師藝術家以解構的方式應用中國傳統手工藝和材料。我們希望中國文化、中國手工藝能紮根到不同品牌中去,例如我們和新能源汽車、傢具、陶瓷材料、木地板、時尚行業都在推動這項研究和應用。在時尚行業中,我們和江南布衣聯合啟動了“布盡其用實驗室”研究計劃,該計劃會用五年的時間完成對中國傳統布料的材料與工藝的解構研究。我們會基於這項研究,去創作新的布料設計、家居産品設計、藝術裝置設計。

藝術中國:如何將傳統工藝研究項目融入到商業公司項目裏?

張雷:比如我們和江南布衣的“布盡其用實驗室”研究項目。每年的研究成果都會在第二年向公眾公開,例如我們和江南布衣一起研究的梭織、針織工藝。我們也會和江南布衣聯合研發布料設計、藝術裝置。為什麼要拉著領頭企業合作?因為我們不能孤軍奮戰,我們應該和産業一起去做,這不是一個設計師自嗨的事,這既是設計師的夢想,同時也是一種商業的理性行為。我們已經堅持了10多年了,已經過了情懷的階段了。

/ 對鄉村和自然最小化干預 /

青山村街景 攝影:劉鵬飛

藝術中國:您作為青山村的美學總監,您對於鄉村的美學原則是怎麼定位的?

張雷:青山村有三個基本的鄉建原則——物盡其用、就地取材,實用之美。這三個原則不涉及到設計風格,它總結了青山村的一個文化定位,青山村不是一個很富裕的村子,它沒有什麼雕梁畫棟,所以合理運用當地材料就很重要。很多中國鄉村為什麼美麗,就是因為有當地的材料,哪怕設計一模一樣,皮膚也是不同的,所以我們更鼓勵建築使用當地的材料、當地的工藝。但我們不去做復古建築,我們有一個slogan”傳統的未來”,這是一個重要的設計方向。我們既致力於傳統工藝的復興,我們也希望設計師把它帶到未來,而不是做復古。

青山村稻田 攝影:劉鵬飛

青山村一座竹橋 攝影:劉鵬飛

藝術中國:您曾經講過要對村莊最小化干預,何謂對鄉村的最小化干預?

張雷:一個是對村民的最小化干預,第二是對自然的最小化干預。對村民最小化干預,意思是我們不去改造村民現有的房子。我們一直跟各級政府和媒體講鄉村的美一定是多元的,和諧是一種美,但是對比也是一種美,是更加高級的和諧。對自然的最小化干預,比如説路燈,青山村的路燈比較少,因為路燈一多就會影響昆蟲的繁殖。我們設計路燈平時暗一點,人走過去會亮,也保證人的安全。青山村不做旅遊景區,我們對青山村的預期就是,鄉村在未來最高理想,就是安居樂業。人們在這裡安居樂業,這個鄉村一定會越來越美,文化産業和農業會越來越發達,人才會越來越聚集,鄉村的經濟會越來越好;而不是簡單的用旅遊和遊客帶動短暫的經濟,也不是用短暫的巨型活動體現鄉村面子上的活力。

青山村公共汽車站 圖片©品物流形

青山村涼亭 圖片©品物流形

青山村紙傘亭 圖片©品物流形

訪客中心 攝影:劉鵬飛

藝術中國:鄉村建設必然涉及鄉村的公共建築改造,這方面您是怎麼考慮?

張雷:我們給青山村定下大的調子,但是我們不定風格,風格可以多元。我們每週會參加黃湖鎮的工作會議,會議會涉及到公共建設,我們不討論某個設計好看不好看,但對和錯我們可以清楚的討論出結果。比如在王母山上,原計劃要修一個牌子,我們的建議是不建牌子,而是建涼亭。我們邀請了研究涼亭文化的建築師王俊磊博士,中國的鄉村本來是有大量的涼亭,“送客要送到十里涼亭”,但現在涼亭都消失了,所以我們在青山村想要恢復涼亭文化。王俊磊博士並沒有做古涼亭,而是新的木作結構。還有青山村的公交車站不用城裏公交車站樣子,而是請設計師設計在地的公交車站。我們請了三位建築師羅宇傑、趙星、陸翔老師做了三個方案設計,每個方案有大中小微4個公交車站,我再去推動事情落地。建築師陳浩如老師做未來鄉村訪客中心設計,一共做了兩年,非常艱難,但有很大的意義。訪客中心體量比周圍建築大,所以會有壓迫感。於是陳浩如用竹子把建築隱藏起來,這樣就非常協調和軟性了。這是用竹子很對的地方,我比較反對刻意用竹子,但這裡是實用的,而不是裝飾。

設計師Chris教村民手工藝圖片©品物流形

設計師Chris與村民合影圖片©品物流形

青山村兩位女性村民曾帶著自己的作品《水的一生》,登上了亞洲頂級設計展“設計上海”的展臺圖片©品物流形

藝術中國:我感覺杭州這邊的鄉村更偏好一些歐式風格的民居,您對此怎麼看?

張雷:在過去的幾十年,中國鄉村的審美權是被剝奪的。像我爸爸他們那個年紀,穿的衣服,用的東西是一樣的,計劃經濟下我們沒有辦法去選擇哪個好看,那是集體的審美缺失。這就導致改革開放後,一下看到國外的東西如此豐富就會過於迷戀。但像零零後他們看得多了,就不會特別喜歡這樣的東西,這種影響雖然會存在,但也一直在降低。但我們也不會去干預,要把審美權還給村民,要讓他們自己做決定,你認為小洋房是美的,那你就做小洋房,做你最喜歡的東西。

藝術中國:您認為中國很多鄉村建築出現千村一面是什麼原因?

張雷:其中一個原因就是建築師沒有參與。它的建築設計費是建造費用的2-3%再打折,比如某個公共建築建造費用是2,000,000元,設計費就是3%打折僅僅是42,000元,你還指望人家給你設計什麼?只能去套設計施工圖,所以千村一面就這麼出現了。

建築師黃明健在講解青山村文化綜合體 攝影:劉鵬飛

青山自然學校 攝影:劉鵬飛

即將落成的“青山學堂” 攝影:劉鵬飛

藝術中國:現在青山村已經有了一批文化和技術方面的新村民,如何引導這些力量投入到鄉村建設中?

張雷:現在青山村已經有40多位設計師在這裡常年工作,我更希望藝術季邀請的藝術家,能夠進入到青山村日常的項目,和真正的鄉建緊密結合。青山村的項目很有意義,都是基於解決青山村核心問題去做。像青山學堂,我們不只做一個房子,我們要先找到教育的方案,適合鄉村的公立基礎教育是未來鄉村第一要解決的事情。在邀請建築師黃明建老師啟動設計之前,教育專家蔣莉老師,已經帶著團隊在青山村實踐了一年多,並且給出了中國鄉村公立教育的具體解決方案。青山村的教學點,還未得到余杭區教育局的支援,未來鄉村的教育實踐還沒有真正意義上的開始。這的確在制約著鄉村的人才引入和發展。

當人才的核心問題解決了,人文環境和自然環境的提升,是自然而然的結果。

(受訪人:張雷 採訪人:劉鵬飛 錄音轉文字:曹楓茹 圖片提供:胡京融)

張雷

張雷,品物流形和融設計圖書館創始人、設計總監“融 Róng”設計展策展人。帶領“品物流形”設計團隊獲得20余項國際設計大獎, 用當代設計語言對傳統材質, 傳統手工藝重新定義, 作品在義大利、法國、荷蘭參與全球巡展。與 Christoph John 和 Jovana Zhang 共同創立非盈利機構融設計圖書館,帶領團隊系統研究中國傳統手工藝材料體系,推動當代設計對傳統材料的應用。