|

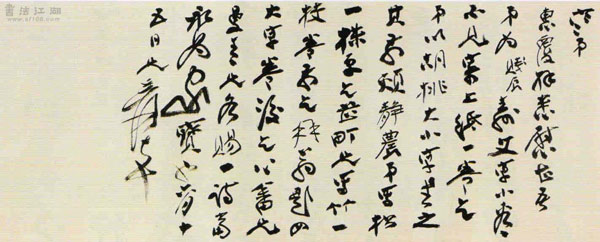

1959年春台北歷史博物館首次舉辦張大千國畫展,于右任主持揭幕,張大千同年秋返臺訪友。此照攝于台北松山機場,左起為張維翰、于右任、張大千、張目寒、張群。

對於“張大千”,我想多數人,包括我在內,還是停留在諸如“五百年來一大千”之評;臨摹石濤亂真迷惑專家之聞;費時三載、費金千萬遠赴敦煌研究壁畫之行;會晤畢加索,被渲染成中西文化高峰對決之論;其好美食、美色;其有才、有財;近來又添其潑彩畫作在排場拍出億元高價,成為近代以來第一位作品過億的畫家等等。所有這些與大千先生有關之故事傳説,漸將大千先生符號化,大千先生頭頂也似乎越來越籠罩著一圈圈炫目的光環,讓人不得親近。所幸,余近來得睹張大千致其盟弟張目寒先生的一批信札,在整理這些飽含苦樂情懷、真實不虛的信札中所關涉的人與事,頗能感觸大千先生的真實心境,也不由慨嘆,張大千真不愧於“五百年來一大千”之盛譽,其之所以在近代中國畫壇廣受關注,絕非憑空捏造、肆意作秀。張大千之所以成為張大千,跟他的天性稟賦和豐富的人生閱歷及時代機遇都有著千絲萬縷的關係。

這批信札共計五十余通,時間跨度從上世紀三十年代至七十年代,是大千先生十分重要的藝術時段,透過這些不飾粉墨的字跡,可以感受到大千先生真實而豐富人生經歷,也揭示出他之所以得享大名的因由。在我看來,其成功的原因主要有三:

其一:一個人之所以成名,首先要“術業有專攻”,即在本專業一定要有自己的創見,而何以形成創見,非要廣聞博取,海納百川,兼收並蓄,最後熔鑄一爐,自成家體。大千先生藝術沿革,此處不表,單就其信中數次提及著目寒先生代為其收藏古書畫,就足見大千先生藝術取法路數之正、代價之大,遠非一般畫手所能比擬。大千先生收藏極富,其收藏並非為了炫富,而是為了能直接面對原跡取法。如在一封致目寒先生信中言:“去年所見宋人賺蘭亭圖,兄斷為居然、又有宋元畫冊頁一牛望月而喘、一絡腮牧人扶杖,此二幅時時往來於心,乞設法先照來”。在另一封信札中大千先生著目寒弟詢問某藏舊畫之周姓後人居於台灣何處,為的也是想要收藏其手中所藏兩部宋元冊頁及宋人沈子蕃所繪緙絲青綠山水軸。而且在信中特意叮囑目寒“此三件兄有意得之,弟如尋得,可與講價,托言他人,千萬不可説是兄買”,因為:“一知為兄,則價錢將抬高也”。這些信讀來極是有趣,蓋大千先生收藏是為了學習,但在旁人看來,你張大千有的是錢,既然你要買畫,價錢肯定高。所以為了能收藏到自己的心儀之物,不得不委託目寒弟代為講價。這也見得出大千先生好古、崇古之深。即如其二哥張善子説“八弟季爰嗜古如命,見名畫必得之為快。甑無米、榻無氈,弗顧也。”張大千不顧一切收藏眼見心愛之物,得寶後並不就壓了箱底,炫富鬥奇,而是為了能日摹巨跡,深加研究,而且他收藏了古字畫,並不就自己獨享,而是與大風堂門人及至好親朋同享。在一封信中大千這樣寫到:“每年皆須外出旅行,友朋門生往往借觀”,説的就是其原來在成都時,收藏了很多古字畫,每年外出旅行,總是隨身帶著古舊字畫,以便讓門生故舊至好親朋借觀,這不由不讓我對那些曾經隨伺大千左右的門人表示欣羨。就像臺靜農先生當時在四川江津時,喜歡倪元璐的作品,每天以臨摹倪元璐的帖子,張大千知道以後,就檢出其自藏的倪元璐的幾件原作送給臺靜農,讓其直面原跡。此種愛古、尊古但不吝嗇的作為,五百年來怕真是無人能做得到。大千先生入古之深,除了與他廣為蒐羅歷代名跡有關之外,還與他購藏之後詳加研究行諸文字有極大關係,就是從學理上對舊物進行仔細比對。比如其收藏了大量的石濤作品,可謂海內第一,他不僅從石濤原作取法,更是對石濤所作字畫詳加研究,最後還寫成一部《清湘老人書畫編年》,致信目寒將此部編年稿寄給他,還説“待志希(羅家倫)所藏即可付印”。如此説,大千先生臨摹石濤以致亂真,是有理由的,試想,連他擁有如此多石濤原作又極具才情的畫家都臨摹不像,實在毫無道理。也正為大千先生有這樣的物力、心力,才使得他對自己的鑒賞眼力頗為自負,其在《大風堂名跡》序中寫到:“世嘗推吾畫五百年來所無,抑知吾之精鑒,足使墨林推誠、清標卻步、儀周斂手、虛齋降心,五百年間,又豈有第二人哉”。透過這些文獻史料,我們就可得出,大千之所以成為大千,主要是其在藝術本體上的自覺研究和高端取法,如果他沒有在術業上有專攻,倘若沒有他如此愛古、習古、化古的心力,即“業”不立,他就是將牛皮吹上天,怕也是幻夢一場。

其二,大千先生是用生命在真誠交友待人。一個人僅有天分,不足以感人,也無以成事。他必須得有一批志同道合、情同金石的摯友。張大千是個喜愛熱鬧的人,他喜歡交朋友,喜歡和好友做一輩子的好朋友,好朋友若不與他信,他就會落寞。他是有些怕寂寞與獨孤的,但凡友朋有求於他,哪怕他就是用自己的生命作為代價,他都會舍命陪君子。大千先生身上頗有些江湖做派,這與他早年在匪幫當過一百天的刀筆師爺有關,好在他後來離了匪幫,入了文行。但他把江湖做派中情重金石、兩肋插刀的義氣用在藝術生活中,使得他的朋友是越來越多,因此每次他的畫展或者其他諸事,如遷家安居等,都有眾友相幫。那些朋友之所以願意幫大千先生做事,那是因為大千先生從不會虧欠任何人。他付出的情義比他獲得的情義要多得多,但是大千先生從不會算計這些,對他而言,朋友,是靈魂的依託。此批信札中有一封信述及其香港至友高嶺梅二十余日沒有給他寫信,這就使得大千先生十分落寞,他給目寒信中説“畫展閉幕之日得弟書,得諸友之助,至為圓滿,欣甚幸甚,惟至今已逾二十余日不得嶺梅之書,又甚悵然”。那麼,大千先生以生命待友的方式之一,就是贈畫、贈物,大量的贈畫。朋友的壽誕,贈畫;朋友的父母長輩壽吉贈畫,給晚輩、門生、家人也是贈畫;感謝朋友幫他做事,贈畫;年輕時贈畫,成名時還是贈畫;得享大名時依然贈畫;在八十五歲生命將盡的時刻,依然在為門生題贈詩文而倒在畫案,即或是生命垂危,還讓家人抱二十本自己的畫集,要盡力題贈詩文給門人。他的一生就是在這樣不斷的贈予過程中昇華為濃濃的情誼,而受贈者不僅在當時感受到大千先生的深情厚誼,就是在現在,依然能享受到饋贈的福報。試想,這樣以命真誠待友的人,人們不能不懷念,也不能不敬仰。

請看摘錄的此批信札中張大千有關贈畫、待友的記錄:

(1) 髯公(于右任)盛情囑畫,草草寫上;

(2) 髯公(于右任)壽畫將於日本寄呈;

(3)臺老伯八旬壽畫及實秋(梁實秋)生日畫、楊惠公登玉峰圖、贈仲英畫此數幅皆展列;……前寄(分三次寄)二十九幅已囑仲英加托轉贈諸友否?千乞即送出,不必待兄到時方送,至要至企。

(4) 贈趙友老之美金四白已交其義女孫女士親收,千萬往告知為要;

(5)聯合國友人張孟休兄與兄至好……孟休抵臺必訪吾弟,乞為兄招待之,不必忠國,火車站渝園甚好,孟休川南人,渝園家鄉味當最喜也;

(6) 稚柳吾弟足下,久不奉書至以為念,前日寄奉祝老伯母壽軸,想已收到;

(7) 方宇兄已先去紐約,托兄買青綠二色寄贈心畬兄,忘其住址,乞弟轉去為感;

(8)髯公(于右任)祝壽畫,將於香港寄呈之……連得稚柳、無量(謝無量)消息,為之黯然。前聞有八百萬稚柳可贖,即去函六侄速為營救;昨得來書,知前言不實,奈何奈何;

(9) 虹娣(朱紫虹,張目寒夫人)為畹(楊婉君)改衣謝甚,虹娣體弱乃以此累,歉仄萬分,包袱二張,乞收;

(10)心畬所需紙一百張(二種)、子和冊子十頁、潮風四管又小筆三包分贈靜山、又紹傑兄山水一幅、行簡又海苔二罐……托至友王方宇兄帶上……王方宇兄耶魯大學教授,兄數過美,得方宇兄照拂,返臺不久仍去美國,弟為我招待為盼。渝園四川風味故佳,能得志瓊作數菜則尤所欣慰也。

(11) ……臺伯母壽畫(為張目寒的母親生日祝壽)當在日寫呈。

以上所錄,僅部分,但足以見出大千先生待友之誠,且不説為朋友贈畫贈物、單就每封信末尾都會寫署上問候目寒夫婦及其父母的寄語,都可見出大千先生溫柔敦厚的待人之道。也正因此,他的畫展才會有那麼多的朋友去捧場,才會有那麼多的門人願意追隨他雲遊四方,才會有那麼多的家人視他為家族頂梁。儘管他也因此而累,因此而衰,他有時也會抒發“窮忙可笑”的慨嘆,在晚年,他的老友張群先生為了能讓他減少應酬,甚至親自寫了一幀座右銘勸誡眾人“……凡在友好,均宜節省此老之精力,為國家珍惜一代之大師,而大千弟亦因勉節樽殂過從之煩,重一身之頤養,即所以延藝文之命脈。”但勸誡歸勸誡、牢騷歸牢騷,一轉眼,他依然滿面含笑應對四方,直到生命最後一刻。大千先生敬繪了那麼多的佛像,其實他何嘗不是一尊佛呢。

第三:大千先生是個可愛而有趣的人。古人曾言:人無癡不可交,原由就在於,一個人沒有點癡勁,是不好玩的。張大千好玩,會玩,玩的盡興,玩的風雅。這也是大千先生之所以得眾人稱譽的原因之一。有關大千先生的趣事,只就這批信札所記閒寫如下。大千先生好飼養寵物,他養過老虎、養過藏獒、養過黑猿、白猿、養過仙鶴等等,但凡能助筆下畫資的,大千先生都會想辦法弄來。倘若飼養寵物沒了,他也會傷心不已。比如,其居成都時,某此致目寒先生信中提及:此次所帶花木一一俱活,惟白猿昨日已死一頭,為可惜耳。

于動物之外,大千先生最愛賞花,尤其是愛賞梅花,有時為了能看到梅花盛開的勝景,他常常打飛的直奔日本賞梅,而且自己去還不算,還呼朋喚友一起去。請看一封致目寒説他在法國辦完巨幅荷花大展後即直飛東京賞梅,叮囑目寒“速辦理旅日手續,來東京為看梅之行,遲則梅花已過,千萬千萬”。據張大千研者王家誠先生所著《張大千傳》所記,晚年張大千遷居台灣,有時為了佈置庭院,時常著羅侄(張彼得)去日本花費鉅資採購古梅,也不惜花費鉅資從美國購買巨石海運到台灣摩耶精舍,在巨石側遍植梅花,呼為“梅丘”,身後亦將骨灰葬於此石之下,愛到如此感人,怕是他最愛的東坡夫子也要引為三嘆。再引一封信還可説明大千愛花之癡。此信寫時其居住在四川青城山,照樣是約目寒弟來成都賞花。信中説:“畫展定古曆本月底,至遲不過三月三,弟二十邀同虹娣就道可也,成都花事可愛,玉蘭已過,海棠正開。弟到時正賞牡丹也,昨日已令濟原弟入城覓會場也”。讀罷此信,猶然見長髯大千攜友朋門生家人子侄于牡丹花叢四下顧盼,然後聆曲品茗,好不快活。

大千先生於花木走獸多加愛惜之外,于後輩子侄的關愛亦是好玩有趣,他是個好熱鬧的人,對與子侄孫輩更是呵護備至,垂愛有加。其在巴西致目寒先生一封信中言曰:“台灣有中文童話數十種,如買全部掛號郵寄下,為諸侄及侄孫輩説故事也”,而且此事是“千萬千萬”要辦的。足見其老玩可愛,童心不泯。此等好玩可愛之事,不僅體現在生活,在至友親朋的文玩雅聚中,大千先生更是玩的熟絡,玩的盡興。眾皆所知的其與張群、于右任、溥心畬、張目寒等至友之間的筆墨唱和書畫十分豐富,此批信札中所記一事,即可見一斑。張大千某年生日,為弟的張目寒為其寫了篇祝壽的賦文,但由於大千先生眼疾,看不見小字,於是去信寄去上好的手卷宣紙一卷,著目寒讓其重新以核桃大小的字書寫,然後親自點將為此卷增色。其信言曰:“寄上紙一卷乞弟(張目寒)以胡桃大小字書之,其前煩靜農(臺靜農)弟寫松一株,乞芷町兄寫竹一枝,卷前乞髯翁(于右任)題四大字,卷後乞心畬兄(溥心畬)、曼青兄(鄭曼青)各賜一詩,當永為家寶也”。我在注解中説,中國文人之間的筆墨唱和實在風雅,而此種風致,西域諸國之人是斷然玩不出的。

僅此三點而論,一個究于藝事,至死不忘其本之人;一個博愛眾友,舍命陪君之人;一個癡愛眾生,好玩得趣之人,不能得享大名者,那就怪了。作為當代一名追求藝術之晚學後生,能得幸睹此文獻、書藝俱佳之跡,更從中獲得如此感概,想也是大千先生於冥冥中恩惠于我。

此誠幸哉,燃香奉拜大千鄉翁。 |